辛德勒后感

成考报名 发布时间:06-14 阅读:

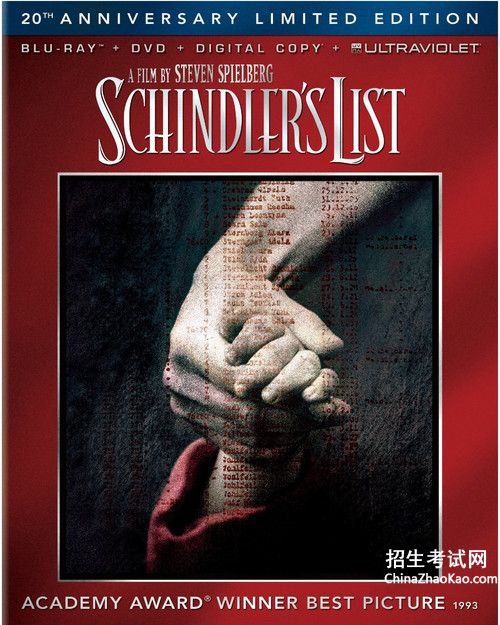

《辛德勒的名单观后感》

辛德勒后感 第一篇

故事与人物

1.两条主线

《辛德勒的名单》并不是第一部反映二战中纳粹德国残酷屠杀犹太人的影片,然而自从其1993年上映至今,她已经成为了反映那段历史的最为经典的代表之作。影片以简单的线性叙事结构,时长超过三个小时,却并不让人感到冗长。我认为一个重要的原因就是《辛德勒的名单》存在着两条并行的主线。其一是二战中犹太人的悲惨遭遇,给人以史诗般的深邃与大气之感;同时,本片从辛德勒——一个德国纳粹党人,一个商人的角度出发,以个人视角反映出宏大的历史叙事,生动而细腻,有利于观众的“移情”,而非只是作为旁观者。

2.人物塑造

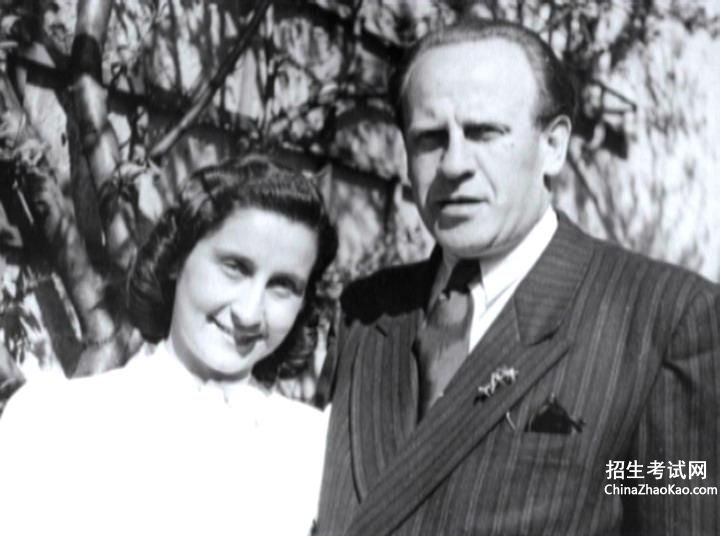

《辛德勒的名单》取材于一个真实的故事,有真实的人物原型。所以编辑和导演在设计辛德勒这个人物时并没有把他定位为一个“高大全”的英雄形象。辛德勒是一个典型的商人,他最初雇佣犹太人是因为这部分劳动力比较廉价;他喜爱女色,善于交际,重视利益,但是这并不妨碍他对犹太人的拯救这种行为的高尚性的体现。相反,正是这种种把他塑造成了一个立体的人物形象,更加真实可信。

影片对于另一重要人物德国纳粹军官阿蒙的塑造亦是如此。阿蒙在影片中是作为辛德勒的反衬阿蒙冷血、残忍、偏执,为了惩罚一个试图逃跑的犹太人,他可以把排在其周围的二十五人全部射杀;他会在早晨起床从他那建在集中营高处的别墅瞄准场地上的“猎物”;但是他也会在听了辛德勒的劝说之后尝试着“宽恕”别人,他会一反常态地放过在劳动时抽烟的犹太女子;他爱上了自己的犹太女仆海伦,虽然纳粹种族主义思想使他处于矛盾的撕扯中,让他既折磨自己也折磨海伦,但最后阿蒙终于同意把海伦的名字加到辛德勒的名单上,“也许错的并不是我们,而是整个世界”,阿蒙这样对海伦说。也许正如辛德勒所说“战争把最黑暗的一面暴露出来”,这些细节和语言的阐述使得阿蒙并不是作为一个平面的“坏蛋”形象出现,而突出了战争对于人性的摧残。

画面与声音

1.画面色彩

影片拍摄于上个世纪九十年代,市场上的绝大部分电影都是彩色片。然而《辛德勒的名单》的影片主体却放弃色彩,采用了黑白片的形式。黑与白,把我们带入了尘封了几十年的记忆中,历史的沉淀与沧桑和无法抹去的沉重一起涌上心头。黑白,给人带来一种看似冷峻的叙事风格,然而压抑与沉重却积累着,透过这表面的平静缓缓溢出,弥漫在空气中,让人感到不可抑制的忧伤。

影片的结尾,由于辛德勒的庇护而幸存下来的犹太人肩并肩走出集中营,走向广阔的平原,走向新生活所在的小镇,黑白淡出,转而代以明媚的色彩,让人终于得以从压抑中获得释放。色彩的对比创造了不同的时空和意义。一是代表了时间的转换——从历史到了现今,二是象征着人类历史上的一大苦难终于结束,安宁与希望播撒到了这个遭遇了残酷杀戮的民族。【辛德勒后感】

黑白与彩色的交叉给人一种身临其境之感,并非是以一种旁观者的心态,我们不仅仅在观看事件,并且在体验事件。

在影片的结尾,这部几乎完全以黑白为基调的影片中出现了一抹红色——一个身着红色大衣的犹太小女孩。第一次出现时她在纳粹的屠杀中奔走,但是这抹象征生命的红色再次出现时,已经被放在一辆运送尸体的手推车上。红色仿佛给人以希望,观众们最后却不得不和片中的辛德勒一样面对残酷的现实。此处色彩的对比运用给人巨大的冲击和心灵的震撼,已经成为经典的一笔。

2.光与影

由于是黑白片,光与影的运用增强了影片刻画人物的能力。人物性格、情绪的细微之处通过光影的处理体现出来,富于表现力。

当表现生活中一般场景时影片一般采用柔光,表达出一种自然、平衡的状态,让人更注重其所表达场景的整体性。在《辛德勒的名单》中,硬光的使用是一大特色,比如阿蒙与犹太女仆海伦对话时、辛德勒与斯坦恩一起确定“必需的犹太工人”的名单时、女工们误被送入奥斯威辛集中营时都采用了硬光,硬光造成明显的影子以及鲜明的质感及轮廓,效果强烈而又冲击力,展现了气氛的紧张和情绪的焦灼、矛盾。

3.充满感染力的配乐与音效

配乐、音效与画面、情节的完美结合是《辛德勒的名单》具有如此强大感染力的又一因素。

影片中的无声源音乐完美地配合了整体的情感基调。最为人们所熟知的主题曲ThemefromSchindler’sList配合犹太人被赶往聚居区的画面,在小提琴细腻的演绎下让人的心灵感到一种撕裂般的疼痛。在影片的结尾,当年的“辛德勒犹太人”列成长队,到辛德勒的墓前放上象征“感恩”的石头时,主题曲又再次响起,把人们又带回到那段记忆,让人感慨万千。

出现红衣女孩的大屠杀那一段画面所配的是一段犹太人的吟唱,节奏缓慢优美,然而结合大屠杀的场景,强烈的对比之中更显现实的残酷;当幸存的犹太人走向广阔的平原,画面所配的音乐也是这首民谣,呼应之下,一个民族的复杂的命运和其对未来的向往被很好地体现出来。

在辛德勒与他的犹太会计师一起商定所需的犹太工人的名单时,经过变奏的主旋律响起,在交响乐队的演奏下显得低沉而跌宕,配合背景音效中打字机的敲击声,烘托出这种抉择的紧迫与艰难。

4.声画蒙太奇:声画对位

德国士兵冲进看似空无一人的房间,用原本用来救人的听诊器找出了躲在在各个角落的

犹太人,密集的枪声充斥着人们的耳膜,让人不忍卒听。此时,镜头转向一间小屋,一位犹太钢琴师神态平静,莫扎特充满着真善美的曲子从他的指尖流淌而出,背景音效却仍是此起彼伏的枪声。

为了给日渐拥挤的集中营“腾出位子”,所有犹太成年人被勒令脱去全身的衣服,向牲口一样在场地中来回奔跑,进行“身体检查”,身体强壮的劳动力被留下,而那些看起来身体孱弱的犹太人被拉出队伍,此时,场地上空的扩音器中传出了空灵圣洁的歌剧,孩子们被送上卡车永远离开父母时扩音器中又传出旋律优美的童谣„„

安宁与杀戮,美好与残酷交织在一起,这样的声画对位在情绪的表达上相互独立,实际上是一种对立统一的辩证关系,强烈的反差给人带来极大的心灵震撼。

最值得分析的段落、场面和细节

名单

这个片段位于影片的开头部分,片头象征着生命的烛光越来越弱,烛火缓缓熄灭,最后化作一缕青烟袅袅升起,这时画面叠化为白色蒸汽,镜头垂直向下摇到一列火车缓缓进站,随后横向摇——德国士兵有的在交接班、巡逻,有的则在火车站旁准备着犹太人登记处。字幕打出“1939年9月,德军军队在两周内击败了波兰军队”,“犹太人被强迫登记所有亲属户口,并得搬迁到指定的大城市中,克拉科夫每天都涌入上万名犹太人”。这组镜头营造了一种压抑的气氛,让观众对之后的沉重的影片基调有所心理预期,同时也为下一组镜头作反衬和铺垫。

火车站上人头攒动。镜头从右向左摇,刚下火车的犹太人在站台上寻找着登记处,以便注册自己和家人的姓名。这个镜头长达20秒,画面中人群熙熙攘攘,寻找着自己的队伍,喧嚣而纷乱的场面仿佛预示着这些犹太人命运的不确定性,在观众看来,他们好像一群待宰的羔羊。随后特写镜头下,犹太人一个接着一个地陈述自己的名字,神色平静,浑然不知将要面对的残酷,这些面部特写与打字机打出的名单交叉出现,配合着打字机的敲击声、以及背景音乐制造了一种较快的节奏。【辛德勒后感】

和前一组镜头以及之后将要展现的那段悲惨历史结合起来看,这一段镜头看似轻松,实则制造了戏剧性的冲突,对比之下唤起了人们更强烈的悲哀和怜悯。同时,纳粹登记的这份犹太人名单意味着残酷和死亡,之后辛德勒和斯坦恩所确定的“辛德勒的名单”则象征着生的希望,两厢对比,便能发现影片构思的巧妙。

权力

这一段场景是辛德勒在目睹了犹太人所遭受的种种不幸和倾听了海伦的充满绝望的倾诉之后寻找机会作为一名“引导者”向阿蒙进行“规劝”,其中的一些对话因为其深刻的哲理已经成为经典。

一次阿蒙举办的舞会之后,辛德勒单独留了下来,二者在别墅的阳台上继续喝酒聊天。拍摄的角度是从屋内向屋外,以位于别墅低处密密麻麻排列着的集中营以及一片死寂的工地

作为背景,此时的景别为全景,突出和交待了人物和环境的关系——这场看似随意的对话发生在一个无比矛盾的环境中,痛苦死亡与奢华享乐并存,而在阳台上的辛德勒和阿蒙位于这两个世界之间。在这重镜头的隐喻中,辛德勒开始尝试对阿蒙进行“救赎”。

在二者对话的过程中,对于阿蒙和辛德勒多用的是近景或特写镜头,人物表情的细微之处清晰可见,阿蒙的醉意、警惕、怀疑、不悦、迟疑、思索,辛德勒的平静、镇定、智慧和对阿蒙的怜悯通过演员的表演和镜头的诠释表现得恰到好处。同时,在对话中辛德勒始终处于仰视镜头中,而拍摄阿蒙则运用了俯视镜头,仰视镜头与俯视镜头交叉使用,辛德勒形象庄严,符合其在这场戏中“引导者”的角色,阿蒙则处于聆听和接受的地位。“所谓的权力是当我们有足够的理由去杀生,但我们却不这么做。„„阿蒙,这才是权力”,当辛德勒说出这句充满规劝与救赎意味的话时,构图上阿蒙处于左下角,而辛德勒目光深邃,占据了右上方的大部分画面,表达效果不仅令我们深受震撼,并且,从下一个反打镜头中我们可以看出,阿蒙也受到了不小的触动。

送别

经过六年的战争,德军终于宣布投降,深受苦难的犹太人即将重获自由。辛德勒作为“纳粹党人、军火贩子、非法雇用奴隶者”,则必须开始他的逃亡生涯——送别的时刻来临了。

夜幕中,辛德勒手中提着箱子(其中只有一些衣物和日常用品,并非他当年所期望的“整整两大箱钱)在其工厂中工作的犹太人的簇拥下走出厂房,辛德勒边走边向斯坦恩交代把工厂中剩余的布匹和伏特加酒分给工人们,此时镜头方向为前上方,基本上同行进中的人群保持相同的纵向运动,让观众认同摄影机所代表的视点,见证这个时刻。【辛德勒后感】

经过一个转角,全景镜头中出现了静静站立在路旁的人群,辛德勒停住了脚步,全景镜头下,路上停着的汽车、向远处延伸的道路、静默的人群和路面上被拉得老长的车影和人影构成了一幅送别的场景,气氛肃穆而庄重。

随后镜头转换为中景,一名犹太工人走上前来交给辛德勒一封信,上面记叙了辛德勒的善举,并且有所有“辛德勒犹太人”的签名,“如果您不幸被捕时可能会有帮助”,他充满敬慕地抬头仰望着辛德勒,舒缓庄重的背景音乐淡入,镜头随之又切换到全景,辛德勒说了“谢谢”,然后把信收起,影片的节奏在此仿佛有了个小停顿,为此后高潮部分的到来作铺垫,形成欲扬先抑的效果。

镜头切换到近景,辛德勒长久以来的助手和伙伴斯坦恩上前,举起一枚金指环——这是用犹太工人贾斯德自愿贡献出来的金牙所铸造的。辛德勒接过戒指仔细端详,指环上刻了字,面对辛德勒询问的眼神,斯坦恩说道:“这是一句希伯来文,是犹太法典当中的一句:当你挽救了一条生命,你就等于挽救了全世界。”他缓缓道来,音调也不甚高,但让人感到字字千钧。一个小细节体现出之前一直保持平静的辛德勒也不禁失神——他把戒指掉到了地上。

“我应该可以救更多人的,我应该可以救更多”辛德勒与斯坦恩四手相握,“如果我能赚更多的钱,如果我不这么浪费„„我做的还不够;为什么我要留下这辆车呢„„它可以换十个人„„这个奖章是金质的,它可以再换一条人命”,辛德勒沉浸在自责中,近景镜头慢慢扫过站立在一边的犹太人的脸庞,他们满含泪水。“我明明可以这么做的,但是我却没有”,

他终于控制不住自己的感情,泣不成声。原先站立在一旁的犹太人簇拥上来,拥抱辛德勒,其中仍旧没有设计她们与辛德勒的对话,所有的悲伤、感激、抚慰都蕴藏在无言之中。

辛德勒坐上了离去的汽车,汽车缓缓驶过之处,原先分列道路两边的人群渐渐合拢。辛德勒从车内注视着车外的一张张脸孔,镜头缓慢地移动着,蒙太奇叠化的剪辑手法使辛德勒和犹太人的面部特写形成一种情感呼应的关系,缓慢的叠化使视觉节奏变得更加舒缓和意味深长,他们的命运紧密相连。这些人劫后余生,那么更多的人呢?从辛德勒的眼神中,我读出了最深的悲伤。有人说:这个片段过于煽情,但是,纵观整部影片,我认为由于有之前情节和感情上的铺垫,“送别”这一段合乎情理,在情感上并没有带给人突兀之感,使得观众的情绪达到一个高潮,水到渠成。

二战中,希特勒为什么要屠杀犹太人?

犹太人分布于西亚巴勒斯坦地区,原为古代闪族的一支,曾建立古以色列国及犹太王国,后为罗马帝国所灭。由于不甘被奴役,数十万犹太人被迫离开家园,四处流浪。在西方文化中,自古存在着一种排犹的情绪,犹太人被说成是:出卖耶稣的人、投机商人、不洁的人。 在中世纪的西欧,土地被人们视为最珍贵的财富,商业则是人们鄙视的行业。而犹太人由于没有自己的国家和土地,只能到处迁徙靠经商维持生计。他们迁到西欧后,遭到当地封建主的歧视。

宗教感情衍化成普遍心态

犹太人在西欧遭到仇视还有宗教上的原因。基督教经典《圣经》之一的《旧约全书》,原是犹太教的经典,两教之间有着密切的历史渊源。基督教教义认为,耶稣的12门徒之一犹大出卖了耶稣,是犹太人将耶稣钉死在十字架上,这就造成基督徒在情感上仇视犹太人。 在欧洲,尤以德国的反犹情绪最为严重。德意志民族和犹太民族都有很强的民族自豪感和使命感,犹太人自称是“上帝的选民”,而德国人则领导了欧洲长达数世纪,德意志国王建立的“神圣罗马帝国”(962—1806年)的历代皇帝成了整个基督教世界的世俗元首。在普遍信仰基督、反犹的大环境下,德国统治者认为自己肩负着领导欧洲各君主国反对犹太教的任务。这种宗教感情的社会化,逐渐衍化成一种普遍厌恶犹太人的社会心态,从中世纪到近代,一直在德国恶性蔓延。

公元13至15世纪,德国经济经历了飞速发展,但德国新兴资产阶级同那些经商致富的犹太人资本家产生了利益冲突,厄运再次降临到犹太人的头上。现实利益的冲突加上宗教信仰的差异,迫使大批犹太人被赶往东欧及美洲各国。这种反对犹太人的意识,在德国一直“遗传”到现代。

独特生活方式埋下祸根

犹太人世代相传下来的犹太教,使犹太人没有被其他民族同化。几百年来犹太人一直想复国,赚到的钱都保留下来。在法国、德国、波兰等欧洲国家居住的犹太人,虽然住在别人的国家,但有自己的信仰,有自己的集聚区,有自己的领袖,也没有忘记告诉自己所居住国家的政府,要在他们的护照上印上一个 J 字,以示自己的身分,恰恰是这个 J 字让不少犹太人逃不过纳粹的大屠杀。

《辛德勒观后感》

辛德勒后感 第二篇

Reading Report of Schindler’s List

Last period, I read the book The Schindler’s List, which is an accurate, frightening history of which happened to real people in German-occupied territories between 1939 and 1945. I was deeply moved by it.

The manly figure in the book is named Oskar Schindler. In my opinion, he is the hero of the story. He is a positive example of heroism and courage in his early life; nothing suggested that he would become a great, even a noble man. But after growing up, he became a successful business man. He saved lots of people.

The story happened in September, 1939 in Krakow, Poland, with the Jewish community undered increasing pressure from the Nazis. Into this tumult came, Oskar Schindler, a Nazi businessman interested in obtaining Jewish backing for a factory he wishes to build. He made contact with Itzhak Stern, an accountant, to arrange financial matters. For a while, there is no interest and nothing happened.

March 1941. The Krakow Jewish community had been forced to live in "the Ghetto", where money no longer had any meaning. Several elders agreed to invest in Schindler's factory and the DEF was born - a place where large quantities of pots were manufactured. Schindler, an opportunistic member of the Nazi party, realized that his factory was the only thing preventing his staff from being shipped to the death camps. Soon Schindler demanded more workers and started bribing Nazi leaders to keep Jews on his employee lists and out of the camps. To do the work, Schindler hired Jews, and the German army became his biggest customer. Not knowing much about how to properly run such an enterprise, he gained a contact in Itzhak Stern, a functionary in the localewish Council, who had contacts with the now underground Jewish business community in the Ghetto. They loaned him the money for the factory in return for a small share of products produced. Opening the factory, Schindler pleased the Nazis and enjoyed his new-found wealth and statued as "Herr Direktor," while Stern handled all administration. Stern suggested Schindler hire Jews instead of Poles. Workers in Schindler's factory were allowed outside the ghetto though, and Stern falsifies documents to ensure that as many people as possible were deemed "essential" by the Nazi bureaucracy, which saved them from being transported to concentration camps, or even being killed.

Amon Göth arrived in Krakow to initiate construction of a labor camp nearby, Paszów. The SS soon clears the Krakow ghetto, sending in hundreds of troops to empty the cramped rooms and shoot anyone who protests, is uncooperative, elderly or infirmed, or for no reason at all. Germany's intentions towards the Jews are no longer a secret. The Ghetto is "liquidated", with the survivors being herded into the Plaszow Forced Labor Camp. Many were executed, and still others were shipped away by train, never to return. During this time, Schindler had managed to ingratiate himself with the local commander, Amon Goeth a Nazi who killed Jews for sport. Schindler watched the massacre from the hills overlooking the area, and was profoundly affected. He nevertheless was careful to befriend Göth and, through Stern's attention to bribery, he continues to enjoy the SS's support and protection. The camp was built outside the city at Paszów. During this time, Schindler bribed Göth into allowing him to build a sub-camp for his workers, with the motive of keeping them safe from the depredations of the guards. Eventually, an order arrived from Berlin commanding Göth to exhume and destroyed all bodies of those killed in the Krakow Ghetto, dismantle Paszów, and to ship the remaining Jews to Auschwitz. Schindler prevailed upon Göth to let him keep "his" workers, so that he can move them to a factory in his old home of Zwittau-Brinnlitz, in Moravia, away from the "final solution", now fully underway in occupied Poland. Göth acquiesces, charging a certain amount for each worker. Schindler and Stern assemble a list of workers that should keep them off the trains to Auschwitz. Using his relationship with Goeth, Schindler began to secretly campaign to help the Jews, saving men, women, and children from certain death.

As a German Nazi and self-described "profiteer of slave labor", Schindler must flee the oncoming Soviet Red Army. After dismissing the Nazi guards to return to their families, he packed a car in the night, and bid farewell to his workers. They gave him a letter explaining he is not a criminal to them, together with a ring engraved with the Talmudic quotation, “He who saves the life of one man, saves the world entire." Schindler was touched but deeply distraught, feeling he could've done more to save many more lives. After reading this part, he was a great man, I think.

Schindler's List gave us three major stories and a host of minor ones. First and foremost, it told the tale of the Holocaust, presenting new images of old horrors. These were as ghastly and realistic as anything previously filmed, and Spielberg emphasized the brutality of the situation by not pulling punches when it comes to gore. The blood, inky rather than crimson in stark black-and-white, fountains when men

and women are shot in the head or through the neck.

The second story was that of Oskar Schindler, the Nazi businessman who saved 1200 Jews from death. Schindler started out as a self-centered manufacturer, concerned only about making money. He hired Jews because they're cheap, not because he liked them. But his perspective changed, and he risk losing everything to save as many lives as he can. His eventual lament that he couldn't save more is heartbreaking.

The third story belongs to Amon Goeth, the Nazi commander of Krakow, a man who teetered on the brink of madness. Despite his intense hatred for Jews, he was inexplicably attracted to his Jewish housekeeper, Helen Hirsch, disgusted by his feelings; he lashed out at her with a display of violence that is almost Scorsese-like in its blunt presentation. As written, Goeth could easily have become a conscienceless monster, but Spielberg worked carefully to show unexpected depth and complexity to his character.

Moreover, Helen's story was memorable, as the plight of young Danka Dresner and her mother as they strive to avoid death while staying together. There was a Jewish couple that marries in the Plaszow camp, even though their chances of survival are dim, and a Rabbi who survived a close encounter with a Nazi gun.

In a word, it is a good book.

《辛德勒的名单观后感》

辛德勒后感 第三篇

感动与良知

----观《辛德勒的名单》有感

人类从茹毛饮血的原始社会走到科技高度发达的二十世纪用了几千年的时间。但要再退回石器时代,却只要需要几个狂人在短短几年时间里的疯狂行经。在那个血雨腥风的年代里,人活着的意义变得尤其单纯——生存。

然而在那个人类历史上最为残酷的年代,一份写着上千个犹太人姓名的名单却令人大有“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”之感。正是辛德勒的这份名单,承载了1100个犹太人的生命,使他们得以在德国纳粹屠杀600万犹太人的悲惨历史中幸免。这是对整个犹太民族的功绩,也是为所有纳粹党徒的赎罪。也许是对其民族遭遇的同情,我一直以来对犹太民族都有着难以言说的好感。他们的聪明勤奋以及在世界各个领域所取得的成就为世人瞩目,甚至连他们的面容我都喜欢,尤其是女生,多半有着挺直的鼻梁,以及深邃的大眼睛,眼里总是闪烁温柔而智慧的光芒。然而就是这样一个优秀的民族,在那个战争的疯狂年代里,不被视作为人,甚至连牲口也不如,他们可以无条件无反抗无理由的被残暴着任意宰割,甚至整个种族被彻底地灭绝。

影片把人性的美丑憎恶在特定的历史时期深刻地揭露出来,提到本片就不得不提该片的导演:斯皮尔伯格,一向用惯特技效果的他,却在这部电影里用灰白的底片和手提式摄影机重现了那一段令全人类痛心,不堪回首的历史。然而整部电影唯一强调的鲜明色泽却是一个犹太小姑娘的红大衣,这个重要细节前后一共出现三次,其中,第一次是葛斯少校到来之后,德军对犹太区净空屠杀,凄惨的哭叫和着干瘪的广播声使正在与情人骑马的辛德勒停下来遥望,混乱中,小小的红色身影惊慌的穿过街区,使主人翁的目光忍不住紧紧跟着她,但由于距离太远,那一点惶恐的红色一会儿便消失不见。在女伴的催促下,内心震颤不已的辛德勒调转马头与之离去,这之后,大量犹太人被送到集中营,辛德勒以生产需要为由,开始大量拯救犹太人。而就在此前不久,他刚刚抱怨过犹太人会计史登打着雇佣工人的幌子暗中帮助同胞做得有些过火。除尾声外最后一次出现红色,是影片后半部分,小女孩的尸体出现在灰色的运尸车上,她本已被葬却因一条德国军令跟其他许多尸首一样被重新挖出来扔进焚尸坑中处理掉,当那触目惊心的红色再次映入辛德勒的眼帘,他瞬的认出她来,却早已无力回天,顶着焚尸的浓烟,辛德勒再次被撼动,也许便是这一个个幼小却原本充满朝气的生命的逝去成为辛德勒在奥斯维新大屠杀开始前,借工厂生产为掩护,倾其所有保护和营救犹太人的直接导火索。一次次深深的触动,唤起了辛德勒内心深处原本为金钱,美色,权利所掩盖的人类的良知。

红色,代表着生命和火热的希望,在一片以灰色为意味的冷峻而肃杀的世界里,这点小红大衣的残红传达出对生存的乞求,羸弱却强烈得那么刺眼。虽然主人翁并不是单纯因为这个儿童萌生求人的想法,但这个无声而明艳的角色却在无形中辅助了情节的发展,侧面体现了辛德勒清醒明智的内心世界,完善了其善良,高尚的人格。

回想一开始,辛德勒却是一个地方上有名的纳粹中坚分子,是一个善于利用各种关系攫取最大利润的投机商。他的工厂雇佣大量的犹太人不是为了要时他们获救,而是因为德军占领波兰后,犹太人是最廉价的劳动力。这样他才能聚敛更多的金钱。至于他如此的行为在客观上保护了工厂里的犹太劳工作为战需物资的生产者而免受屠杀毫不关心。他只考虑自己一天能赚多少钱,他为计算有多少个工人在为他创造财富而欢心鼓舞。他感谢残酷的战争,因为是战争才令他暴富。他面带微笑,展开双臂来欢迎犹太人,但心里却算计着这些人等于多少利益。然而即使是这样,犹太人还是将他的工厂视作天堂,那里能使他们在严酷的环境

里免于一死。与之形成鲜明对比的是影片最感人的片尾处,当德国宣布投降,辛德勒在自己工厂里向工人们告别时的情景。我不可能在这里大段的摘录电影的对白,但只要是有心人,自然能够找得到电影的剧本来看。我只抄录下这一句话:"It says whoever saves one life saves the world。"此是希伯来圣经中的一句:"它说,拯救一个人,就是拯救了整个世界。"这一句话是那些为辛德勒所庇护的所有犹太人的一句肺腑之言。他们以自己最神圣的经文中的一句来赞颂他,一个纳粹党人。他们对他只有无尽的感激,没有丝毫的民族仇恨。他们知道他与别的纳粹党徒不一样。他有着仁慈的心,他有怜悯,有同情。在他散尽家财援救了1100多犹太人后,还在为自己未能再多救几个人而感到痛心。当他在大雪中远去时,他已被所有犹太人铭记于心。

真正伟大的人从来不以自己的功绩而自傲,却还在检讨自己的不足引为罪孽。事实上,正如戒指上的箴言,辛德勒先生正是那段最黑暗岁月里的那道最亮的光。他的爱与付出,让蒙受重创的犹太民族有了复兴的基础,看到片尾的文字描述,辛德勒犹太人已经有将近6000人时,深感安慰。其时是1994年,暌违15年过去,已经远远不是这个数字了吧?九泉之下,倘若有知,辛德勒先生一定会绽放舒心微笑吧?

在他简单的墓碑上,摆满了每一位扮演者及原型按照犹太仪式放下的石头,最后一位缅怀者放上了玫瑰花。在罪恶横行霸道妄图一手遮天时,正是辛德勒先生的人性绽放的光芒,让我们在漆黑里苦等也不至于彻底绝望。

写到这里,已经是五味杂陈。一张张犹太人的仓皇表情、辛德勒先生的优雅刚毅走马灯般晃过。辛德勒先生,我也想在你的墓碑上放上一块石头。

F0903001

5090309139

钟扬波

《辛德勒的名单观后感》

辛德勒后感 第四篇

[篇一:观电影<辛德勒名单>有感]

探寻和讴歌在特殊环境中的人性发展轨迹。

具有巨大影响的震撼力和深沉而令人痛苦的艺术魅力。

深具史诗的格局和撼人心魄的情绪力量。

<辛德勒名单>,正是一部这样的影片。辛德勒的名单观后感。

1939年9月,德军攻下波兰,纳粹下令,所有犹太人必须到小城克拉科夫登记。每天,都有数以万计的犹太人,到德军登记员的桌前登记。克拉科夫成了犹太之城。

从家乡来到克拉科夫的企业家奥斯卡·辛德勒,他身材高大、相貌英俊、举止风流倜傥。他在酒店及各种社交场合慷慨地大量结交德国军官和党卫军。

这天,辛德勒来到登记处,找到一个曾在利勃兹一家搪瓷厂当过会计,名叫伊扎克·斯泰恩的犹太人。辛德勒有意买下工厂,用以生产食用器皿,供应军需,发战争财。辛德勒的名单观后感。他要斯泰恩当他的会计师和助手来管理工厂。为了节约成本,辛德勒雇佣犹太人工作,的作品。斯蒂芬·斯皮尔伯格的名字也将与这部影片联系在一起而永远流传下去。辛德勒的故事也会被人们永久地诉说。一部洋溢人道主义气息的电影,<辛德勒名单>,整容强大,让所有人都重感了一段血腥的历史。

看完影片,我不禁留下了眼泪。历史是怎样的,人性是怎样的,<辛德勒名单>为我们诠释了。世界是怎样的,在<辛德勒名单>的黑白与彩色的变换之中,我们感悟了。正如“黑色星期天”,历史有过一片黑暗:而正如影片开头的烛焰,人性闪烁着美丽的光。

[篇二:辛德勒名单观后感]

影片<辛德勒名单>的背景取材于二战,主要讲述的是在德国纳粹对于占领区内的犹太人的种族灭绝的大环境下,一个德国企业家挽救了一千二百多名犹太人,使得他们逃过了被屠杀的厄运的故事。

辛德勒是一位精明的德国商人,他利用这场战争,诱逼犹太商人投资,并雇佣廉价的犹太人做工。那些犹太人生产的铝制品,他凭借其身份的优势,广开销路,在那个硝烟弥漫的年代里,着实大赚了一笔钱。然而,他一开始虽然并不见得是个什么好人更不要说英雄,和许多人一样,他仅仅只是个投机者罢了,一个利用德国对犹太人的种族灭绝政策发财的投机商,甚至他自己本身,一开始也是一个很坚定的纳粹,对于犹太工人,他只是利用而已,借他们的劳动力来获取自己的享乐奢华的生活。但是,正是这样一个人,正是这个我们认为不是好人的人,在一场由自己民族挑起的针对犹太人的大屠杀中,他散尽家财,最终的结局也不过是逃难!但是,在这个不伟大的人的庇护之下,那一千二百多个人成为了战后整个欧洲为数不多的犹太人之一!正如影片最后,犹太人送他的那枚意义非同的戒指上所刻的:”凡救一命,即救世界。“他的确做了一件了不起的事。

诚然,辛德勒已经为犹太人做了很多,他应该有一个英雄的名分,至少名单上的犹太人及其后人永远也会这样认为。因为战争,他暴露了作为一个商人天生对金钱的贪婪和不择手段;也因为战争,他觉悟出了对生命的尊重和对正义的追求。也许,也正因为在战争的背景下,才成就了一个辛德勒这样的英雄,一个不完美却很真实的英雄。

不可否认,一个在那个时期处于优势地位的德国商人能冒着生命危险去挽救被自己同胞视为非人的犹太人,辛德勒是伟大的。他救活的不仅仅是一千二百多条生命,救活的也不只是种族屠刀下的一群犹太人,最重要,也是最为人们怀念与感恩的是,他——救活了正义!救活了那个硝烟弥漫的战场中的人类独有的人性!

这部怀旧的黑白电影里,有战争的残酷,人性的沦丧,但更多的是人们并没有在绝望中崩溃,每个人都渴望新生活新生命,都在坚强的活着,就像其中一个犹太人所说的”我们的财宝,就是我们自己,你是抢不走的。只要我在,只要我活着,只要有徒弟,我们就会生生不息。“但凡有了信念,哪怕是躯壳灰飞烟灭,灵魂依旧会指引下一个生命勇敢的朝着自由狂奔。

影片最后,当犹太人走出集中营的时候,整个画面突然大放光明,出现了灿烂的彩色,使观众有种从黑暗走向光明的感觉,内心的痛楚被希望代替,这也是辛德勒式的光辉在闪耀,让我们在霞光掩映中记住这个伟大的英雄。

每一个生命都是平等的,每一个人都无权决定别人的命运,更无权剥夺生命。懂得自救的人群,懂得珍惜的民族,懂得宽恕与谅解的国家,才会在这个世界拥有永恒的立足之地,未来才会有它光芒四射的丰碑!

[篇三:<辛德勒的名单>观后感1000字]

在众多关于二战题材的影片中,有一部以粗粝的黑白画面为主调的史诗电影让人泪流满面,它就是曾获得第六十六届获奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本、最佳摄影等六项大奖的<辛德勒的名单>。这部影片突破了同类影片的樊篱,用深沉的艺术魅力展现着犹太人在纳粹铁蹄下挣扎求生的悲惨画面,同时又以讴歌式的情怀去追寻在战争这个特殊环境里也没有丝毫暗淡的人性光辉。

这部如土地般厚重丰富的影片充满了艺术的智慧,斯皮尔伯格通过娴熟而出色的电影表现手法把<辛德勒的名单>打造成了美国电影史上的一个里程碑。黑白色调的采用是这部影片的独具匠心之处,它和彩色色调的强烈反差构成了影片中死亡与希望的双重寓意。除了色彩和影调,斯皮尔伯格简洁的电影语言也让这部史诗格局的影片拥有了洗炼的气质。影片以一场大雪作为结尾,这一幕场景极大地拓展了镜头的表现空间,并使画面具有了回顾历史、发人沉思的艺术效果。影片<辛德勒的名单>给世界电影史带来了思想和艺术上的双重收获,而斯蒂芬?斯皮尔伯格的名字也因这部影片的出现有了更多光彩,他为现在和未来的电影时空打造了一座难以逾越的人性丰碑。

在二战这个历史悲剧中,悲天悯人的美好情怀和崇高的人道主义精神依然暗暗涌动在残酷的现实之下。人性的曙光照亮了这部经典影片中的处处阴霾,也为沉沉黑夜洗出了一个充满希望的明天。

目前来说,我还是并不怎么喜欢看美国的大片,我总固执地认为那些所谓的大片,大多崇尚技巧、技术,并没有实质性的内容。观看了斯皮尔伯格导演的电影<辛德勒的名单>之后,我开始动摇了自己以前的那种幼稚的想法,没有想到那些优秀的大片中在反映人性上如此得逼真,在认识事情的本质是如此得深刻,使我久久地难以忘怀。

在中国,关于战争题材的影片,从我记事起,也不知道看了多少部,但至今还留下印象的,已经没有了,如果非要找出一部的话,只得把<乌龙山剿匪记>拉上充数了。而<辛德勒的名单>也是一部关于战争题材的影片,它不像中国影片那样,直接地把镜头对准宏大事件,泛泛地描述,而是把发生在这段历史事件中微不足道的一件事情通过一个小的切入口,来深挖掘它的内涵。

<辛德勒的名单>主要讲述发生在二战期间德国疯狂地屠杀犹太人这个大背景下,一位德国纳粹投机商在目睹了纳粹的暴行,并与犹太难民朝夕相处之后,营救犹太人,最后破产逃亡这样的一件事情。我想像这样的类似事情,在那个疯狂的年代,实在是不值得一提,或是不屑一顾。然而,导演斯皮尔伯格先生却通过自己独特的视角,向世人展示了那段辛酸的历史,悲惨的生活,引发我们生活在和平年代现代人的深深地思考。

在看完了这部影片之后,我的内心久久的不能平静,喉咙有点儿难受,总想说出一些东西,但又不知道该如何表达,这几天都特别难受,一直酝酿到现在。我在想一个问题,中国在二战期间,也遭到像犹太人被屠杀的厄运。但至今为什么好多中国人对这段历史就淡忘了呢?为什么中国没有出现过这样的小说呢?为什么中国至今还没有拍摄出像<辛德勒的名单>这样的影片呢?难道是中国人真的很健忘吗?我想,未必。中国也有人写过抗日战争的题材的文学作品,中国人也曾拍摄过抗日战争题材的电影。但为什么没有能够给人留下一个很深的印象呢?

我想:这应该有一个复杂的原因吧,别的姑且不论,我仅仅从那些拍摄的影片上讲:一些反映抗战题材的影片好多是应时之作,总善于从一个宏大的角度入手,展现宏大的场面,里面弥漫着截然对立的仇恨,影片的一些人物都是模式化的,像京剧的脸谱一样,让人一看到就能猜到他是一个什么样的人,人物的性格刻画太单薄了,真有点儿像鲁迅评价<三国演义>那样:“欲显刘备之长厚而似伪,状写诸葛之多智而近妖。”这样的人物能给观众留下印象吗?

因此我渴望着中国也能出现像<辛德勒的名单>那样的影片,用多彩的镜头去描绘刻画人物人性的复杂性,性格的多样性,使得人物变得有血有肉,丰满起来,从而去反映中国人所遭受的苦难,引起全世界人的观注。在给人以艺术享受的同时,能引发人对此深深地思考。从而更好地制止日本军国主义的复活,维持世界的安宁与和平。

[篇四:<辛德勒的名单>观后感]

第一次听说这个电影的名字是在高二的音乐课上。不过那是音乐,当时给人很压抑的感觉!因为音乐里包含了太多的无助,失望,恐怖…从那时起我就想看看这部电影,可是终究因为各种不是借口的借口而没看…

一晃,已经上大二了!上周上课程与教学导论时,老师提到了它。终于决定看了,时间安排不太合适,用了三次才看完!在影片中,我认识了奥斯卡.辛德勒,一个让我尊敬的“纳粹分子”!

辛德勒是个爱财的商人,他也很好色!这是我对他最初的印象。不过这也并没什么,毕竟人的本质就是自私的!纳粹的暴行,使辛德勒逐渐的远离了他的“组织”。1943年,纳粹对克拉科夫犹太人的残酷血洗使辛德勒对纳粹的最后一点幻想也破灭了!他清楚纳粹对犹太人的屠杀和奥斯威辛集中营的可怖。从那时起,他只有一个想法:尽可能多地保护犹太人,使其免受奥斯威辛的死亡!

他制定了一份声称工厂正常运转所“必须”的工人名单,通过贿赂纳粹官员,使他们得以幸存下来。他越来越受到违反种族法的怀疑,但他每次都很机智地躲过了迫害,一如既往地不惜冒着生命危险营救犹太人。当运输他的女工的一火车被错开到奥斯威辛后,他又不惜花重金将她们救回了他的“工厂”!不久,苏联红军来到克拉科夫市,向在辛德勒工厂里干活的幸存的犹太人宣布:战争结束了!

下大雪的一天晚上,辛德勒向工人们告别,获救的1000多名犹太人为他送行。他们把一份自动发起签名的证词交给了辛德勒,以证明他并非战犯。同时,有人还敲下自己的金牙,打制了一枚金戒子,赠送给他,在戒子上刻着一句犹太人的名言:救人一命就等于救全人类。辛德勒泪流满面,他为未能多救出更多的犹太人而感到痛苦。辛德勒为他的救赎行动,已竭尽所能。他的全部财产都已用于拯救犹太人的生命。大雪之中,犹太人目送辛德勒离开了城市,他的义举永远被犹太人铭记在心!辛德勒一个值得尊重的人!

辛德勒一个让我尊重的人!

[篇五:<辛德勒的名单>观后感]

本片通过一位二战中波兰经商人辛格勒靠自己力量努力下救犹太人的故事来反应出二战德国人的残酷及民族主义影响下的反人道主义罪恶行径,<辛德勒的名单>影评。导演斯皮尔伯格本人也是一位犹太人,从他的亲身经历上更能公正客观并真实的演绎出犹太人在种族灭绝政策下的迷茫和无助。

在叙事手法上,本片主要运用了对比和对称的手法,前后相呼应,并通过前后对比讥讽当时社会的黑暗以及人性战胜兽性的过程。全片大部分运用了黑白胶片,以此反映当时的黑暗,更有一种纪实的感觉,开始与结束时的蜡烛相呼相应,那是人性之光,注视着希望,给人一种幸福终将来临的感觉。

同时又让人想到二战中遇难的所有人。像是一种祭奠,却仿佛只有他们才话在光鲜灿烂的生活之中。通过对色彩的运用,导演演绎出非凡的两个世界。其实每个人都同时时存活在这两个世界之中罢了。导演对光影的运用也十分到位,在明与暗、黑与白之间为观者诠释了一组又一组的特色场面。暗光线下辛格勒的忧郁毫无保留的体现出来,明亮的光线刺穿阴影,一次次为犹太人带来希望。

在这明与暗、黑与白的相更迭下,突显出犹太人对命运的无助,再一次次放逐,一次次救赎中,希望与失望并肩,不知何处是归路,何时是归期,辛格勒的登场通过一组特写镜头,交代了他的身份。简洁大方的西装,说明他是个中产阶级,一塌纸币表明他是为钱而来,纳粹党徽说明他是纳粹党员。镜头中的两次出现一个穿鲜红连衣裙的少女,看似只是过客,却反映了辛格勒对自己无能的责备和时代下个体的卑微无助。在德国军队冲入城市抓捕犹太人的场面中,充分的反映出面对危难时人们的不同选择。被抓而又不顺从的被捉到街角,随意一qiāng,杀人不眨眼,人对自己命运没有掌握权,而人对他人的灵魂没有了敬畏感,浑浊了的世界叫世人不敢相信,却不得不承认,这就是事实。

人们慌张的去找藏身之处,却总也不安全,但这一幕足以说明:活着,是人最基本的追求,绝望永远不会出现。而无处藏身的妇人逃到街头,被小士兵发现却意外的得到帮助,反映了在黑暗中也有没有被污染的纯洁的爱心,仿佛有让人们看到了未来的希望。但又让人感叹他终将被同化的事实。在兵临城下的危亡之时弹起的优美乐曲与战争的残酷格格不入,没有一名军人为之震撼,他们是失去了对美的感悟的一群狼!这般凶恶撕破了美,在血口之下,旋律停止了。演奏者看似向命运抗争,与时代格格不入,实则是一种逃避,他将自己关在了自己虚构的世界里,忘却了痛苦,而这未尝不是一种明智的选择。

[篇六:电影史上经典巨作,<辛德勒的名单>观后感]

电影<辛德勒的名单>是由澳大利亚作家马斯·肯尼利的同名小说改编。故事讲述了德国企业家奥斯卡·辛德勒与其夫人埃米莉·辛德勒夫妇在世界大战期间利用自己的工厂,事业挽救了1200余名犹太人,使他们免于遭到法西斯杀害的真实故事。

在战争纷乱的年代,生命就如同蝼蚁一样卑微,一不小就命丧在qiāng口,刀下;第二次世界大战更是如此,每天都有人命丧生,犹太人在那个年代的生命真的可谓是“一文不值”。

电影<辛德勒的名单>不仅仅是一部战争年代的影片,我想它更想表达出的是在人性战争面前露出的耀眼的光辉,“救人一命,就是拯救世界。”的口号让我们看到了良知的未泯,让我们看到了生命永恒的价值!

——题记

1、救人一命,就是拯救世界——<辛德勒的名单>观后感

描写二战的电影我们都看过很多,但是如果要我们在记忆里找出最经典的,<辛德勒的名单>必在其数。它以辛德勒的故事,向我们揭露了德国纳粹屠杀犹太人恐怖罪行,表现的震撼而又发人深省。

一开始,主人公辛德勒是一个地方上有名的纳粹中坚分子,是一个善于利用各种关系攫取最大利润的投机商。他的工厂雇佣大量的犹太人不是为了要时他们获救,而是因为德军占领波兰后,犹太人是最廉价的劳动力。这样他才能聚敛更多的金钱。

至于他如此的行为在客观上保护了工厂里的犹太劳工作为战需物资的生产者而免受屠杀毫不关心。他只考虑自己一天能赚多少钱,他为计算有多少个工人在为他创造财富而欢心鼓舞。他感谢残酷的战争,因为是战争才令他暴富。他面带微笑,展开双臂来欢迎犹太人,但心里却算计着这些人等于多少利益。然而即使是这样,犹太人还是将他的工厂视作天堂,那里能使他们在严酷的环境里免于一死。德军的屠杀从来没有中断过。

二十分钟的屠杀场面足以使电影观众触目惊心,更何况是当时身处其境,每时每刻都在经历血腥的辛德勒。他被金钱掩埋的人性从灵魂最深处爆发。

在清洗克拉科夫犹太人居住区时,辛德勒在挥舞棍棒、疯狂扫射的党卫队和被驱赶的犹太人之间看见了一个穿行于暴行和屠杀而几乎未受到伤害的穿红衣服的小女孩。

这情景使辛德勒受到极大的震动。斯皮尔伯格将女孩处理成全片转变的关键人物,在黑白摄影的画面中,只有这小女孩用红色。在辛德勒眼里,小女孩是黑白色调的整个屠杀场面的亮点——后来女孩子又一次出现——她躺在一辆运尸车上正被送往焚尸炉。这一画面成为经典之笔它的摄影的深层内涵和艺术价值远远超过一般意义上的电影作品。从此,他再不是一个为金钱泯灭良知的奸猾商人,而成为了一个无时不在想尽办法利用自己手中的才货来挽救尽可能多的犹太人的生命的正义之士。他商人的聪明才智与赌徒的行使作风在此时发挥了淋漓尽致的作用。使他即使在最危险的时刻,也能控制大局,转危为安。正是辛德勒的这份名单,承载了1100个犹太人的生命,使他们得以在德国纳粹屠杀600万犹太人的悲惨历史中幸免。这是对整个犹太民族的功绩,也是为所有纳粹党徒的赎罪。他的壮举又告诉我们,“救人一命,就是拯救世界。”只要一个人留有足够的道德底线,将可能拯救多少人的生命,拯救这个世界,同时拯救自己。

他最后也得到了犹太人的永远的纪念。

很喜欢<辛德勒的名单>那款经典的海报,一只手从上握住一只向上的手,想这也是这部电影超越二战背景的人道主义精神。当希特勒鼓吹着德国人的高贵和犹太人的低贱时,在风雨如晦的日子恰恰上演了这一出反希特勒意图的拯救和自救,这正是其鼓舞人心的地方,任疯狂的极端主义思想一时横行,总有人道主义的光芒照耀前方。它不需要你有如何的道德高度,不需要你已走过的人生路上毫无瑕疵,只要正视当前的现实,抵御将自我道德下拉的力量,就足以保持良知,并成为社会理性运转的一份力量。

《卢旺达饭店观后感》

辛德勒后感 第五篇

[篇一:卢旺达饭店观后感]

解梦给我介绍了一部电影,叫卢旺达饭店,我当时就问,说的是什么呢?他不答,只是对我说看了后就知道了。

于是看了,昨天就看完的,可是写不出观后感,只是现在这个时候,心情稍微平复下,写下那刻的感觉。

电影说的是94年卢旺达大屠杀,胡图族对图西族的残杀,在4月6日到6月中旬,有100万人死于屠杀。但是在这个屠杀中,有个饭店经理,尽他所能保护着难民,他们认为应该属于他们的东西。媒体成了他的帮凶,被激起热情的民众成了丧失理性*的野兽。这个时候,他们平时的邻居、朋友甚至亲人在一夜之间都成了四处乱窜让人讨厌的蟑螂。在这个时候,最无辜就是惨死在反叛者刀下的众多亡魂。他们手无寸铁,无力反抗,他们只有东躲西藏,被人逼成了蟑螂,心中虽然有一丝生的渴望(他们很多人都是被杀害在卢旺达和扎伊尔的边界的湖边)。可是谁来救他们?上帝似乎太忙,屠杀者眼中没有一丝仁慈的光芒,西方的救世主们,依然是高高在上,在他们眼中,卢旺达不过又一次成了奴隶们的竞技场。

保罗最终安全地同他极力保护的人们离开了这个恐怖的家乡,希望、喜悦和哀伤都在他的脸上。我不禁想,上帝的天平永远在倾斜,当今天倾向到保罗身上,那些仍然如惊弓之鸟般逃难的人们呢,谁又来帮他们的忙?保罗的生命并不比其他人的坚强。但他有利用在外国饭店工作机会所学习到的“国际交往惯例”;他会熟练地使用利益交易中换得将军一次又一次的手下留情,他懂得如何让自己和同伴脆弱的生命去博取国外友人的同情从而再让它转成生的希望,他苦苦地抵住这个沙漠绿洲那破烂不堪的,快被暴徒踢破了的大门不让风卷进沙尘。而那些被当作蟑螂给“踩”死的人们呢?那些象动物一样关在笼子里的“图西族妓女”呢?那些成为蜗牛一样的背着行李行走的难民呢?他们什么都没有,只有求生的本能在驱使他们到处流走。

整个影片都让我都叹息着生命的脆弱,平时以为稳固的家其实随时都可以被人轻而易举的冲破,优美柔软的脖子比不过寒刀上坚硬的线条,外力的倚靠突然之间就化得虚无飘渺。红十字工作人员谈到她眼睁睁看着被杀害的图西族孤儿说,要是她能活着她再也不做图西族人了。天真的孩子并不知道,错不在她的民族身份。她甚至不知道一切都已经注定。要想改变也许只有等到来生。千百年来,人类社会上演着剧情雷同的戏码,就连是在号称文明社会的现在。

现代?除了通讯工具的进步,逃跑方式的多样和所能寻求的帮助力量的限制增多以外,事件的本质仍然还是人性*的退化和人伦的流放。难道这就是人的宿命?在影片中,我们可以责怪贪婪-阴-险的胡图族人,可以抱怨冷漠势利的西方国家,甚至怪罪曾经是殖民者帮凶的图西族人。可悲的是,当我试图要超越这些,从人性*中来反思的时候,才发现,人逃不开利益的争夺。无论是殖民者曾经对卢旺达以及整个非洲,拉美和亚洲的奴役,还是二战中与此相似的种族清洗,起因无非是都是人性*的黑暗面所投下的-阴-影。

不否认,我是个悲观主义者,我感动于辛德勒倾家当产去拯救那些在由于他的同胞的威胁下只有微弱气息的犹太人所表现出的清醒无私;也感动于保罗用他并不宽大的肩膀来帮助信赖他的异族时让我们看到的人性*的坚强高尚;同时还为在抗日战争时期,自己的家园都丢失的情况下还有人愿意去帮助远到而来的客人所表现出的勇敢力量。但是,所有这些都象是天边乌云的阳光那样渺小,仿佛随时都会给黑色*吞没。难道没办法让黑暗永远都离开我们的生活,没有哭泣,没有逃亡更没有杀戮?当然这不再是电影的任务。

[篇四:卢旺达饭店观后感]

看完了卢旺达饭店这部电影,感觉心里很沉重,同一个国家的人们因为种族的不同,利用民族的情绪煽动,展开了血腥的大屠杀,胡图族整整杀害了图西族一百万人啊,尸体都无法处理了,画面中的人已经和秋天飘落的树叶一样,生命如此的脆弱,尸体堆满在河边湖边,房子被烧掉了,疯狂的人群挥舞着砍刀叫嚣着。饭店的经理保罗一个胡图族的黑人,坚守着饭店的经营,为了保证这里的民众的安全,求助了联合国的维和部队,贿赂政府军的头领,为了大家的安全,放弃了自己可以逃出漩涡的机会,甚至要求自己的家人如果饭店冲进叛军就跳楼避免羞辱,最终通过不断的努力,终于把大家领到了安全地带,避免的死亡的危机,生死的煎熬和恐惧让避难在饭店的图西族人受尽了心灵的折磨。

那些所谓的民主国家跑到哪里去了?只是在作壁上观啊,连个真实的报道都没有,保罗是一个平凡而伟大的小人物,却拯救了近千人的生命,一个类似纪实性的故事拍摄的平淡却很真实,没有过多血腥的场面,在生死之间展现的人性光辉,却很震撼心灵,现在还会发生这样的事情么?人的生命价值到底意味着什么,生活的目的到底是什么?看了这部电影之后感觉很心情很灰暗,我们到底应该追求什么,如何找到社会和自我的平衡点,如何在短短的2万多天里面实现人生的自我价值,如何才能生活的无怨无悔,什么才是真正的拥有,一个个看似简单却蕴含着无限广义的命题深深的萦绕在我的脑海,一个上下思索了很久却没有完整答案的问题,也许这就是一个没有答案的问题,也许每个人的看法答案不尽相同,这也许就是人生的魅力,也许。

[篇五:卢旺达饭店观后感]

影片最令我印象深刻的是男女主角的表演,以及导演的掌控。

很多影评认为这部影片的最大优点在于“真实”,我的想法,最真实、最高超的是两位主角的表演拿捏,真实、自然、流畅,无花无假、没有任何职业造作,让你觉得他俩就是他俩,那对陷身10年前卢旺达种族大屠杀历程的中产夫妇,苦苦挣扎求存、自救、救人。对于演员的表演,还能有什么更高、更好的评价和要求吗?

影帝影后级的职业演员大把,帝啊后啊还有非帝非后的演员们,往往都以能够挑战多种类型的角色为荣为傲,其实不一定吧?做本色演员有什么不好?容易掌握、也有更强的说服力。

男主角的扮演者--钱德尔,是我很喜欢的演员,沉郁、内敛。他那忧郁又沧桑的眼神,总让人感觉他到内心深藏的故事、以及随之而来的宽容,“帮助而不是影响其他角色的演绎”,是维基百科上对他的评价。<撞车>中的表演,是影帝级的,甚至让我觉得他应该来自非洲(实际不是,美国生美国长,家境还蛮不错)。做一个大家都可以信赖、依靠的金配角,难度不比做万众瞩目的金主角低。低调而随和的酒店经理,在生死考验面前立即爆发,几乎毫不思索地承担起、并且最终成功救助1400多名难民的责任,令人震撼。

值得一提的是,2004年,钱德尔居然同时有5部影片上画,包括<十二罗汉>和<撞车>……是鸿运当头还是囊中羞涩哦……您那沧桑眼神别是累出来的吧。

女主角是来自伦敦的一名二线演员,产量很低,不过在影片中,把一个惊慌失措但又有爱心、敢担当的母亲、一个完全依赖信任丈夫的妻子,表演得淋漓尽致,几乎可以给满分。她也是生在英国长在英国,尽管有50%的尼日利亚血统,但毕竟没有在非洲生活过、更甭说经历大屠杀这种事情。能够演成这样,可见用功之深。

影片对于大屠杀本身的表现手法,也值得肯定。饭店就是惨剧中的一块绿洲,通过这么一个小小的窗口,掀开10年前的残酷场景的一角,让观众去体验、去思考。影片节奏干净利落紧凑,争端渐起、日趋严重,男主角艰难斡旋,各种突发事件接踵而至,希望失望反复交织,紧扣心弦,不给你时间煽情。

对于政治,影片也做了揭示。正如我们可以理解和想象的那样,弱小的国家或民族,就是强国棋盘上的棋子,可弃可取,命运完全被他人主宰。没有足够的经济利益,所谓的“民主”和“自由”关怀,都是空话。在一个强弱发展不均的星球上,这就是政治的游戏规则。等到大家都一样强大,胳膊一样粗的时候,才会有和平和平等。

看完影片,比较觉得不太能够接受的是故事情节。一个饭店的客房部经理(总经理溜了,他主持工作)能够有那么大的能力保护这么多异族难民?而且最终全身而退、全家团聚?

当然,这不是完全不可以接受的。第一,这是一个根据真实故事改编的电影,导演就是在与主角原型见过面以后才决心制作的影片(影片是独立制作,原投资方想找丹素华盛顿演,估计没谈成,导演自己单挑了,牛!)。所以,这是一个不幸中万幸的幸运者的故事;第二,东西文化确实不同,从影片中可以很明显地看出来,即便是处于种族屠杀的内乱中,涉及到西方的所有事情,还是有规则、有人性的,尽管最后西方某大哥选择了离开,但是un、红十字等等,还是在运作、在努力。东方就不一样了,别说一个酒店经理、哪怕是一国之君,也轻易让你人头落地、家破人亡。不守规则、不讲人性,也是东风不如西风的重要原因。呜呼,今世不能移民,只能寄望下辈子投胎。

最后大团圆的结局,你可以说导演和编剧不够批判现实主义(深受传统教育荼毒的我也是这么觉得)。但是,为毛必须要求地球上每个人都是批判现实主义大师?同样的主题、同样的事实,当然可以用不同的方式来表现,可以有不同的思考和取向。在揭露屠杀的残酷与西方的冷血的同时,大难之中有温情,一己之力可以拯救很多人,我想,这是导演想表现的主题。

[篇六:卢旺达饭店观后感]

前些时看了<卢旺达饭店>这部电影,为了让我们了解时局的动荡,它是根据现实来改编的,因为当年比利时殖民者硬生生地把当地的土著人按照皮肤的深浅和鼻梁的高低分为胡图族和图西族,并在他们离开的时候把政权交给了图西族,从此也就造成了两族世世代代的恩怨。终于在1994年4月6日,一架载着卢旺达胡图族总统哈比亚利马纳和布隆迪总统的座机在卢旺达首都基加利上空被火箭击落,两国元首同时罹难。4月7日,空难在卢旺达国内立即引发了胡图族与图西族两族的互相猜疑,从而爆发了一场规模空前的武装冲突和部族大屠杀,这就是我们所看的电影<卢旺达饭店>。主人公paulrusesabagina是millcollins国际饭店的经理。他经营着当地一家云集着欧洲游客和军界政要的饭店,八面玲珑地运用着一切关系尽心地呵护着饭店的顾客们,但在战争爆发后的一系列事件,所有的希望都成了泡影,多年的经营只能换来一个生命的延续而已,最后也被迫背井离乡。

paul是个很厉害的经商者,是个好丈夫好父亲,是个奇迹。在一个政治环境很复杂的地方求生存,需要金钱需要地位需要精明的头脑。paul一直都做得很好。而最难能可贵的,不仅仅是他爱他的家人,还有他冒着生命危险花光自己的家产一路收买军人,收留并拯救了1000多名难民。要生存不是一句口号。生存能力之所以被称为一种能力,是因为并非只要有毅力有坚强的意志就能活下来。在那样的时局下,paul不仅救了自己的家人,还救了那么多人民,事实可以赋予他一切至高无上的荣誉。

他的生存能力,不是靠武器,而是靠他的口才靠他的交际能力。实在很赞的人。战争爆发,屠杀开始,可怜的几个比利时籍联合国维和士兵只能顾上仅有的几个酒店和难民营,甚至有11个维和士兵被杀,虽然有qiāng,却不能开qiāng,维和将军的电话求救,数天的等待,随后等到的只是一个小队的维和官兵,在酒店避难的上千人欢呼雀跃,以为是和平的力量,生存的机会,可他们带来的却只是帮助所有联合国官员和所有外国人撤离的命令。

维和将军告诉保罗,因为你们这些黑人,而且是非洲的黑人没有价值,不值得他们的政治角逐中的选票,所以没人会来真正关心他们的死活。哼哼,看到这里,我不禁点头,那些所谓维护和平的漂亮宣言在这里多么苍白无力啊!美国大兵们,在越南,在韩国,在伊拉克,在索马里到处出现,扮演着世界宪兵的角色,为什么,因为那里有他们的战略和经济利益,可怜的卢旺达,连这点仅有的利益都没办法实现,所以,他们自己的问题只能自己办。也有西方人给当地人洗脑,告诉他们什么叫品位,什么叫服务,却没有告诉当地人怎么振兴自己的民族,他们只是用这些来挣钱而已,在生死相关的时候这些东西就显得非常得无聊了。

在酒店里他一直在巴结一个胡图政府军队的将军,战乱当中要求将军的帮助除了贿赂,当然还需要一些威胁:一次保罗说美国人一直用卫星在监视,事后妻子问他是不是真有其事,他笑笑说他怎么可能知道,总不能说美国人躲在树上偷窥着,两人大笑,我也大笑;另一次他威胁将军说如果不去阻止屠杀,如果到时候美国人来抓战犯,他将不会替他辩护作证。真真可笑,可那个将军确实相信了,他希望如果真得有那个时候,还是多一个人替他说话的好,而且还是一个在白人圈子里混得还不错的人。尽管他们做了很多努力,但这中间一系列努力在电影里看来只能是对现实的巨大嘲讽。有谁有能够站在一定的高度看待所有的问题,把这些问题分析清楚?谁都不能,所以,我们顶多表达一下自己的立场,指责我们认为错误的一方,说:你们太残忍了;鼓励我们支持的一方,说,要挺住!然后继续我们自己的生活。

政治没有谁对谁错,只有谁输谁赢。活到最后,就是王道。要指责联合国没有保护这些图西族的人吗?联合国没有错。要指责部落民兵没有人性吗?那是他们胡图族的信仰,尽管在我们看来这信仰很残暴。真正有资格评论的是那些国际主义者,是那些红十字会的志愿者,是那些穿着蓝色军装载着一车的黑人开道的比利时军人,是那些身临其境的人,不是我们。我们没有资格指责谁,我们没有资格同情谁。

我们只是观望的局外人。所以法国人没有资格说藏独,美国人日本人没有资格说台独。那些人披着和平的外衣叫嚣着独立民主反压制,一部分是因为无知虚伪片面的国际主义,另一部分根本就是想煽风点火获利。至少在现在这种事不太可能发生,我们应该庆幸,因为我们学会了自救。如果卢旺达人民学会了自强自救,这场屠杀还会发生吗?