春夜别友人二首其一赏析

成考报名 发布时间:04-22 阅读:

《《春夜别友人二首(其一)》教案》

春夜别友人二首其一赏析 第一篇

分切块、自主探究教学案《春夜别友人二首(其一)》

备课人:吴艳雨 上课时间:2011-10-17 上课地点:

一、教学目标:

1.让学生了解陈子昂的生平。

2.理解诗歌表现的内容、感情。

3.体会本文炼字艺术。

二、教学重点:

重点理解诗人是如何通过空间和景色和转换表达离情别意意的。

三、教学难点:

1.体会炼字艺术。{春夜别友人二首其一赏析}

2.理解诗歌表现的内容。

四、教学方法:分切块、自主探究

五、教学课时:1

六、教学过程:

导入:回顾描写离别的诗句:

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节。

明月不谙离别苦。斜光到晓穿朱户。{春夜别友人二首其一赏析}

昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。

晓来谁染霜林醉,总是离人泪!

切块一:自主学习——基础知识积累{春夜别友人二首其一赏析}

1.了解作者

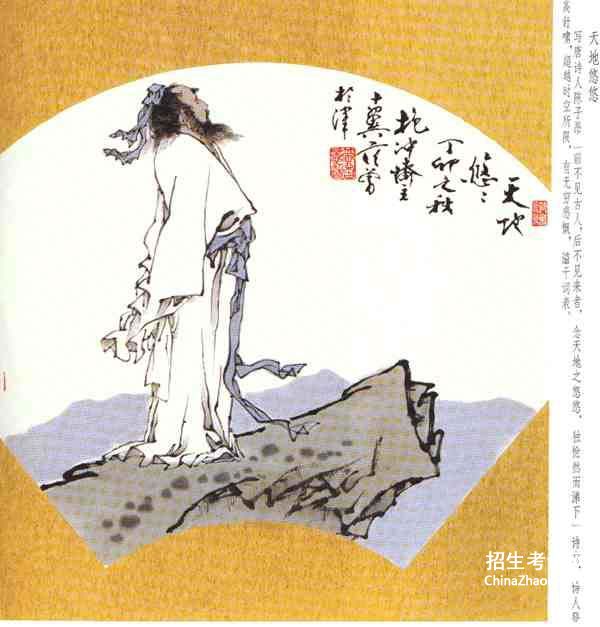

陈子昂(约659~700),唐代文学家。字伯玉,梓州射洪(今属四川)人。因曾任右拾遗,后世称陈拾遗。有《陈子昂集》。陈子昂主张改革六朝以来绮靡纤弱的诗风,恢复《诗经》的“风、雅”传统,强调比兴寄托,提倡汉魏风骨。存诗100余首,其中最具代表性的是《感遇》诗38首和《登幽州台歌》。陈子昂是唐诗革新的前驱者。其诗思想进步充实,语言刚健质朴,对唐代诗歌影响巨大。

2.背景简介

陈子昂《春夜别友人》共有两首,这里所选的是其中的第一首。诗约

作于武则天光宅元年(684)春。这时年方二十六岁的陈子昂告别家乡四川射洪,奔赴东都洛阳,准备向朝廷上书,求取功名。临行前,友人在一个温馨的夜晚设宴欢送他。席间,友人的一片真情触发了作者胸中的诗潮。面对金樽美酒。他不禁要歌唱依依不舍的离情,抒发自己的远大怀抱。这首离别之作,就从眼前宴会的情景落笔。

切块二:研习诗歌。

一、自由读诗,找出主旨句。

明确:悠悠洛阳道,此会在何年

二、朗读诗歌,初探诗意。

1.诗中哪些词语写了“夜”?

明确:银烛、明月、晓天

2.诗中哪些词语写出了“别”?

明确:离堂、别路、金樽

3.全诗在时间上有一个怎样的流转变化?

明确:夜晚→拂晓

4.全诗在空间上有怎样的流转变化?

明确:室内→室外{春夜别友人二首其一赏析}

三、再读诗歌,体会感情。

思考:全诗通过什么事情表达了什么感情?

明确:由一场筵席来表达朋友依依惜别之情。

规律总结:炼字艺术

古人特别注重炼字。比如贾岛。“推敲”一词的典故,讲的是贾岛边走边作诗,竟不小心冲撞了韩愈的马头。韩愈作为当时的大官,并没有责怪他,反而帮他思考。得出了名句“鸟宿池边树,僧敲月下门”。从此,“推敲”一词流传下来。其实,关于名人锤炼词句的佳话还有许多呢。如宋祁的“红杏枝头春意闹”一个“闹”字,境界全出。还有王安石的“春风又绿江南岸”“绿”字,曾打动了多少读者!张先的“沙地并禽池上眠,云破月来花弄影”中的“弄”字把景物写的活灵活现。

四、三读诗歌,品味语言。

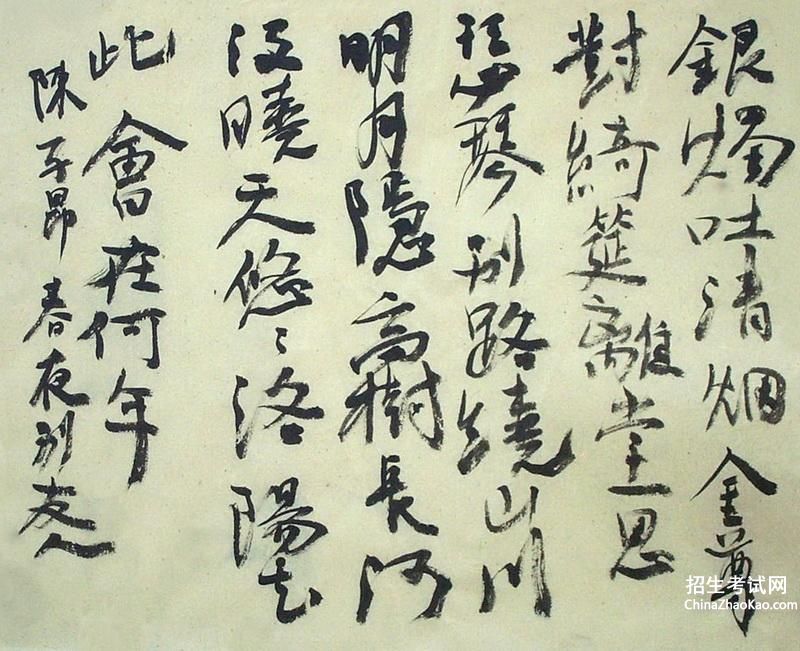

(1)首联“银烛吐青烟,金樽对绮筵”,描绘了一个别筵将尽,朋友{春夜别友人二首其一赏析}

分手在即的场景,句中的“吐”“对”字写出了友人怎样的神情?{春夜别友人二首其一赏析}

明确:“吐”字,使人想见离人相对无言,怅然无绪,目光只是凝视着银烛的青烟出神的神情。

“对”字,其意是面对华筵,除却频举金樽“劝君更尽一杯酒”的意绪而外,再也没有什么可以勉强相慰的话了。

此中境界,于沉静之中更见别意的深沉。

(2)简要分析“明月隐高树,长河没晓天”一联的表达效果。 明确:“隐”字写出高高的树阴遮住了西沉的明月;{春夜别友人二首其一赏析}

“没”字写出了银河淹没在破晓的曙光中。衬托出时光催人离别,难舍难分的心绪。

(3)最后两句“悠悠洛阳道,此会在何年。”道出了什么样的情境? 明确:结尾两句写目送友人沿着这条悠悠无尽的洛阳古道踽踽而去,不由兴起不知何年何月再能相聚之感。

末句着一“何”字,强调后会难期,流露了离人之间的隐隐哀愁。 切块三:合作探究

探讨:诗人是如何通过空间和景色的转换来表达离情别意的?

诗人根据离别的时间顺序来安排空间和景色的转换,景色随着空间而变化,情感随着景色的变化而逐渐加深。

小 结

这首诗中作者没有套用长吁短叹的哀伤语句,却在沉静之中现真挚情愫。写的不温不火,却恰如其分的传递出依依不舍的友情,又不给人张扬之感。

切块四:拓展练习

阅读王勃的《送杜少府之任蜀州》,然后回答问题。

送杜少府之任蜀州{春夜别友人二首其一赏析}

王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。{春夜别友人二首其一赏析}

无为在歧路,儿女共沾巾。

注:①城阙(què ):皇宫门前的望楼,往往被用来代表京都。这里指唐朝都城长安。②三秦:这里泛指秦岭以北、函谷关以西的广大地区。本指长安周围的关中地区。秦亡后,项羽三分秦故地关中为雍,塞,翟三国,以封秦朝三个降将,因此关中又称“三秦”。 ③“风烟”两字名词用作状语,表示行为的处所,译为:在风烟中。④五津:指岷江的五个渡口白华津、万里津、江首津、涉头津、江南津。这里泛指蜀川。

(1)怎样理解“海内存知己,天涯若比邻“一联的深刻内涵?

答:这一联既表现了诗人乐观宽广的胸襟和对友人的真挚情谊,也道出了诚挚的友谊可以超越时空界限的哲理,给人以莫大的安慰和鼓舞。

(这两句表明,远离分不开真正的知己,只要同在四海之内,就是天涯海角也如同近在咫尺一样。)

(2)联系《春夜别友人二首(其一)》一诗,分析这两首送别诗在写景和抒情上的不同之处。{春夜别友人二首其一赏析}

答:①陈诗从日常别筵(银烛、金樽、琴瑟)小景写起,从室内到户外,抒发了与友人难舍难分之情,流露出诗人隐隐的哀愁。②王诗气象壮阔(城阙、三秦、风烟、五津)气势雄伟,表达出对朋友的深情和对前途的信心。

(解题时,可抓住两方面考虑:一是诗歌所写景物以及从这些景物中所流露出来的人物感情,二是诗句本身中所表达的诗人感情。)

《《春夜别友人二首(其一)》》

春夜别友人二首其一赏析 第二篇

青州三中高二语文导学案

《从军行阅读答案_从军行翻译赏析_作者王昌龄》

春夜别友人二首其一赏析 第三篇

<从军行>作者为唐代文学家王昌龄。其古诗全文如下:

[前言]

<从军行>是汉代乐府<平调曲>名,内容多数写军队的战斗生活。唐代以来,王昌龄等都有以此为名的诗篇流传,表达一种士子从戎,征战边庭的过程和心情,从而表达了国家有事,匹夫有责的使命感和建功立业的豪迈情怀。

第一首

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。从军行阅读答案_从军行翻译赏析_作者王昌龄。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

[译文]

青海上空的阴云遮暗了雪山,遥望着远方的玉门关。塞外的将士身经百战磨穿了盔和甲,攻不下西部的楼兰城誓不回来。

[鉴赏]

前两句提到三个地名。雪山即河西走廊南面横亘廷伸的祁连山脉。青海与玉关东西相距数千里,却同在一幅画面上出现,于是对这两句就有种种不同的解 说。有的说,上句是向前极目,下句是回望故乡。从军行阅读答案_从军行翻译赏析_作者王昌龄。这很奇怪。青海、雪山在前,了。另一说,次句即“孤城玉门关遥望”之倒文,而遥望的对象则是“青海长云暗雪山”,这里存在两种误解:一是把“遥望”解为“遥看”,二是把对西北边陲地 区的概括描写误解为抒情主人公望中所见,而前一种误解即因后一种误解而生。

三、四两句由情景交融的环境描写转为直接抒情。“黄沙百战穿金甲”,是概括力极强的诗句。戍边时间之漫长,战事之频繁,战斗之艰苦,敌军之强 悍,边地之荒凉,都于此七字中概括无遗。“百战”是比较抽象的,冠以“黄沙”二字,就突出了西北战场的特征,令人宛见“日暮云沙古战场”的景象:“百战” 而至“穿金甲”,更可想见战斗之艰苦激烈,也可想见这漫长的时间中有一系列“白骨掩蓬蒿”式的壮烈牺牲。

第二首

烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。

更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。

[译文]

烽火城西面的楼高有百尺,黄昏时我独自坐在那里,沐浴着青海湖来的秋风。羌笛吹奏<关山月>的乐曲被秋风从远处带来,无论如何也消除不了我对万里之外的妻子的思念。

[鉴赏]

这首诗,笔法简洁而富蕴意,写法上很有特色。诗人巧妙地处理了叙事与抒情的关系。前三句叙事,描写环境,采用了层层深入、反复渲染的手法,创造气氛,为第四句抒情作铺垫,突出了抒情句的地位,使抒情句显得格外警拔有力。“烽火城西”,一下子就点明了这是在青海烽火城西的