为什么要学习大学之道

成考报名 发布时间:05-19 阅读:

论《大学》中的大学之道

为什么要学习大学之道(一)

2011届本科毕业论文

论《大学》中的大学之道

姓 名: 周斌

系 别: 文学院

专 业:_ 汉语言文学___________

学 号: 070111166

指导教师: 时国强

2011年 4月 25日

论《大学》中的大学之道

摘要

本文主要研究在《大学》中的“大学之道”。首先,我对“大学”在古代的众多意思进行考查,结合《大学》一书的主题思想和内容指出“大学”的意义应为政治的博大学问,是大成之学。其次,注重研究“大学之道”,分析以往学者关于“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”的解释。指出在《大学》中“大学之道”的意义是:先修己身,再影响他人,然后共同达到“明明德”的境界。

This paper mainly studies in the university, the "university way". First of all, I to "university" in ancient numerous meaning carries on the examination, combined with the theme of the book of the university thought and content says the meaning of "university" and should be political study of learning, is unparalleled. Secondly, paying attention to the research of "university way" on " analying scholars, plainly, in the word of university, in close to people's, stop yu zhishan" in the explanation. Points out that in the university "in" the meaning of the word "university is: ap oneself, again influence others and then achieving" brightening morality "border.【为什么要学习大学之道】

关键字:大学 明德 亲民 止于至善

众所周知《大学》原是《礼记》中的一篇文章,唐朝以前从未单行。在北宋仁宗天圣八年,皇帝赐进士王拱辰《大学》篇,自是以后,凡是考试及第的,必定赏赐《儒行》篇,或《中庸》、《大学》,于是《大学》逐渐有了单行本。而后为《大学》作注的很多,可是原本大多不传。到了南宋,为《大学》作注的就更多了,其中朱熹的《大学章句》风行海内,流传于世。特别是元仁宗以后的科举考试明定采用《大学》等儒家经典作品,与《中庸》、《论语》、《孟子》合为《四书》,于是成为了显学。影响一代又一代的中国知识分子,然而,何为大学?什么又是大学之道却众说纷纭、意见不一。这里从《大学》这本书的内容和主题思想为依据,来探讨《大学》中的大学之道。

在论大学之道前,我们先了解一下何为大学?大学在古代也有许多意思,孔颖达在《礼记正义》引郑玄《三礼目录》曰:“名曰大学者,以其记博学可以为政也。”他认为大学乃是从事政治的博大学问,联系《大学》中的治国、平天下,也可以说大学是政治的博大学问。但不能说这是它的唯一的意思,在宋儒黎立武的《大学本旨》中曰:“大学者,大成之学也。”它是根据《学记》而注。《学记》:“比年入学,中年考校。一年视离经辨志,三年视敬业乐群,五年视博习亲师,七年视论学取友,谓之小成。九年知类通达,强立而不反,谓之大成。夫然后足以化民易俗,近者悦服而远者怀之,此之谓大学之道也。”这种说法也有一定的道理,大成之学中的化民易俗与《大学》中的亲民意义相近,亲民通新民,(下文对亲民通新民有详细的解释)指使民众日新又新,去除旧的习惯而革新。至于近者悦服而远者怀之更是内圣外王之道,大学谓之大成之学理通意通、名正言顺。除此之外,朱熹在《大学章句》有这样的见解:“大学者,大人之学也。”意思是指大人所学的学问。在《序》中有进一步解释,曰:“人生八岁,则自王公以下,至于庶民之子弟,皆入小学,而教之洒扫应对进退之节,礼乐射御书数之文。及其十有五年,则自天子之元子众子,以至公卿大夫元士之适子,与凡民之俊秀,皆入大学,而教之以穷理、正心、修己、治人之道。”可见“大学”是相对于八岁至十五岁间的“小学”而言。小学重在实际的待人接物、为人处事的规矩,以至于生活须知。大学则是除了知道实践立身行事、修己治人之道外,还要明其根源[1]。朱熹的这个观点是在对《大学》注解的基础上得出的,但在《大学》里并没有说十五岁才能学《大学》或十五岁学的才是《大学》这样的说法。可见大学不应该从年龄上划分。认为是大成之学或政治的博大学问,从思想和内容上更符合《大学》的主题思想。综述,《大学》中的“大学”是政治的博大学问,是大成之学。

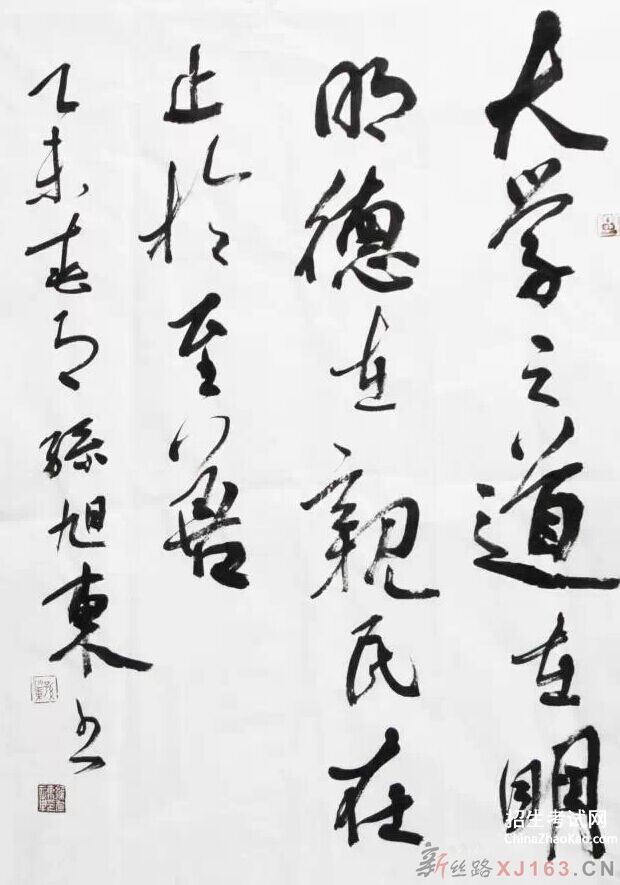

我们了解了《大学》中的大学的意义后,在论述《大学》中的大学之道就有了立足点。既然是论《大学》中的大学之道就要从《大学》中的内容和主题思想出发探究何为大学之道。在《大学》的首句就说:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”。这构成了《大学》的基本思想和纲领。然而对于什么是明明德、什么是亲民、什么是止于至善在学术界有种种不同的看法,那么在《大学》的主题思想下它们又作何意义呢?下面我们逐一分析。

首先,什么是明明德?宋明理学家如朱熹、王阳明等都把“明德”理解为“虚灵不昧”的心体,认为“明明德”即是发明此本有的心性,所不同的是前者把它看作是“性”,而后者则看作是“心”。当代有些学者则往往把“明明德”与思孟的性善论联系起来,认为“明明德”是对《中庸》“自明诚”一语的发挥,并说【为什么要学习大学之道】

“所谓‘明明德’,就是指通过修行,使‘明德’显明于心,并同时使性得以呈现于心。”[2]这些看法明显难以让人苟同,也未必符合《大学》的原义。因为从思想史的角度来看,“明德”的观念虽然产生较早——《大学》引《康诰》“克明德”以释“明明德”即是明证——但自人性的角度以言“明德”则是相对较晚才出现的。从《大学》全文来看,其言“明德”尚处在未与人性联系在一起的阶段,更没有将其看作是内在的性,这是《大学》“明明德”的一个重要特点,也是《大学》成书较早的一个反映,看不到这一点,显然不符合《大学》思想的实际;与此不同,牟宗三先生则认为《大学》引“尧典《康诰》言‘德’或‘峻德’皆指德行说:“那时似更不能意识到本有之心性也。”[3]徐复观先生也说“《大学》此处的明德,大概也只能作明智的行为解释,而不是指的是心。”[4]从《大学》所处的时代来看,说“明德”包含“德行”、“明智的行为”的意思并不为过,但这并不是《大学》“明德”的重点所在,因为《大学》全文很少提到“德行”、“明智的行为”,相反它反复强调“正心”、“诚意”,把它看作是“明明德”的重要手段,所以把“明德”仅仅理解为“德行”、“明智的行为”同样不够全面。其实,《大学》的“明明德”主要是针对“修身”而言的,因为下文接着说到:“古之欲明明德于天下者,先治其国,欲治其国者,先齐其家,欲齐其家者,先修其身。”徐复观先生说:“尤其值得注意的是:在‘国治而后天下平’一句之后,接着便说‘自天子以至于庶人,皆以修身为本。’而并未说‘皆以格物为本’,或‘皆以致知为本’;由此可知,正心、诚意、格物、致知,皆是修身的工夫。”[5]因此,由“格物”到“平天下”并非“一条鞭”式的并列关系,而是一种交叉关系,《大学》的八条目也应该只是四条目,“修身”以下四项实际是对“修身”的进一步展开,严格说来,只是一项。我们还要注意的是,《大学》中说“古之欲明明德于天下者,先治其国,欲治其国者,先齐其家„„”而不是说“古之欲平天下者,先治其国,欲治其国者,先齐其家„„”从《大学》的这一句话来看,在修、齐、治、平之上实际还有一个更高的“明明德于天下”,而修、齐、治、平则是实现这一目标的过程和手段。“明明德于天下”与“平天下”并不相同,前者是就理想、道德实践,后者则是就现实、政治实践,但二者又存在密切关系,“平天下”为“明明德于天下”提供了保证,使其成为可能,而“明明德于天下”反过来又促使“平天下”的实现。因此,在《大学》那里,实际形成了这样一种循环往复的道德实践过程,一方面由修身出发,达到“家齐、国治、天下平”,而“家齐、国治、天下平”则在更大范围内使明明德成为可能,使社会的每一个人都能够去修其身、齐其家、治其国、平天下,使社会每一个人的道德生命都得到充分实现,而社会每一个人道德生命的实现,反过来又促使“家齐、国治、天下平”,如此延续,不断循环。由于以上各项是一种条件的蕴涵关系,这段话实际是说:欲明明德于天下,先修其身,然后齐其家、治其国、平天下。显然,“明明德”即“修其身”,而“明明德于天下”也即在此基础上使天下之人皆能修其身。孔颖达释“明明德”为“谓身有明德而更彰显之”,正指明了这一点。既然“明明德”主要是指“修身”,那么它就应当包括“正心”、“诚意”、“格物”、“致知”等内容,理解《大学》的“明明德”,正应从此入手。

其次,“亲民”在《大学》中又作何讲呢?程颐、朱熹主张“亲民”当作“新民”,程颐作《大学》定本一卷时[6],对《大学》文字作了两处更动,一是将“身有所忿懥,则不得其正”改为“心有所忿懥,则不得其正”,另一处即是将“亲民”改为“新民”;朱熹也认为:“今亲民云者,以文义推之则无理;新民云者,以传文考之则有据。”[7]其所作《大学章句》“亲民”下注曰:“亲,当作新。”

但反对程、朱者也不乏其人,影响较大者如王阳明,曾与弟子徐爱辨“宜从旧本作‘亲民’”,列在《传习录》首章,认为“说亲民便是兼教养意,说新民便觉偏了”,足见二者的对立。郭店简中有“教民有新(亲)也”,(《唐虞之道》)“不戚不新(亲),不新(亲)不爱”(《五行》)等语,其中“亲”皆写作“新”,说明“亲”、“新”本可通用。但要确定“亲民”是否为“新民”,仅有文字的根据还不够,因为这里实际存在两种可能性,一是“亲民”写作“新民”,但作“亲”讲,郭店简就是这种情况;一是“亲民”通“新民”,所以还须从思想内容上作进一步的判断。朱熹等改“亲民”为“新民”,主要是他们看到下文有“苟日新,日日新”、“作新民”等语,而没有“亲民”的内容,这就是其所说的“以传文考之则有据”;另外则是考虑到思想上的联系。他在“新民”下注曰:“新者,革其旧之谓也,言既自明其明德,又当推以及人,使之亦有以去其旧染之污也。”在他看来,前面既已说“明明德”,下面自当是与“明德”有关的“新民”,若说是“亲民”,则“文义”多少不够联贯。朱熹认为“今亲民云者,以文义推之则无理”,多少有些夸大其词,但他把“新民”与“明明德”、“止于至善”理解为一种并列关系,无疑是合理的。与此不同,王阳明则把“明明德”与“亲民”看作是体用的关系:“明明德者,立其天地万物一体之体也。亲民者,达其天地万物一体之用也。故明明德必在于亲民,而亲民乃所以明其明德也。”[8]显然不符合原义,且与后面的“止于至善”无法统一,故从文义的联贯来看,“新民”无疑胜于“亲民”。但王阳明主张恢复古本的“亲民”,并非仅仅出于文义的考虑,而是对早期儒学政治理想的一种承接,他认为“说亲民便是兼教、养意,说新民便觉偏了”,所谓“偏了”,便是指偏于“教”的一面。在他看来,早期儒家往往重视民众的生养问题,主张先养后教,孔子讲“老者安之,朋友信之,少者怀之”(《论语·公冶长》),也是“养”之意大于“教”之意,所以“亲民”显然比“新民”更符合早期儒学的一贯主张。王阳明所论,可能是针对后儒“重教轻养”甚或“只教不养”的流弊而发,有其自身的价值[9],但却不足以解决《大学》“亲民”、“新民”问题的争论,因为《大学》虽然提出“修、齐、治、平”的政治理想,但其主要是属于儒学内部的“明德”系统,而不是“事功”系统,从它的一些论述来看,也是重“教”(德)甚于重“养”(财),如“德者本也,财者末也”,“是故财聚则民散,财散则民聚,”“仁者以财发身,不仁者以身发财。”所以从《大学》的思想性格看,仍是“新民”比“亲民”更接近原义。另外,从上下文看,《大学》的“亲民”主要对应的是“齐家”、“治国”,而作者在论述这些内容时,依然侧重的是“德”、“教”,如,“一家仁,一国兴仁;一家让,一国兴让;一人贪戾,一国作乱。„„此谓一言偾事,一人定国”,“上老老而民兴孝,上长长而民兴弟,上恤孤而民不倍”,“君子贤其贤而要亲其亲,小人乐其乐而利其利。”这同样说明,《大学》的“亲民”应作“新民”。

再其次,“止于至善”在《大学》中的怎么理解。“止于至善”中的“至善”,前人往往理解为“至善之行”,如孔颖达认为:“在止于至善者,言大学之道在止处于至善之行。”朱熹也认为“至善,则事理当然之极也。”这种理解可能源于下面的一段文字:“为人君,止于仁;为人臣止于敬;为人子,止于孝;为人父,止于慈;与国人交,止于信。”这里的“仁”、“敬”、“孝”、“慈”等皆是指具体的人伦行为,而这段文字又是对“止于至善”的阐释、发挥,故人们往往以此来理解《大学》的“至善”。但仔细辨析,不难发现这种理解存在不少问题,首先,没有揭示出“至善”与“明明德”、“亲民”的关系,使人无法看清二者的联系;其次,先秦儒学中“仁”、“敬”、“信”等概念往往既指适用于所有人的普遍道德

关于大学之道的思考

为什么要学习大学之道(二)

大学之道的思考

“大学之书,古之大学所以教人之法也”。《大学》开篇章序就明确地告诉我们这本书是用来教导百姓的。那么教导的内容是什么呢?《大学》第一章就提出“大学之道,在明明德,在亲(新)民,在止于至善”,弘扬光明正大的品德,让百姓仁爱敦睦、明理向善,使人达到最完善的境界,这恰恰是儒教所提出的三纲。【为什么要学习大学之道】

怎么样去“明明德”呢?“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”文中细致的给我们讲述了一条“明明德”的途径。只要你按照这个步骤循序渐进的去践行,就有可能达到“明明德”的目标,不是一定会达到,儒家讲凡是不能逾礼,所以总会受到社会上的制约。文中只是给了我们一个大纲,或者说是一个方向。而在这些步骤中,“修身”前面都是个人自身的内在做法,而后面的都是面向外界社会的外在体现,处于这样一个转折点,“修身”则是最为关键的一环。子曰:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。”——《论语*子路》,很严峻的向我们表述了身正的重要性。就修身而言,“格、致、诚、正”是修身的途径和方法;“齐、治、平”是修身的不同层次和目的;而达到不同目的的过程,就是“明明德”的过程。

亲民,意为改变人们封建的陈旧的观点,教化民众懂得互相关爱,和睦相处。止于至善,是使人达到儒家所提倡的至善的境界。“在明明德,在亲民,在止于至善”不应该是分开的三个方面,而应该是一个循序渐进的过程。在弘扬善性的同时,让百姓明理向善,也使得自己达到一种完善的境界。文中提到“...皆以修身为本,其本乱而末

治者否矣”。除了告诫我们修身之重要性之外,还有不能舍本逐末。“知止而后有定...虑而后能得”,知止即为始,而能得即为终。明明德为始,亲民、止于至善则为终。凡事有始有终,不分轻重缓急,本末倒置却想做好事情,这是不可能的!

古之教育教导人们如何去“明明德、亲民、止于至善”,而今天我们的教育重点则为专业知识与技能,忽略了修身的重要性,偏离了道德层面的教化。现代教育培育出的才全德缺的社会精英,就像是埋在社会的一颗定时炸弹,一旦走上歧途,运用他所熟悉的技能或者知识,谁都不能保证他会对社会造成多大的损害。相反,哪怕是一个文盲,但是他懂得如何使人向善,在我看来,他比一些社会精英所做的贡献都大。在科技飞速发展的今天,只有熟悉掌握专业知识及相关技能,才能在未来有所建树。但是,正如比赛时喊出的口号一样,我们也应该“道德第一,知识第二”。子夏曰:“贤贤易色;事父母能竭其力;事君,能致其身;与朋友交,言而有信。虽曰未学,吾必谓之学矣。”亦可见道德之重也!

大学之道演讲稿

为什么要学习大学之道(三)

同学们,大家好。今天我的演讲主题是《大学之道我不知道》。

是的,你没有听错,大学之道我不知道。作为一名大一新生,我还只是入门级的菜鸟,因此我说,大学之道,我不知道。

但是作为一个文科生,其基本的技能就是能瞎诌。所以尽管我还没来得及真正体验一把大学的滋味,但我可以谈一谈我臆想的大学是怎样的。

它关乎选择,关乎青春,关乎梦想。你可以选择人云亦云,也可以选择独立的人格;可以选择成为一个观众,为他人喝彩,也可以选择走到舞台中央,展示自我;可以选择在象牙塔中无忧无虑的生活,挥霍韶华,也可以选择走上斗兽场,创造绝地反击的神话…….

毋庸置疑,大学能帮助年轻人获得安身立命的专业能力,在今天这样分工高度专业化的社会,专业教育具有关键作用。大学在帮助学生形成工作所需要的专业能力的同时,帮助他们形成个人就业的“配置能力”。教育具有发展能力、健全人格两大功能,但是很多人却忽视后者。蔡元培在《教育独立议》中指出:“教育是帮助被教育的人,让他能发展自己的能力,完成他的人格,于人类文化上尽一分子的责任;不是把被教育的人,造成一种特别器具,给抱有他种目的的人去应用的。”我们享受大学,但是大学同时也要求我们以精神为报。它要求我们理解科学、体会人文、表达艺术,有自己独特的灵魂、独立的思考和自由的表达,并且探求新的意义,质疑旧的观念,不断开拓创新。

诗人艾青说:“人生的路虽然漫长,但紧要处却只有那么几步,特别是当人年轻的时候”。在接触大学的两个月里,它给我留下一个深刻的印象,那就是富于弹性和选择。我们可以选择参与校园活动,体验和成长。在这样的参与之中,大学锤炼了我们的自律和选择的能力。刘同有句话是这么说的:“人的欲望是无限的,精力是有限的。未来是无限的,时间是有限的。所以,及时做决定,才能把有限的时间和精力投入到一件事情上,别被过多的事稀释,显得自己特寡味。”但是这些还只是简单的选择,深入思考,我的大学四年怎么过、想成为怎样的人、怎样成为想成为的人,这些无不是选择……

最后,以美国作家杰克凯鲁亚克的话来作结:“我还年轻,我渴望上路。”

大学之道读后感

为什么要学习大学之道(四)

大学之道讲的既是成人之道,更是儒家“入世”之道。作者曾子本人就是传承道统的中坚骨干,所以将人伦作为维系整个社会行为和政治规范的微观基础。

<大学>卷首开宗明义:大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

所谓“明明德”,前一个明是动词,意指理解掌握;而后一个明为形容词或名词,强调儒家的道统而非其它的歪门邪道。大学之道读后感。明明德与亲民、至善一直被认为是<大学>之重要的三纲。明德是根本,亲民为路径,至善则是境界,是个体行为的理想目标。

这对于一名教师就比较重要了。因为教师通常肩负明德和明明德的双重责任。

所谓明德是规范的体例,说起来并非难题;关键在于明明德,这又是一个双向的行为过程。作为一名教师就需要循循善诱,通过传道释疑解惑,亲民、至善——大学之道强调的不仅是人的道德本性和道德实践,它还要求把个人的道德修养应用于社会政治实践,是一个推己及人的过程。亲民,说到底就是将自己的道德修养普遍地施及于天下百姓,并使天下百姓都能体认到自己心灵中所具有的诚明德性,由此同样再去施之于人“已所不欲,勿施于人”,“严于律己,宽以待人”共同创造出一个和谐社会,这样就能做到大学之道所谓的“止于至善”了。

苟日新,日日新,又日新。试想一下,如果我们确实可以吾日三省吾身,明明德,亲民,至善既不难;同时格物、致知、诚意、正心、完美修身而齐家治国平天下亦不难。这就是通过<大学>篇学习受到的教益和启迪。

大学之道读后感(二)

大学,中学,小学。似乎这样一个排列有些有趣,如果把握的成长经历看做一个数,那这个排列就是我的倒数。这样说并不为过,因为在20年的生存里,他们占据了13年了。从儿时就在求学道路上兢兢业业,对大学充满憧憬。那么在捧起<中国语文>这本课本时,不料与<大学之道>这篇文章碰上面,开始了我对大学的思索。

古时的人们上学,八岁入小学,十五岁入大学。似乎大学就是大人之学。而在大学里辅导员给我们上的第一堂班会时,大学两字被放大化的排在了黑板之上,而在“大”字下面重重的划上了标记符,然后开始了对这包含丰富的“大”字进行阐述。它不仅仅是指教学楼等建筑规模的大,更多的是指在这个环境中充斥着大知识,大智慧,大思想。大学里的大楼,大湖,大门,大道等不是支撑大学之大的支柱。而大学里的大师,大事,大人物,大图书馆等才是铸就大学之大。简简单单的一个对“大”字的阐述包含着的是千言的劝学,万语的启示。

一位先哲有说育人为主,德育为先,而恰恰的在<大学之道>的第一句是:大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。明确的提到德对于一个人的至关重要。而文章就是围绕这句话展开的,在<朱子语类>卷第十五中将这段文字概括为“三纲”“八目”。三纲便是在明明德,在亲民,在止于至善。而“八纲”指的便是格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。

那么我从大学之道开始联想。道,是道“路”,是通向目标的途径。用道路比喻事物背后的规律,给人的感觉更直观。老子说:道可道,非恒道,讲的正是人可以通过学习思考掌握事物发展的一定规律,但是,今天可行之道,明天不一定可行,事过境迁也。他强调了人认识世界的可能性,也强调了人认识事物的局限性,更强调了世界万物的变化无常。这和古希腊的哲学家赫拉克利特曾经说过一句话“人不能两次踏入同一条河流”,有相似之处,当然,老子的道讲的更多的是自然之道,孔子的道更强调的是人之道。大学之道,就是掌握上等学问的方法和途径。成人学国学,从大学开始,朱子等也说十五岁以后开始入太学。之前,是小学,主要学习的是洗扫应对,初级礼仪和文字基础。十五岁以后,学有余力的人而又有远大理想的人,开始学习大学之道。子曰:“弟子,入则孝,出则弟,谨而信,凡爱众,而亲仁。行有余力,则以学文。”<大学>中,强调修身为本。修身,就是根据外部环境的变化,不断矫正自己的行为以适应和接近正道。正如人驾驶车辆的时候,需要不断修正方向,才能不偏离正道。人生的实践也是这样。

大学之道,在明明德,明明德明什么?按儒家讲是发扬人本性中好的德行,涉及到一般的人,可以理解为发扬自己的长处,也就是说,()不是什么都明,而是有所侧重,因为每个人有每个人的特点和长处,了解了自己,知道了自己的长处,并去发扬它,那就是明明德。“亲民”按儒家传统解释应该是推广儒家的理想和道德理念,对一般人来讲,就是发挥所长,勇于实践,有所作为。有所作为的目的是什么呢,按<大学>讲就是“止于致善”。对“致善”的理解,广义上讲是达到儒家提倡的最高理想境界,如建立大同社会。涉及到一般的人,可以根据具体情况具体界定自己的理想目标。重要的是过程和方法。

通过修身使自己德行和能力提高以后,接下来就是进一步的扩大实践范围,也就是齐家、治国、平天下。孔子说:“学而时习之,不亦悦乎,有朋之远方来,不亦乐乎,人不知而不愠,不亦君子乎。”就是说,学习感悟人生之道并且不断的实践演习,是一件很快乐的事情,有志同道合的人从远方来共同探讨人生之道,是一个更快乐的事,就算没有人理解我们的才学,或者没有机会实践我们的理想,但我们不依然是一个活的很充实的君子吗!

走过古时大学,踏入现代大学。每个上过大学的人对于大学都有不同的定义和理解,但不可置否的一点是:大学是我们人生中最美好的一段时光,每个人对大学生活都有自己的感悟,在我看来,我第一件就是充实的大脑和良好的思辨能力。无论你是否对自己所学专业报以兴趣,还是不想在本专业继续研究下去,毕竟本科教育并不是让每个人都去做学问的,但是书却不能不读,而且还要尽可能地多读书、读好书。书可以填充读者精神上的满足,丰富认识视野。读书是获取大脑所需营养的最好方式,而且大量的阅读可以塑造人的思辨能力和学习新知识的能力。第二件就是要培养和发展一个自己的兴趣爱好或者特长。在大学里不仅仅是学习成绩的竞争,有时你会发现有一个特长会带给你许多意想不到的惊喜。在大学里,有特长的人会显得更加自信。运动场的飒爽英姿、优美的舞姿、嘹亮的歌喉、下得一手好棋,都能带给你无尽的自信,即使让你的文字偶尔见诸于报刊杂志,都能给你带来才子才女的佳号。第三件就是在大学里要有几个真心、知心的朋友。人无友则无趣。在大学里是很容易受到寂寞和无聊的侵袭的。多一个朋友,就少一份寂寞,也会多一份快乐,朋友是生活的助推器:一方面可以让你的生活变得丰富起来,另一方面也可以让你本身变得有趣起来。

大学是一本书,每个人都有自己的读后感。当我们刚刚走进大学校园翻开这本书的时候,是充满好奇和憧憬的,希望我们每个人能认真地读好这本书,愿我们合上这本书的时候,留下的是一段经久而美丽的回忆。

大学之道读后感(三)

昨天晚上终于把已更新的<大学之道>看完了,长长的五卷,一百多章,有时看得我不愿关电脑,可有时也让我厌烦,但总的来说,还是很不错的,毕竟有那么高的点击率。

我想就我看的这些做个记录:林晓这个人是不是有点悬乎呢,在现实生活中能找到这样的原型吗?但不管找不找得到,我还是很佩服、敬重他的,要不怎么会有那么多的漂亮女生为他而受伤呢?怎么会有那么多的猛将为他而拼命工作呢?但最让我感动的,还是林晓和韩冰之间的爱情,在现实社会里,能找到几对像他们一样,为了对方等待十几年,虽然段天和方芸的爱情也很让人感动,可怎么也不会有林晓他们那样的煽人泪下。想想林晓为了追寻韩冰的影子(还有就是完成母亲的遗愿),在事业的巅峰时期毅然引退江湖,走进高考补习班,然后考进楚天大学,并且在楚大低调地学习、生活,开学第一天居然还跑到图书馆的工地上去做苦工。但不管怎么低调,他在各个方面都让人有一种领袖风范,他的意见、建议都很有见地,让人不得不注意他,也让人不得不喜欢他!而在事业方面,他又是一个有想法,敢行动的人,并且很懂得与人交谈,让小女很是佩服!

希望故事的结局是美好的,最好是林晓能和韩冰在一起,也不枉费他们等了彼此十二年!

教书育人心得体会

为什么要学习大学之道(五)

[篇一:教书育人心得体会]

“教书和育人是一个相辅相成的有机整体,教书是育人的前提,教书的过程就是育人的过程。所谓只教书不育人的教师是不存在的。”作为一个在教育战线上已经奋战40余年的“老兵”,石河子大学教授曹连莆如是说。可谓一语中的,这句话鲜明地道出了教学过程中教书与育人的关系。教书育人心得体会。教书与育人即该如此。

一、把教书育人放在首位,把思想教育融入课堂教学。

教书育人是教师的天职。江泽民总书记在<关于教育问题的谈话中>一文指出:“教育是一个系统工程,要不断提高教育质量和教育水平,不仅要加强对学生的文化知识教育,而且要加强对学生的品德教育、纪律教育、法制教育。老师作为‘人类灵魂的工程师’,不仅要教好书,而且要育好人。”因此,教师在任何时候都不能忘记,自己不单单是为教书而教书的“教书匠”,而应是一个教育家,是人类灵魂的工程师。这就要求教师,给家长,说学生病了回家了,或者老师看他不舒服自己送他去医院,这样的悲剧也不会出现。最后那位学姐赔偿了家长6万块钱,而且被教育局取消了教师资格,并且以后都不能从事教育工作。这位学姐因为自己的一点失误而害的自己再也不能从事教育工作,害的那么可爱鲜活的生命离开了我们。我觉得作为一个班主任,更要负责每个学生的安全,关心每个同学的情况。但是她连自己学生的死都是最后知道的,我觉得从这件事中,我更加清醒的认识到作为一个老师责任是多么的重要。作为一个班主任更应该时时刻刻关心每个同学的冷暖、关心他们的德智体的全面发展。以前我一直接受着父母、长辈等的关心而很少去关心别人。现在成为那么多孩子的“姐姐”之后,觉得肩膀上的责任一下子就沉重了起来。觉得不让他们学会什么什么知识,觉得不帮他们养成什么什么习惯,那仿佛就是自己的耻辱似的。也不愿意自己去误人子弟就发狠心要对他们负起责任。这种责任感让我对他们关爱有余、监管有加、严格有度。而我也从这份责任中体会到了疲惫和幸福。

当我走上讲台的第一天,说实话我很紧张,心里一片茫然。因为在来学校之前我不知道我要教哪个年级,哪个学科。来到学校才接到2本书,叫我教五年级数学,也没准备什么。我除了交给学生课本上的知识外,其他方面的我知之甚少,有些也因为紧张而忘了。感觉要学的东西实在太多了,因为师资不够,所以我还教我班的音体美。为了让同学的学习不会太枯燥,所以每个星期老是要想一些学生感兴趣,喜欢学的东西。比如音乐课,我会学一些好学又好听的英文歌。既可以培养音乐兴趣,还可以帮忙学习英语。还会教他们一些简谱,让他们感受数字的奇妙。学习主要靠自觉,那么该怎样让学生主动自觉的去学我这门学科呢?我觉得要让学生听你的课,爱听你的课,那么首先要让学生喜欢你。只有喜欢这科的老师,学生才对你这科会感兴趣。记得第一次测试后,我发现在我们班成绩差异很大,好的学生可以考90几分,但差的才考个位数。这是怎么回事呢?由此我猜想,可能是因为成绩好的老师格外关注,但成绩差、接受能力差的同学就被忽略了。所以我力争在教育教学活动中去关注每一位学生,尊重并培养、发展每一名学生的个性。对于那些学生要多给予关怀、爱护、宽容、尊重,多看他们的作业,多指导。让学生对教师产生亲切感,让学生对教师信赖。只有在学生的信任下,教师的要求就愈加容易被学生接受。

作为一名教师可能没有财富,但可以很富有。只有我们心中有爱有责任,头脑中有理想有目标时,所以的付出都如同农民们含笑的播种。教师在任何时候都不能忘记,自己不单单是为教书而教书,而是一个教育家,是人类灵魂的工程师。所以说如果学生有一碗水,我不能只有一桶水,我要是自来水才行。因此我自己不断的学习新的知识、新技能,掌握过硬的本领。在教学中要精心设置组织课堂教学,要深入浅出,通俗易懂。要充分调动学生的学习积极性,不断提高学生的学习成绩。一次临下课,我留了作业,但学生怨作业太多。我想,及时我强迫他们写完了,也只能是达到数量而没有达到质量于是我灵机一动,问道:你们知道什么摩擦力吗?就是两个物体接触发生阻碍,那么现在我与你们的思想上发生一些摩擦,减小摩擦力的方法是什么?减少压力。学生回答。那好我今天减少你们的压力,让你们少做点作业,但你们要减少你的粗心程度,不能出错,高质量的完成作业。同学们大声说好,然后我重新布置了一回,那次作业果然写的非常用心。所以说,要让学生主动积极的去学习,这样效率才是最好的。有些老师只注重让学生多做练习,但是这样数量是有了,但质量呢?只有学生的质量上去了,数量并不重要。

对于对学生的教育,我觉得创新跟实践很重要,教会学生如何学习,如何开创性的学习,并在实践中掌握和运用是至关重要的。记得中国教育学会会长顾明远教授到美国访问,在谈论美国的教育的看法是很直率的对美国人说:“你们的小学教育中,学生的基础知识较差。”美国人问道:“先生,请允许我叫一个学生,来考一考如何?”于是美方找来了一个四年级的学生,顾教授提了一个问题:“你知道什么叫算珠吗?”学生回答:“我不知道。”说完后,小学生马上坐在计算机前搜索“哒哒哒”随着键盘的敲击声,计算机上出现了什么是算珠、算珠的历史、算珠的应用等问题说明。这件事引起了教授的思考,其实也值得我们大家思考。现在我们的基础教育中存在一个现象。我们的基础知识比较强,考试能力比较强;但是我们的动手能力,实践能力比价弱,我们的创新精神、创新能力比价弱。因此我在教学中重点激发他们的创新精神,创新能力,让他们多自己动手做,自己发现其中的道理。“授人以鱼”只能使人受用一时;只有“授人以渔”才能使人受用终身。

都说老师要:

1耐得住寂寞。因为除了学生没有谁会围住你转。外面的世界很精彩,而你的世界注定会很无奈。若干年之后,你的同学甚至学生成了什么长或者什么款的时候,你会发现他很忙,你偶尔去他那坐坐,你会发现他有接不完的电话,处理不完的文件,见不完的人。而你的心开始觉得你的生活是那么的单调。

2不要清高。自古文人大多清高。要学会低头,哪怕是装的,你要学会点头微笑。见到自己不喜欢的人,哪怕你不想打招呼,点头微笑总会。对于学生的问题不要因为简单鄙视学生,辱骂学生,要耐心的教学生。3终身教书。既然我选择了教书这个职业,我就得做好教一辈子的打算。因为教书的时间越久脱离社会就越严重。因为十年或者五年后你会发现除了教书你什么也做不了。所以既然要教一辈子,为什么不好好的教好一辈子呢?

有人说:“老师不经意的一句话,可能会创作一个奇迹;老师不经意的一个眼神,也许会扼杀一个人才。”我很赞同这句话,老师习以为常的行为,对学生的终身发展也许产生不可估量的影响。所以我觉得对学生的表扬优于批评,批评优于不置可否,对学生的严格但时刻注意不要去伤痕他们的自尊心和自信心,学生做了好事,学习有了进步,教师应该多级表扬鼓励,鼓励的话常常使人上进。学生学习怎么样先不管,最重要的是让学生主动怎么做人。

<红楼梦>中有警句;不经一事,不长一智。我从事教书育人的工作不长,但是却收获到我人生中的很多财富。那就是我和我的学生一起走过的那些日子,不管大事小事。看到他们那对知识的渴望,对我这门学科的热爱,那就是对我的肯定。总的来说我觉得教师要有对学生的爱、要有责任心,要全方面发展学生的兴趣、个性,要培养学生动手的能力,要有创新精神、创新能力。

[篇四:学习保定市教书育人楷模心得体会]

9月28日下午,保定市教书育人楷模先进事迹报告会在县电影院隆重举行。我有幸聆听了此次报告会。

苗文玲等四位老师以自己的亲身实践,向大家讲述了一个个真实生动、感人 肺腑的故事,平凡的岗位,辛勤的工作,丰硕的成果,在他们身上集中体现了广大教师学为人师、行为示范,默默耕耘、无私奉献的高尚品格,体现了他们对事业、对学生的挚爱,折射出他们崇高的师德。作为教书育人的先进代表,他们把自己全部的心血与热情献给了他们钟爱的事业,献给了求知若渴的学生,用爱心与责任全面展示了人民教师的光辉形象,他们坚定的理想信念、高尚的师德情操、无私的奉献精神,感人至深,催人奋进。下面是我的一些心得:

教师岗位是一种辛苦,一种付出,也是一种收获,一种享受。教师的工作艰辛又繁琐,平凡又伟大,教师的工作是良心活,它需要我们艰辛的付出,不屑的努力,持之以恒,爱岗敬业,无私奉献,甘为人梯,热爱学生,热爱教育,在普通的教学岗位上,恪尽职守,呕心沥血,淡泊名利,执着追求,把所有的光和热倾注到教书育人的事业中。我也要做有心人,平时多观察了解学生,并正确引导,做学生的朋友,培养学生的学习兴趣和自主学习能力,实现以生为本的教育目的。在做人方面我更要发挥榜样的作用,为人师表,表里如一,身体力行,以身作则,以德施教,以德育人。要坚定信念,志存高远,以人民教师的人格魅力和学识魅力,做人民满意的教师。

充分利用学校为我们搭建的平台,准时参加课题组学习,积极参与学习与讨论,时常对自己的教学活动进行反思,及时总结,取长补短,寻找适合自己的发展之路,逐步形成自己的教学特色,将学习和教育活动与平时的教育教学工作结合起来,大力弘扬求真务实,埋头苦干,坚韧不拔,艰苦创业的精神,努力推进教育教学工作取得新的进展。

做为教师,应该把自己的满腔热血投入到自己所热爱、做从事的教育事业,对自己的事业充满激情永无止境积极追求。俗话说“热爱是最好的老师”。热爱自己的教育事业会觉得其乐无穷,热爱自己的事业,就会多了更多的激情,少了许多牢骚和抱怨,热爱自己的教育事业再苦再累也无怨无悔,热爱自己的教育事业,就不会去计较个人得失。

做为教师,应该有一颗博大的责任心,爱教育事业,最终落脚点在爱学生爱孩子。高尔基说过“谁爱孩子,孩子就爱谁”。只有爱孩子的人,才能教育好孩子,师爱是每一个教师的精神财富,也是人类的精神财富。教师要有无私的爱,以高尚的人格,渊博的知识,博大无私的爱去感染学生,成为学生心中的楷模。

作为一名教师,我要不断提高自身素质,用满腔的热忱把教育教学工作做好,更好的为社会服务,从而不负于人类灵魂的工程师这个光荣称号。