йІҒиҝ…йҮҺиҚү,еҘҪиҜҚеҘҪеҸҘ

зј–иҫ‘: жҲҗиҖғжҠҘеҗҚ еҸ‘еёғж—¶й—ҙпјҡ04-09 йҳ…иҜ»пјҡ

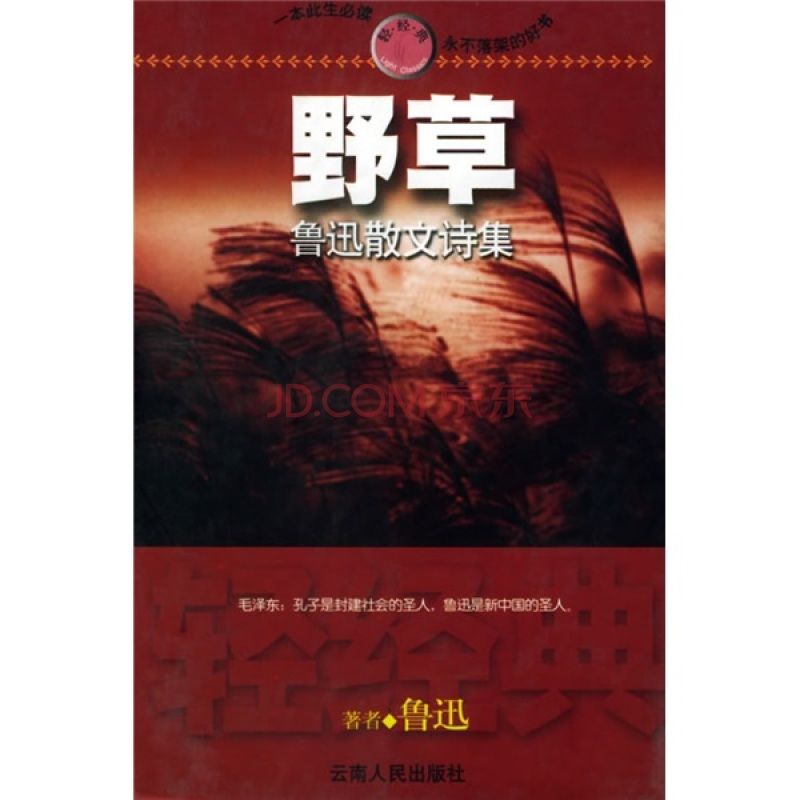

зҜҮдёҖ:гҖҠйІҒиҝ…гҖҠйҮҺиҚүгҖӢгҖӢ

еҪ“еүҚдҪҚиҮөпјҡзҪ‘з«ҷйҰ–йЎө > еӯҰжңҜи®әж–Үе…Ёж–Үж•°жҚ®еә“ > зҺ°д»Јж–ҮеӯҰз ”з©¶

еҪўиұЎеӨ§дәҺжҖқжғіпјҡйІҒиҝ…гҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„иЁҖиҜӯиҢғејҸз ”з©¶

гҖҗдҪңиҖ…гҖ‘йғӯжҷ“й№Ҹ

гҖҗеҶ…е®№жҸҗиҰҒгҖ‘

д»ҘиЁҖиҜӯиҢғејҸзҡ„и§’еәҰеҜ№йІҒиҝ…зҡ„гҖҠйҮҺиҚүгҖӢиҝӣиЎҢи§ЈиҜ»пјҢе°ұжҳҜжҠҠйІҒиҝ…зҡ„ж•ҙдёӘ

еҲӣдҪңжҙ»еҠЁзңӢдҪңжҳҜдёҖдёӘе®Ңж•ҙзҡ„иЁҖиҜӯжҙ»еҠЁпјҢжҠҠйІҒиҝ…зҡ„еҲӣдҪңиЎҢдёәжң¬иә«зңӢдҪңжҳҜ

иЁҖиҜӯиЎҢдёәжң¬иә«пјҲеҢ…жӢ¬иЁҖиҜӯзү©зҗҶпјҢиЁҖиҜӯеҝғзҗҶе’ҢиЁҖиҜӯз”ҹзҗҶпјү,жҠҠйІҒиҝ…зҡ„гҖҠйҮҺ

иҚүгҖӢзңӢдҪңжҳҜиҜӯиЁҖеҪўејҸпјҢд»ҺиҖҢе°ұдёүдёӘж–№йқўе»әз«ӢиЁҖиҜӯе’ҢиҜӯиЁҖзҡ„еҶ…еңЁе…іиҒ”д»Ҙ

йҳҗиҝ°иЁҖиҜӯжҙ»еҠЁзҡ„еӨҡд№үжҖ§пјҡеҚіпјҢд»Ҙж„ҹи§үжҠөеҫЎйҒ—еҝҳпјҢд»Ҙи®°еҝҶзЎ®з«Ӣж—¶й—ҙпјҲеӯҳ

еңЁпјүпјӣд»ҘиҜӯиҜҚзҡ„дёӨжһҒеҜ№з«ӢеҪўжҲҗжӮ–и®әпјҢд»ҘиҜӯиҜҚзҡ„е№іиЎҢйҮҚеӨҚе»әз«ӢеӯҳеңЁпјӣз„Ұ

иҷ‘зҡ„жғ…з»ӘпјҢйӮғеҜҶзҡ„иЎЁиҫҫгҖӮ

гҖҗе…ій”®иҜҚгҖ‘ йІҒиҝ… гҖҠйҮҺиҚүгҖӢ иЁҖиҜӯиҢғејҸ

дёҖпјҢеј•иЁҖпјҢжҲ–жң¬ж–Үзҡ„ж–№жі•и®әжҰӮиҝ°

йІҒиҝ…е…Ҳз”ҹзҡ„гҖҠйҮҺиҚүгҖӢе·ІжҲҗдёәдёҖдёӘеҺҶеҸІеӯҳеңЁпјҢдҪҶе…¶жң¬иҙЁзҡ„еҪ°жҳҫеҚҙжңү

еҫ…ж—¶ж—Ҙе’ҢеӯҰдәәзҡ„иҝӣдёҖжӯҘжҢ–жҺҳгҖӮ

еҜ№йғЁеҲҶеӯҰдәәзҡ„гҖҠйҮҺиҚүгҖӢз ”з©¶ж–Үз« иҝӣиЎҢеҲҶжһҗеҸҜд»Ҙеҫ—зҹҘпјҡ他们еӨ§йғҪе°Ҷ

и§ҶзӮ№иҒҡз„ҰеңЁж–Үжң¬зҡ„ж·ұеұӮж„Ҹи•ҙпјҢеҚіж–Үжң¬зҡ„еҺҶеҸІеҶ…е®№еұӮпјҢе“ІеӯҰж„Ҹе‘іеұӮе’Ңе®Ў

зҫҺж„Ҹе‘іеұӮгҖӮд»ҘеҢ—еӨ§ж•ҷжҺҲеӯҷзҺүзҹіе…Ҳз”ҹдёәдҫӢпјҢд»–еңЁгҖҠзҺ°е®һзҡ„е’Ңе“ІеӯҰзҡ„пјҡйІҒ

иҝ…<йҮҺиҚү>йҮҚйҮҠгҖӢдёҖд№ҰдёӯиҜҙпјҡвҖҡжҲ‘йӮЈдёӘж—¶еҖҷпјҢиҷҪ然йӣ¶жҳҹең°зңӢеҲ°дәҶпјҢд№ҹи®ә

иҝ°дәҶйІҒиҝ…зҡ„дёҖдәӣдәәз”ҹе“ІзҗҶжҖқжғіжҖҺж ·иһҚиҝӣд»–еҲӣйҖ зҡ„иүәжңҜеҪўиұЎпјҢд№ҹдёәжүҫеҲ°

йІҒиҝ…еҜ№з« иЎЈиҗҚиҜҙзҡ„вҖҳжҲ‘зҡ„е“ІеӯҰйғҪеҢ…еҗ«еңЁжҲ‘зҡ„йҮҺиҚүйҮҢйқўдәҶвҖҷиҝҷеҸҘиҜқж„ҹеҲ°

йқһеёёең°й«ҳе…ҙвҖӣгҖӮ[1]дәҺжҳҜпјҢеӯҷж°Ҹе’ҢдёҺеӯҷж°ҸеҗҲиҫҷзҡ„иҜёеӨҡж–ҮиҜ„家е°ҶгҖҠйҮҺиҚүгҖӢ

и§Ҷдёәе“ІеӯҰзҡ„гҖҠйҮҺиҚүгҖӢиҖҢйқһж–ҮеӯҰзҡ„гҖҠйҮҺиҚүгҖӢпјҢ他们关注йІҒиҝ…жүҖз”ҹеӯҳзҡ„зӨҫ

дјҡеҪўеҠҝеҸҠе…¶з”ҹжҙ»ж„ҹеҸ—пјҲжҲ–ж–Үжң¬зҡ„еҺҶеҸІеҶ…е®№еұӮпјүпјҢиҝӣиҖҢеҠӘеҠӣжҢ–жҺҳе…¶е“ІеӯҰ

жҖқиҖғзҡ„ж·ұеұӮеҶ…ж¶өпјҲжҲ–ж–Үжң¬зҡ„е“ІеӯҰж„Ҹе‘іеұӮпјүгҖӮе…¶е®һпјҢ他们еҝҪз•ҘдәҶеҸҰдёҖдёӘ

йҮҚиҰҒзҡ„еҺҶеҸІж–ҮзҢ®пјҢиҖҢиҝҷдёҖж–ҮзҢ®е’Ңеӯҷж°ҸжүҖеҸ‘зҺ°зҡ„еҪјдёҖж–ҮзҢ®жҒ°еҰӮдёҖжһҡзЎ¬еёҒ

зҡ„дёӨйқўгҖӮйІҒиҝ…еңЁ1934е№ҙ10жңҲ9ж—ҘиҮҙиҗ§еҶӣдҝЎдёӯиҜҙпјҡвҖҡжҲ‘зҡ„йӮЈдёҖжң¬йҮҺиҚүпјҢ

жҠҖжңҜ并дёҚз®—еқҸ------гҖӮвҖӣеҸҜи§ҒпјҢжҲ‘们жңүеҝ…иҰҒеҜ№йІҒиҝ…йҮҺиҚүзҡ„жҠҖжңҜиҝӣиЎҢе…із…§пјҢ

дҪҶеҸҲдёҚиғҪеӯӨз«Ӣең°е…із…§пјҢеҗҰеҲҷе°ұдјҡйҷ·е…ҘеҪўејҸдё»д№үзҡ„жіҘж·–гҖӮеҜ№ж–ҮеӯҰж–Үжң¬зҡ„

е®Ңж•ҙе…із…§еә”иҜҘжҳҜиҝһз»ӯпјҢйҖ’иҝӣзҡ„иҝҮзЁӢпјҢи„ұзҰ»еҹәзҹізҡ„иҷҡд»ҘжӢ”й«ҳжҳҜиҚ’и°¬зҡ„пјҢ

еҮқж»һдәҺеҹәзҹіеҒҡеңҶеҝғиҝҗеҠЁиҖҢж— иҫҗе°„д№Ӣеј еҠӣеҸҲжҳҜжӢҷеҠЈзҡ„гҖӮдҪңдёәж–Үжң¬еҹәзҹізҡ„

дҫҝжҳҜж–Үжң¬зҡ„иҜқиҜӯеұӮйқўпјҢеҚівҖҡж–ҮеӯҰж–Үжң¬йҰ–е…Ҳе‘ҲзҺ°дәҺиҜ»иҖ…йқўеүҚпјҢдҫӣе…¶йҳ…иҜ»

зҡ„е…·дҪ“иҜқиҜӯзі»з»ҹвҖӣгҖӮвҖҡиҝҷжҳҜз”ұдҪң家йҖүжӢ©дёҖе®ҡзҡ„иҜӯиЁҖжқҗж–ҷпјҢжҢүз…§иүәжңҜдё–з•Ң

зҡ„иҜ—ж„ҸйҖ»иҫ‘еҲӣйҖ зҡ„зү№ж®ҠиҜқиҜӯзі»з»ҹгҖӮвҖӣ[2]иҝҷз§ҚиҜқиҜӯзі»з»ҹзҡ„дёӘжҖ§еҲӣи®ҫжҲ–зј–

з ҒиҜһз”ҹдәҶзӢ¬зү№зҡ„ж–ҮеӯҰеҪўиұЎд»ҺиҖҢеҸҲиЎҚз”ҹеҮәж— е°Ҫзҡ„ж–ҮеӯҰж„Ҹи•ҙпјҲеҚіж–Үжң¬жүҖи•ҙ

еҗ«зҡ„жҖқжғіпјҢж„ҹжғ…зӯүеҗ„з§ҚеҶ…е®№пјүгҖӮйӮЈд№Ҳд»ҘдҪ•з§Қж–№жі•е°ҶиҜёеӨҡж–Үжң¬еұӮйқўиҙҜз©ҝ

дәҺж•ҙдёӘж–ҮеӯҰе®ЎзҫҺжҙ»еҠЁиҖҢдёҚжҳҜеӯӨз«ӢдәҺеҪўејҸжҲ–ж„Ҹе‘іе‘ўпјҹжҚўиЁҖд№ӢпјҢеә”еҰӮдҪ•з ”

究дёҖйғЁж–ҮеӯҰдҪңе“Ғе‘ўпјҹжҲ–еҰӮдҪ•е°ҶеҪўејҸпјҲеҚіж–ҮеӯҰиҜқиҜӯдёҺж–ҮеӯҰеҪўиұЎпјүдёҺж„Ҹе‘і

пјҲеҚіеҶ…е®№дёҺжҖқжғіпјүзҡ„дәӨиһҚжҖ§е’ҢзәҜзІ№жҖ§йӣҶдәҺдёҖдҪ“е‘ўпјҹиҖҢиҝҷдёӘж–№жі•зҡ„е®һж–Ҫ

иҝҮзЁӢеҸҲеҝ…йЎ»жҳҜж–ҮеӯҰеӣһеҪ’иҮӘиә«зҡ„иҝҮзЁӢиҖҢдёҚжҳҜж–ҮеӯҰиў«е‘өж–Ҙдёәж–ҮеҢ–зҡӮйҡ¶зҡ„

иҝҮзЁӢпјҢд№ҹеҝ…йЎ»жҳҜдёҖдёӘеҪўиұЎеӨ§дәҺжҖқжғізҡ„е®һи·өиҝҮзЁӢгҖӮжҲ‘е°ҶиҮӘе·ұе»әжһ„зҡ„иҝҷз§Қ

з ”з©¶иҢғејҸпјҲжҲ–ж–№жі•и®әпјүз§°дёәиЁҖиҜӯиҢғејҸгҖӮ

зҺ°д»ЈиҜӯиЁҖеӯҰд№ӢзҲ¶зҙўз»Әе°”жӣҫеҜ№иЁҖиҜӯе’ҢиҜӯиЁҖиҝӣиЎҢдәҶеҢәеҲҶпјҢд»–и®ӨдёәпјҡвҖҡеңЁ

жҲ‘们зңӢжқҘпјҢиҜӯиЁҖе’ҢиЁҖиҜӯжҙ»еҠЁжҳҜдёҚиғҪж··дёәдёҖи°ҲпјҢе®ғеҸӘжҳҜиЁҖиҜӯжҙ»еҠЁдёӯдёҖдёӘ

зЎ®з«Ӣзҡ„йғЁеҲҶпјҢиҖҢдё”еҪ“然жҳҜйҮҚиҰҒйғЁеҲҶгҖӮж•ҙдёӘзңӢжқҘпјҢиЁҖиҜӯжҙ»еҠЁжҳҜеӨҡж–№йқўзҡ„пјҢ

жҖ§иҙЁжҳҜеӨҚжқӮзҡ„пјҢеҗҢж—¶и·ЁзқҖзү©зҗҶпјҢз”ҹзҗҶе’ҢеҝғзҗҶеҮ дёӘйўҶеҹҹпјҢе®ғиҝҳеұһдәҺдёӘдәәйІҒиҝ…йҮҺиҚү,еҘҪиҜҚеҘҪеҸҘгҖӮ

йўҶеҹҹе’ҢзӨҫдјҡйўҶеҹҹгҖӮзӣёеҸҚпјҢиҜӯиЁҖжң¬иә«е°ұжҳҜдёҖдёӘж•ҙдҪ“пјҢдёҖдёӘеҲҶзұ»еҺҹеҲҷвҖӣгҖӮ

[3]е…¶и‘—еҗҚзҡ„е…¬ејҸдёәиЁҖиҜӯжҙ»еҠЁпјқиҜӯиЁҖпјӢиЁҖиҜӯгҖӮд»Һжҹҗз§Қж„Ҹд№үдёҠи®ІпјҢж–ҮеӯҰ

дҪңдёәжҙ»еҠЁпјҢе°ұжҳҜдёҖз§ҚеҚ•з§°зҡ„иЁҖиҜӯжҙ»еҠЁгҖӮе®ғз”ұдёӨдёӘжқҝеқ—з»„жҲҗпјҡиЁҖиҜӯе’ҢиҜӯ

иЁҖпјҢиҖҢдё”иҝҷдёӨдёӘжқҝеқ—еңЁж–ҮеӯҰжҙ»еҠЁдёӯеә”еҪўжҲҗзӣёдә’жё—йҖҸпјҢдҫқеӯҳе’ҢдҪңз”Ёзҡ„ж•ҙ

дҪ“жҖ§е…іиҒ”гҖӮдҪң家иЁҖиҜӯжҙ»еҠЁзҡ„еҠЁжҖҒиҝҮзЁӢеҸҜз”ЁеҰӮдёӢеӣҫејҸжҸҸиҝ°пјҡ

1.иЁҖиҜӯжҙ»еҠЁпјҲеҗ«иҜ»иҖ…зҡ„дё–з•Ңпјү = иҜӯиЁҖпјҲдҪңе“Ғпјү + иЁҖиҜӯпјҲдҪң家зҡ„дё–

з•Ңпјү

2.иЁҖиҜӯдё–з•Ң=зӨҫдјҡйўҶеҹҹ+дёӘдәәйўҶеҹҹйІҒиҝ…йҮҺиҚү,еҘҪиҜҚеҘҪеҸҘгҖӮ

3.иЁҖиҜӯдҪңе“Ғ=з»„еҗҲе…ізі»+иҒҡеҗҲе…ізі»

4.иЁҖиҜӯзҺҜеўғ=иЁҖиҜӯзү©зҗҶ+иЁҖиҜӯз”ҹзҗҶ+иЁҖиҜӯеҝғзҗҶ

еҰӮдёҠеӣҫжүҖзӨәпјҡиЁҖиҜӯжҢҮиЁҖиҜӯжҙ»еҠЁдёӯйҷӨеҚҙиҜӯиЁҖиҪҪдҪ“пјҲжҰӮеҝөжҲ–йҹіе“ҚеҪўиұЎпјү

еӨ–дҪң家具дҪ“зҡ„иЎҢдёәпјҢиҝҷз§ҚиЎҢдёәе…іж¶үеҲ°дҪң家жң¬дәәжүҖеӨ„зҡ„еҪјж—¶зҡ„зү©зҗҶзҺҜеўғ

пјҲеҸҜжіӣжҢҮзӨҫдјҡзҺҜеўғпјүпјҢз”ҹзҗҶзү№зӮ№пјҲеҰӮжўөй«ҳзҡ„зІҫзҘһз–ҫз—…дёҺиүәжңҜд№Ӣе…ізі»пјү

е’ҢеҝғзҗҶзү№зӮ№пјҲдҪң家еә”еҜ№дәӢеҠЎзҡ„еҝғжҖҒе’ҢжүҖйҮҮеҸ–зҡ„иүәжңҜзӯ–з•ҘпјүгҖӮиҜӯиЁҖжҢҮдҪң

家иЁҖиҜӯиЎҢдёәзҡ„е·Ҙе…·жҲ–иҪҪдҪ“пјҢеҸҜз§°дёәдҪңе“ҒпјҢжҳҜд»Ҙз»„еҗҲе’ҢиҒҡеҗҲдёӨз§ҚеҪўејҸеӯҳ

еңЁзҡ„пјҢе®ғжң¬иә«е°ұжҳҜдёҖз§ҚеҪўејҸпјҢжҳҜж–Үжң¬зҡ„иҜқиҜӯзі»з»ҹгҖӮиЁҖиҜӯжҙ»еҠЁжҖ»дҪ“жқҘиҜҙ

е…іж¶үдёӘдәәйўҶеҹҹе’ҢзӨҫдјҡйўҶеҹҹпјҢиҝҷж ·зҡ„е…іж¶үдҪҝе®ғжҲҗдёәжңүдёӘжҖ§зҡ„дҪ“йӘҢе’Ңдәәзұ»

зҡ„е…ұеҗҢз»ҸйӘҢпјҢд»ҺиҖҢе…·жңүдёҖз§Қж·ұеұӮж„Ҹи•ҙгҖӮдҪңдёәиЁҖиҜӯиҢғејҸзҡ„ж–№жі•и®әе°ұжҳҜз«Ӣ

и¶іиҜӯиЁҖпјҢжҺўзҙўиҜӯиЁҖе’ҢиЁҖиҜӯд№Ӣй—ҙзҡ„е…іиҒ”д»ҘеҸҠз”ұдәҢиҖ…жүҖжһ„жҲҗзҡ„иЁҖиҜӯжҙ»еҠЁзҡ„

еӨҡд№үжҖ§гҖӮйІҒиҝ…гҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„еҪўејҸе’Ңж„Ҹе‘іжӯЈеҘҪз¬ҰеҗҲдҪңдёәиЁҖиҜӯиҢғејҸеҲҶжһҗзҡ„иҢғйІҒиҝ…йҮҺиҚү,еҘҪиҜҚеҘҪеҸҘгҖӮ

жң¬пјҢдёӢж–ҮеҚіжҳҜеҜ№е…¶зҡ„е…·дҪ“еҲҶжһҗгҖӮ

дәҢпјҢж–№жі•и®әзҡ„е®һи·өпјҢйІҒиҝ…гҖҠйҮҺиҚүгҖӢйҮҚйҮҠ

йІҒиҝ…гҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„еҲӣдҪңдҪңдёәиҮӘе·ұзҡ„иЁҖиҜӯе®һи·өпјҢе…¶иЁҖиҜӯиЎҢдёәжң¬иә«иҺ«дёҚдёҺеҪјж—¶зҡ„зү©зҗҶзҺҜеўғпјҢз”ҹзҗҶзү№зӮ№пјҢеҝғзҗҶзү№зӮ№жңүе…ігҖӮе°ұзү©зҗҶзҺҜеўғиҖҢиЁҖ[4]пјҢжҲ‘们еҸҜд»ҺгҖҠйўҳиҫһгҖӢдёӯиҺ·еҸ–дҝЎжҒҜгҖӮвҖҡгҖҠйўҳиҫһгҖӢеҶҷдәҺ1927е№ҙ4жңҲ26ж—ҘпјҢжңҖеҲқеҸ‘иЎЁдәҺ1927е№ҙ7жңҲ2ж—ҘеҢ—дә¬гҖҠиҜӯдёқгҖӢе‘ЁеҲҠ第138жңҹпјҢжҳҜгҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„23зҜҮж•Јж–ҮиҜ—е®ҢжҲҗд№ӢеҗҺпјҢйІҒиҝ…з»ҸеҺҰй—ЁеҲ°е№ҝе·һпјҢж•ҙзҗҶиҝҷз»„дҪңе“ҒпјҢеҮҶеӨҮеҮәзүҲзҡ„ж—¶еҖҷпјҢдёәд№ӢеҶҷзҡ„дёҖзҜҮеәҸиЁҖжҖ§зҡ„дёңиҘҝгҖӮеӣ дёәеҪ“ж—¶йІҒиҝ…еңЁдёҖз§Қзү№ж®Ҡзҡ„еўғеҶөдёӢпјҢж”ҝжІ»йЈҺдә‘зҡ„еҮҢеҺүеҸҳеҢ–пјҢдҪҝд»–жңүдәӣиҜқжӣҙеҠ йҡҫиҜҙпјҢиҖҢиҝҷдёҖз»„ж•Јж–ҮиҜ—еҸҲйңҖиҰҒдёҖдёӘй«ҳеұӢе»әз“ҙзҡ„з¬јзҪ©е…Ёд№Ұжғ…з»ӘдёҺе“ІзҗҶзҡ„иҜҙжҳҺпјҢиҝҷж ·дёҖзҜҮжҷ®йҖҡзҡ„еәҸж–Үд№ҹе°ұжҲҗдәҶе……ж»ЎзҺ°е®һдёҺе“ІеӯҰзҡ„дёҖйҰ–ж·ұйӮғдјҳзҫҺзҡ„ж•Јж–ҮиҜ—дәҶгҖӮвҖӣ[5]йІҒиҝ…гҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„е…¶д»–иҜёзҜҮпјҢеҰӮжһңеӨ§еӨҡжҳҜд»Һзңҹе®һзҡ„дәәз”ҹз»ҸйӘҢдёӯжҠҪеҮәжқҘзҡ„йҡҸж—¶зҡ„е°Ҹж„ҹи§ҰпјҢдёҚдёҖе®ҡйғҪжңүдёҖдёӘе…·дҪ“зҡ„зӨҫдјҡдәӢ件дҪңдёәеҶҷдҪңиғҢжҷҜзҡ„иҜқпјҢпјҲгҖҠж·Ўж·Ўзҡ„иЎҖз—•дёӯгҖӢйҷӨеӨ–пјүпјҢйӮЈд№ҲпјҢиҝҷзҜҮгҖҠйўҳиҫһгҖӢе°ұжңүжүҖдёҚеҗҢдәҶгҖӮе®ғжҳҜеңЁйқһеёёзү№ж®Ҡзҡ„зҺҜеўғдёӢеҶҷжҲҗзҡ„гҖӮжҲ‘们еҜ№иҝҷз§ҚзҺҜеўғиҝӣиЎҢи§ЈиҜ»е№¶з»“еҗҲйІҒиҝ…дҪңе“Ғзҡ„еҶ…зңҒжҖ§е’Ңиҝһз»ӯжҖ§е°ұеҸҜжҺЁзҹҘз”ұжӯӨиҜһз”ҹзҡ„зү©зҗҶзҺҜеўғдәҶгҖӮйІҒиҝ…дәҺ1927е№ҙ1жңҲ18ж—Ҙд»ҺеҺҰй—ЁеҲ°е№ҝе·һдёӯеұұеӨ§еӯҰд»»ж•ҷгҖӮд»–ејҖе§ӢиҝҳжҜ”иҫғд№җи§ӮпјҢеҫҲжғіеңЁйӮЈйҮҢиҒ”еҗҲж–°зҡ„жҲҳеҸӢпјҢйҖ жҲҗдёҖжқЎж–°зҡ„жҲҳзәҝпјҢжӣҙеҗ‘ж—§зӨҫдјҡиҝӣж”»гҖӮдҪҶйҖҡиҝҮд»–ж”ҝжІ»ж•Ҹй”җзҡ„зӣҙж„ҹпјҢеҫҲеҝ«ең°еҸ‘зҺ°пјҢиҝҷдёӘжңүеҫҲеӨҡйқ©е‘Ҫж–°иҙөиҒҡйӣҶзҡ„йқ©е‘ҪдёӯеҝғпјҢе®һдёәвҖҡзәўдёӯеӨ№зҷҪвҖӣзҡ„ең°ж–№пјҢе®ғдҫқ然жҳҜеҶӣдәәе’Ңе•Ҷдәәдё»е®°зҡ„еӣҪеңҹгҖӮеңЁиЎЁйқўдёҠиҪ°иҪ°зғҲзғҲең°еҸҚеҜ№еҶӣйҳҖз»ҹжІ»зҡ„еҢ—дјҗеЈ°дёӯпјҢвҖҡеҸҚйқ©е‘Ҫзҡ„е·ҘдҪңд№ҹеңЁй»ҳй»ҳең°иҝӣиЎҢвҖӣгҖӮеҗҢж—¶пјҢ1927е№ҙ4жңҲ26ж—ҘиҝҷдёӘж—ҘеӯҗзҰ»и’Ӣд»ӢзҹіеңЁдёҠжө·еҸ‘еҠЁ

вҖҡеӣӣдёҖдәҢвҖӣж”ҝеҸҳпјҢејҖе§ӢеҜ№е…ұдә§е…ҡдәәе’Ңж°‘дј—иҝӣиЎҢиЎҖи…Ҙең°еұ жқҖпјҢеҸӘжңүеҚҒеӣӣеӨ©пјӣзҰ»е№ҝе·һзҡ„вҖҡеӣӣдёҖдә”вҖӣеҸҚйқ©е‘ҪдәӢеҸҳпјҢе®һиЎҢзҷҪиүІжҒҗжҖ–еҸӘжңүеҚҒдёҖеӨ©гҖӮеңЁе№ҝдёңпјҢеҪ“ж—¶иў«жқҖе®ізҡ„е…ұдә§е…ҡдәәе’Ңе·ҘдәәеңЁдёӨеҚғеҗҚд»ҘдёҠгҖӮйІҒиҝ…д»»ж•ҷзҡ„дёӯеұұеӨ§еӯҰе°ұжңүеӣӣеҚҒеӨҡеҗҚеӯҰз”ҹиў«жҚ•гҖӮиҝҷжҳҜдёҖдёӘйңҮжғҠдё–з•Ңе’Ңдәәеҝғзҡ„еӨ§дәӢеҸҳгҖӮйІҒиҝ…зҡ„ж”№йқ©дёӯеӣҪзҡ„жҖқз»ӘдёҺз”ҹе‘ҪеӯҳеңЁзҡ„е“ІзҗҶжҖқиҖғпјҢиҮӘ然дёҚиғҪйҒҝе…ҚеҸ—еҲ°иҝҷдёҖдәӢ件зҡ„еҶІеҮ»е’ҢеҪұе“ҚгҖӮ

д»ҺиҖҢпјҢиҝҷз§ҚеӨ–еңЁзҡ„зү©зҗҶзҺҜеўғжҠ•е°„еҲ°йІҒиҝ…зү№жңүе’ҢжғҜжңүзҡ„е“ҒжҖ§пјҲжҖ§ж јпјҢжҖқжғіпјҢйҖ»иҫ‘пјүдёҠеҚіз”ҹжҲҗдёәпјҡж„ӨжҝҖпјҢжӮІдјӨпјҢдёҚе®үпјҢйў“е”җпјҢжҠ—дәүпјҢз©әиҷҡпјҢз–ІеҖҰпјҢиӢҰй—·пјҢеӯӨзӢ¬пјҢеёҢжңӣдёҺеӨұжңӣпјҢзҗҶжғідёҺе№»зҒӯпјҢз”ҹдёҺжӯ»пјҢжқҖжҲ®дёҺж–ҮжҳҺзӯүиҜёз§ҚеҝғеўғдёҺжҖқиҖғгҖӮжӯЈеҰӮйІҒиҝ…еңЁ1934е№ҙ10жңҲ9ж—ҘиҮҙиҗ§еҶӣдҝЎдёӯиҜҙпјҡвҖҡ-------дҪҶеҝғжғ…еӨӘйў“е”җдәҶпјҢеӣ дёәйӮЈжҳҜжҲ‘зў°дәҶи®ёеӨҡй’үеӯҗд№ӢеҗҺеҶҷеҮәжқҘзҡ„гҖӮвҖӣиҮідәҺгҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҜҮз« ж–Үеӯ—иҫғйҡҗжҷҰпјҢжҚ®йІҒиҝ…еҗҺжқҘи§ЈйҮҠпјҡвҖҡеӣ дёәйӮЈж—¶йҡҫдәҺзӣҙиҜҙпјҢжүҖд»Ҙжңүж—¶жҺӘиҫһе°ұеҫҲеҗ«зіҠдәҶгҖӮвҖӣ[6]иҖҢеҜ№дәҺз”ҹзҗҶзҡ„еҪұе“ҚпјҢйІҒиҝ…д№ҹжңүжүҖй»ҳи®ӨгҖӮе…¶еңЁ1925е№ҙ3жңҲ18ж—Ҙз»ҷи®ёе№ҝе№ізҡ„дҝЎдёӯиҜҙпјҡвҖҡжҲ‘зҡ„дҪңе“ҒпјҢеӨӘй»‘жҡ—дәҶпјҢеӣ дёәжҲ‘еёёи§үеҫ—жғҹвҖҳй»‘жҡ—дёҺиҷҡж— вҖҷд№ғжҳҜвҖҳе®һжңүвҖҷпјҢеҚҙеҒҸиҰҒеҗ‘иҝҷдәӣдҪңз»қжңӣзҡ„жҠ—жҲҳпјҢжүҖд»ҘеҫҲеӨҡзқҖеҒҸжҝҖзҡ„еЈ°йҹігҖӮе…¶е®һиҝҷжҲ–иҖ…жҳҜе№ҙйҫ„е’Ңз»ҸеҺҶзҡ„е…ізі»------гҖӮвҖӣпјҲгҖҠдёӨең°д№Ұп№’еӣӣгҖӢпјүеҜ№дәҺдҪңдёәйІҒиҝ…иЁҖиҜӯжҙ»еҠЁзҡ„е·Ҙе…·жҲ–иҪҪдҪ“еҚіж–Үжң¬иҖҢиЁҖпјҢйІҒиҝ…зӢ¬зү№зҡ„пјҢж¶өзӣ–дәҶеҪјж—¶зҡ„зү©зҗҶпјҢз”ҹзҗҶпјҢеҝғзҗҶзӯүеӣ зҙ зҡ„иЁҖиҜӯиЎҢдёәдёҺе…¶еҸ‘з”ҹдәҶеҝ…然зҡ„е…іиҒ”пјҢиҝҷз§Қе…іиҒ”еҪўжҲҗдәҶгҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„жҠҖжңҜпјҢеҪўејҸжҲ–еҪўиұЎгҖӮжҲ‘дё»иҰҒд»Һд»ҘдёӢеҮ дёӘж–№йқўиҝӣиЎҢеҲҶжһҗпјҡ

1пјҢд»Ҙж„ҹи§үжҠөеҫЎйҒ—еҝҳпјҢд»Ҙи®°еҝҶзЎ®з«Ӣж—¶й—ҙпјҲеӯҳеңЁпјү

вҖҡж–Үи®ә家жҷ®йІҒж–Ҝзү№жӣҫиҜҙпјҢеғҸз©әй—ҙжңүеҮ дҪ•еӯҰдёҖж ·пјҢж—¶й—ҙжңүеҝғзҗҶеӯҰгҖӮдәә

зҜҮдәҢ:гҖҠгҖҠйҮҺиҚүгҖӢиҜ»д№Ұ笔记гҖӢ

гҖҠйҮҺиҚүгҖӢиҜ»д№ҰжҠҘе‘Ҡ

дёҖгҖҒ еј•иЁҖ

йІҒиҝ…зҡ„гҖҠйҮҺиҚүгҖӢе·ІжҲҗдёәдёҖдёӘеҺҶеҸІеӯҳеңЁпјҢдҪҶе…¶жң¬иҙЁзҡ„еҪ°жҳҫеҚҙжңүеҫ…ж—¶ж—Ҙе’ҢеӯҰдәәзҡ„иҝӣдёҖжӯҘжҢ–жҺҳгҖӮ еҜ№дәҺйғЁеҲҶеӯҰдәәзҡ„гҖҠйҮҺиҚүгҖӢз ”з©¶ж–Үз« иҝӣиЎҢеҲҶжһҗеҸҜд»Ҙеҫ—зҹҘпјҡ他们еӨ§йғҪе°Ҷи§ҶзӮ№иҒҡз„ҰеңЁж–Үжң¬зҡ„ж·ұеұӮж„Ҹи•ҙпјҢеҚіж–Үжң¬зҡ„еҺҶеҸІеҶ…е®№еұӮпјҢе“ІеӯҰж„Ҹе‘іеұӮе’Ңе®ЎзҫҺж„Ҹе‘іеұӮгҖӮжҲ‘们жңүеҝ…иҰҒеҜ№йІҒиҝ…йҮҺиҚүзҡ„жҠҖжңҜиҝӣиЎҢе…із…§пјҢдҪҶеҸҲдёҚиғҪеӯӨз«Ӣең°е…із…§пјҢеҗҰеҲҷе°ұдјҡйҷ·е…ҘеҪўејҸдё»д№үзҡ„жіҘж·–гҖӮеҜ№ж–ҮеӯҰж–Үжң¬зҡ„е®Ңж•ҙе…із…§еә”иҜҘжҳҜиҝһз»ӯпјҢйҖ’иҝӣзҡ„иҝҮзЁӢпјҢи„ұзҰ»еҹәзҹізҡ„иҷҡд»ҘжӢ”й«ҳжҳҜиҚ’и°¬зҡ„пјҢеҮқж»һдәҺеҹәзҹіеҒҡеңҶеҝғиҝҗеҠЁиҖҢж— иҫҗе°„д№Ӣеј еҠӣеҸҲжҳҜжӢҷеҠЈзҡ„гҖӮ

иҜӯиЁҖжҢҮдҪң家иЁҖиҜӯиЎҢдёәзҡ„е·Ҙе…·жҲ–иҪҪдҪ“пјҢеҸҜз§°дёәдҪңе“ҒпјҢжҳҜд»Ҙз»„еҗҲе’ҢиҒҡеҗҲдёӨз§ҚеҪўејҸеӯҳеңЁзҡ„пјҢе®ғжң¬иә«е°ұжҳҜдёҖз§ҚеҪўејҸпјҢжҳҜж–Үжң¬зҡ„иҜқиҜӯзі»з»ҹгҖӮиЁҖиҜӯжҙ»еҠЁжҖ»дҪ“жқҘиҜҙе…іж¶үдёӘдәәйўҶеҹҹе’ҢзӨҫдјҡйўҶеҹҹпјҢиҝҷж ·зҡ„е…іж¶үдҪҝе®ғжҲҗдёәжңүдёӘжҖ§зҡ„дҪ“йӘҢе’Ңдәәзұ»зҡ„е…ұеҗҢз»ҸйӘҢпјҢд»ҺиҖҢе…·жңүдёҖз§Қж·ұеұӮж„Ҹи•ҙгҖӮдҪңдёәиЁҖиҜӯиҢғејҸзҡ„ж–№жі•и®әе°ұжҳҜз«Ӣи¶іиҜӯиЁҖпјҢжҺўзҙўиҜӯиЁҖе’ҢиЁҖиҜӯд№Ӣй—ҙзҡ„е…іиҒ”д»ҘеҸҠз”ұдәҢиҖ…жүҖжһ„жҲҗзҡ„иЁҖиҜӯжҙ»еҠЁзҡ„еӨҡд№үжҖ§гҖӮгҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„еҪўејҸе’Ңж„Ҹе‘іжӯЈеҘҪз¬ҰеҗҲдҪңдёәиЁҖиҜӯиҢғејҸеҲҶжһҗзҡ„иҢғжң¬пјҢдёӢж–ҮеҚіжҳҜеҜ№е…¶зҡ„е…·дҪ“еҲҶжһҗгҖӮ

дәҢгҖҒ еҶ…е®№з®Җд»Ӣ гҖҠйҮҺиҚүгҖӢеҶҷдәҺвҖңдә”еӣӣвҖқеҗҺжңҹпјҢжҳҜйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹе”ҜдёҖзҡ„дёҖжң¬ж•Јж–ҮиҜ—йӣҶгҖӮд»ҘжӣІжҠҳе№ҪжҷҰзҡ„иұЎеҫҒиЎЁиҫҫдәҶ20е№ҙд»ЈдёӯжңҹдҪңиҖ…еҶ…еҝғдё–з•Ңзҡ„иӢҰй—·е’ҢеҜ№зҺ°е®һзӨҫдјҡзҡ„жҠ—дәүгҖӮгҖҠиҝҷж ·зҡ„жҲҳеЈ«гҖӢгҖҒгҖҠж·Ўж·Ўзҡ„иЎҖз—•дёӯгҖӢгҖҒгҖҠдёҖи§үгҖӢзӯүзҜҮзӣ®йғҪиЎЁиҫҫдәҶеҜ№зҺ°е®һзҡ„еӨұжңӣдёҺж„ӨжҮ‘пјӣгҖҠеҪұзҡ„е‘ҠеҲ«гҖӢгҖҒгҖҠжӯ»зҒ«гҖӢгҖҒгҖҠеў“зўЈж–ҮгҖӢзӯүзҜҮжҸҸз»ҳдәҶеҜ№иҮӘжҲ‘ж·ұеҲ»и§Јеү–д№ӢеҗҺзҡ„иҝ·иҢ«еҝғеўғпјӣгҖҠеёҢжңӣгҖӢгҖҒгҖҠжӯ»еҗҺгҖӢзӯүзҜҮеҶҷеҮәдәҶеҜ№жңӘжқҘзҡ„з–‘жғ§пјҢж·ұеҲ»ең°иЎЁзҺ°еҮәдҪңиҖ…зҡ„дәәз”ҹе“ІеӯҰгҖӮиҜӯиЁҖдҝҸеҘҮз‘°дёҪпјҢж„ҸиұЎзҺ„еҰҷеҘҮзҫҺгҖӮ

дҪңе“Ғд»ҘйҡҗжҷҰзҡ„иұЎеҫҒиЎЁиҫҫдәҶдёҖдёӘеҗҜи’ҷжҖқжғіе®¶еңЁзҷҪиүІжҒҗжҖ–дёӢеӯӨеҶӣеҘӢжҲҳзҡ„еӯӨеҜӮгҖҒиҝ·иҢ«дёҺз–‘жғ§пјҢеҗҢж—¶иЎЁиҫҫеҮәеҜ№вҖңзіҠйҮҢзіҠж¶Ӯз”ҹгҖҒд№ұдёғе…«зіҹжӯ»вҖқзҡ„ж°‘дј—зҡ„еӨұжңӣдёҺеёҢжңӣд№Ӣжғ…гҖӮжӯӨдҪңе“ҒеҢәеҲ«дәҺйІҒиҝ…е…¶д»–дҪңе“Ғзҡ„жңҖеӨ§зү№еҫҒжҳҜйҡҗеҗ«зқҖж·ұйӮғзҡ„е“ІзҗҶжҖ§пјҢеҢ…еҗ«дәҶйІҒиҝ…зҡ„е…ЁйғЁе“ІеӯҰгҖӮ

дёүгҖҒ жҖқи·ҜиҫЁжһҗ

иҝҷйғЁдҪңе“ҒжҳҜйІҒиҝ…д»Ҙе…¶зӢ¬зү№зҡ„дёӘжҖ§е’Ңж–№ејҸеҗҢз—ӣиӢҰдҪңвҖңз»қжңӣзҡ„жҠ—жҲҳвҖқиҖҢеӮ¬з”ҹзҡ„е°ҸиҠұпјҢжҳҜд»–зҒөйӯӮж·ұеӨ„жөҒж·ҢеҮәжқҘзҡ„еҝғжіүжүҖеҢ–жҲҗзҡ„иүәжңҜз‘°е®қпјҢжҳҜдёҖйғЁвҖңеҝғзҒөж–—дәүзҡ„и®°еҪ•вҖқгҖӮйІҒиҝ…д»Ҙд»–дёҚеҸҜжЁЎд»ҝзҡ„иүәжңҜжүҚеҚҺпјҢе°ҶиҮӘе·ұеҫ®еҰҷзҡ„ж„ҹи§үгҖҒжғ…з»ӘпјҢйҡҫд»ҘиЁҖдј зҡ„еҝғзҗҶгҖҒж„ҸиҜҶпјҢеӨҚжқӮдёҮз«Ҝзҡ„еҝғжҖҒдёҺжғ…ж„ҹпјҢж„ӨжҝҖдёҺз„ҰиәҒпјҢж„ҹдјӨе’Ңз—ӣиӢҰпјҢиӢҰй—·дёҺеҪ·еҫЁпјҢжҺўзҙўдёҺиҝҪжұӮпјҢжә¶е…ҘиҝҷдёӣйҮҺиҚүд№ӢдёӯпјҢд»ҺиҖҢжҠҠеҶ…еҝғзҡ„з—ӣиӢҰиҪ¬е…ҘгҖҠйҮҺиҚүгҖӢпјҢиҝҷжҳҜд»–е»әз«ӢеңЁзІҫзҘһжӯ»дәЎд№Ӣжө·дёҠзҡ„еў“еҝ—й“ӯгҖӮ

йІҒиҝ…жҜ«дёҚи®іиЁҖзҺ°е®һеңЁд»–зңӢжқҘд№ғжҳҜе®һжңүзҡ„й»‘жҡ—дёҺиҷҡж— пјҢеҚҙеҸҲи®ӨдёәпјҢдёҚжҳҜжІЎжңүеҸҜиғҪд»ҺеҸҚжҠ—дёӯеҫ—ж•‘гҖӮд»–дёҖйқўжҸӯзӨәз”ҹеӯҳзҡ„иҚ’иҜһдёҺз”ҹе‘Ҫзҡ„е№Ҫй»ҜпјҢдёҖйқўдҫқ然жҠұзқҖе……жІӣзҡ„дәәж–Үдё»д№үжҝҖжғ…пјҢиҝҷжҳҜд»–й«ҳ

еҮәи®ёеӨҡеӯҳеңЁдё»д№үиҖ…зҡ„ең°ж–№гҖӮд»–иҜҙпјҢд»–зҡ„е“ІеӯҰйғҪеҢ…жӢ¬еңЁгҖҠйҮҺиҚүгҖӢйҮҢйқўгҖӮгҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„дҪҺжІүйҳҙйғҒгҖҒжЎҖйӘңдёҚй©ҜпјҢдҪ“зҺ°еҮәеҪ·еҫЁдәҺдј з»ҹдёҺзҺ°д»Јд№Ӣй—ҙзҡ„дҪңиҖ…еӯӨж„ӨиӢҚеҮүзҡ„еҝғжғ…пјҢжҳҜдҪңиҖ…зңҹе®һзҡ„зҒөйӯӮиў’йңІпјӣжҳҜиҝҪеҜ»з”ҹе‘Ҫж„Ҹд№үеҚҙж„ҹеҲ°жӯ»дәЎзҡ„жӮІжҖҶж—¶зҡ„з„Ұиҷ‘пјӣжҳҜзӢ¬иҮӘдёҺй»‘жҡ—жҗҸж–—зҡ„зӣҙйқўзңҹзӣёзҡ„еӢҮж°”пјҢжҳҜеңЁж— и·Ҝд№ӢеӨ„иө°еҮәи·ҜжқҘзҡ„еҸҚжҠ—з»қжңӣзҡ„з”ҹе‘Ҫе“ІеӯҰгҖӮ

гҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„иҜӯиЁҖйЈҺж јд№ҹеҫҲжңүзү№иүІгҖӮжҝҖи¶ҠгҖҒжҳҺеҝ«гҖҒжіјиҫЈгҖҒжё©ж¶ҰпјҢе®ғйғҪе…·жңүпјӣдҪҶжҳҜжӣҙеӨҡзҡ„жҳҜж·ұжІүжӮІжҠ‘пјҢиҝӮеӣһжӣІжҠҳпјҢзҘһз§ҳе№Ҫж·ұгҖӮдҪңиҖ…иЎЁзҺ°зҡ„дё»иҰҒжҳҜдёҖз§ҚжӮІеү§жҖ§жғ…з»ӘпјҢе®ғжәҗиҮӘз”ҹе‘Ҫж·ұеӨ„пјҢи®ёеӨҡеҘҮе№»зҡ„жғіиұЎпјҢе…¶е®һйғҪжҳҜз”ұжӯӨжҙҫз”ҹиҖҢжқҘпјҢеӣ жӯӨпјҢжңҖеҜҢеҗ«зғӯжғ…зҡ„иҜӯиЁҖд№ҹйғҪз•ҷжңүеҜ’еҶ·зҡ„ж°”жҒҜпјҢжҒ°еҰӮеҶ°зҡ„зҒ«пјҢзҒ«зҡ„еҶ°гҖӮгҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„иҜӯиЁҖпјҢжӯЈжҳҜйӮЈйқ’зҷҪиғҢжҷҜдёҠзҡ„ж— ж•°еј ејҖиҖҢеҸҲзә з»“еңЁдёҖиө·зҡ„зәўиүізҡ„зҸҠз‘ҡжһқгҖӮ

еӣӣгҖҒ иҜ„д»·

вҖңз»қжңӣд№ӢдёәиҷҡеҰ„пјҢжӯЈдёҺеёҢжңӣзӣёеҗҢгҖӮвҖқеҢҲзүҷеҲ©иҜ—дәәиЈҙеӨҡиҸІзҡ„иҜ—еҸҘеӨҡж¬ЎдёәйІҒиҝ…жүҖз§°еј•пјҢдёҚеҰЁзңӢдҪңжҳҜгҖҠйҮҺиҚүгҖӢе…Ёд№Ұзҡ„еӨ§зәІпјҢеҖҳзҪ®жҚўдёәйІҒиҝ…иҮӘе·ұзҡ„иҜҙжі•пјҢеҲҷжҳҜпјҡдәҺжө©жӯҢзӢӮзғӯд№Ӣйҷ…дёӯеҜ’пјҢдәҺеӨ©дёҠзңӢи§Ғж·ұжёҠгҖӮдәҺдёҖеҲҮзңјдёӯзңӢи§Ғж— жүҖжңүпјӣдәҺж— жүҖеёҢжңӣдёӯеҫ—ж•‘гҖӮ

йІҒиҝ…зҡ„ж•Јж–ҮиҜ—йӣҶгҖҠйҮҺиҚүгҖӢеҮқиҒҡзқҖд»–еңЁвҖңдә”еӣӣвҖқж–°ж–ҮеҢ–иҝҗеҠЁйҖҖжҪ®д»ҘеҗҺжҖқжғідёҠеӨ„дәҺеҪ·еҫЁж—¶жңҹеҜ№дәәз”ҹгҖҒеҜ№дәәзҡ„еӯҳеңЁд»·еҖјгҖҒеҜ№дёӯеӣҪж–ҮеҢ–зҡ„зү№еҫҒе’ҢзӨҫдјҡеҸ‘еұ•зҡ„ж·ұжІүжҖқиҖғгҖӮеңЁйІҒиҝ…з”ҹе‘ҪжңҖз—ӣиӢҰзҡ„ж—¶еҖҷпјҢвҖңдә”еӣӣвҖқиҝҗеҠЁй«ҳжҪ®еҗҺзҡ„еӣһиҗҪгҖҒвҖңж–°йқ’е№ҙвҖқйҳөиҗҘзҡ„иЈӮеҸҳгҖҒз»ҹжІ»йҳ¶еұӮзҡ„дё“жЁӘе’Ңж¬әеҺӢвҖһвҖһдёҖзі»еҲ—зӨҫдјҡзҡ„зҹӣзӣҫи®©йІҒиҝ…йҷ·е…Ҙж¶ҲжІүжҠ‘йғҒзҡ„жө·жҙӢгҖҒж„ҹеҸ—еҝғзҒөиӢҰй—·зҡ„з…ҺзҶ¬гҖӮй»Ҝж·Ўзҡ„жғ…з»Әе’Ңз—ӣиӢҰзҡ„жғ…ж„«еӯ•иӮІдәҶгҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„иҜһз”ҹгҖӮ

гҖҠйҮҺиҚүгҖӢжҖ»зҡ„иүәжңҜзү№еҫҒжҳҜеҶ…ж•ӣзҡ„жҠ’жғ…еҖҫеҗ‘пјҢе®ғжүҖиЎЁйңІзҡ„жҳҜзҒөйӯӮзҡ„вҖңзңҹвҖқдёҺвҖңж·ұвҖқпјҢжҳҜеҜ№дәҺдәәиҮӘиә«еӯҳеңЁзҡ„еӣ°еўғзҡ„иҮӘи§үдҪ“йӘҢдёҺзӘҒеӣҙпјҢиЎЁзҺ°дәҶдәәзҡ„з”ҹеӯҳзҹӣзӣҫдёҺеҝғзҗҶеӣ°жғ‘пјҡз”ҹдёҺжӯ»пјҢзҲұдёҺжҒЁгҖҒеёҢжңӣдёҺз»қжңӣгҖҒеӯҳеңЁдёҺиҷҡж— зҡ„зј з»•дёҺжҢЈжүҺгҖӮгҖҠйҮҺиҚүгҖӢд№ҹе‘ҲзҺ°еҮәдё»йўҳзҡ„дё°еҜҢжҖ§е’ҢдёҚзЎ®е®ҡжҖ§пјҢжҳҜйІҒиҝ…жғ…з»ӘгҖҒжғ…ж„ҹгҖҒжҖ§ж јз”ҡиҮіж•ҙдёӘеҶ…еҝғдё–з•Ңеҗ„дёӘдҫ§йқўзҡ„еҸҚжҳ пјҢе®ғжҳҜйІҒиҝ…д»ҺеҗҜи’ҷзҡ„ж–ҮеҢ–жү№еҲӨиҖ…еҗ‘еҗҜи’ҷеҗҺзҡ„жҲҳж–—иҖ…иҪ¬жҠҳиҝҮжёЎйҳ¶ж®өзҡ„еҝғзҒөеҸІгҖӮ

дә”гҖҒ еј•з”іи®Ёи®ә

йІҒиҝ…гҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„еҲӣдҪңдҪңдёәиҮӘе·ұзҡ„иЁҖиҜӯе®һи·өпјҢе…¶иЁҖиҜӯиЎҢдёәжң¬иә«иҺ«дёҚдёҺеҪјж—¶зҡ„зү©зҗҶзҺҜеўғпјҢз”ҹзҗҶзү№зӮ№пјҢеҝғзҗҶзү№зӮ№жңүе…ігҖӮеҜ№дәҺдҪңдёәйІҒиҝ…иЁҖиҜӯжҙ»еҠЁзҡ„е·Ҙе…·жҲ–иҪҪдҪ“еҚіж–Үжң¬иҖҢиЁҖпјҢйІҒиҝ…зӢ¬зү№зҡ„пјҢж¶өзӣ–дәҶеҪјж—¶зҡ„зү©зҗҶгҖҒз”ҹзҗҶгҖҒеҝғзҗҶзӯүеӣ зҙ зҡ„иЁҖиҜӯиЎҢдёәдёҺе…¶еҸ‘з”ҹдәҶеҝ…然зҡ„е…іиҒ”пјҢиҝҷз§Қе…іиҒ”еҪўжҲҗдәҶгҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„жҠҖжңҜпјҢеҪўејҸжҲ–еҪўиұЎгҖӮжҲ‘дё»иҰҒд»Һд»ҘдёӢеҮ дёӘж–№йқўиҝӣиЎҢеҲҶжһҗпјҡ

1. д»Ҙж„ҹи§үжҠөеҫЎйҒ—еҝҳпјҢд»Ҙи®°еҝҶзЎ®з«Ӣж—¶й—ҙзҡ„еӯҳеңЁ

йІҒиҝ…еңЁгҖҠйҮҺиҚүгҖӢдёӯжҢҒжңүзҡ„иЁҖиҜӯеҝғзҗҶдёҺжҷ®ж°ҸжүҖиҜҙзӣёдјјдҪҶеҸҲжүҖи¶…и¶ҠгҖӮйІҒиҝ…з”Ёж„ҹи§үжҠөеҫЎйҒ—еҝҳпјҢ

д»ҘиҝҪеҝҶпјҢи®°еҝҶзЎ®з«ӢеӯҳеңЁпјҢжӣҙеӨҡзҡ„дёҚжҳҜеҒ¶еҗҲпјҢиҖҢжҳҜеҒ¶з„¶дёӯзҡ„еҝ…然гҖӮиҝҷз§ҚвҖңж„ҹи§үвҖқеңЁиҜӯиЁҖеҪўејҸдёҠдҪ“зҺ°дёәе…·дҪ“еҸҜж„ҹзҡ„ж„ҹеҝөйӣҶеҗҲеңЁдёҖеӨ„пјҢдҪҝйҮҺиҚүжҲҗдёәдәҶдёҖдёӘеәһеӨ§зҡ„йҡҗе–»зҡ„дё–з•ҢгҖӮиҜ—ж„ҸеҸ–д»ЈдәҶжҺЁзҗҶе’ҢжҠҪиұЎпјҢжғ…еўғеҸ–д»ЈдәҶжҖқз»ҙзҡ„жөҒеҠЁгҖӮиҝҷз§ҚеёҰжңүдёӘдәәдҪ“йӘҢзҡ„иҜӯиЁҖжҳҜйІҒиҝ…иЁҖиҜӯиЎҢдёәзҡ„еӣәеҢ–пјҢжӯЈжҳҜиЁҖиҜӯзҡ„зӢ¬зү№жҖ§йҖ жҲҗдәҶиҜӯиЁҖзҡ„зӢ¬зү№жҖ§гҖӮ

йІҒиҝ…еңЁгҖҠйҮҺиҚүгҖӢдёӯеӨ§йҮҸиҝҗз”ЁдәҶжўҰеўғиҝҷдёҖиҜӯиЁҖеҪўејҸпјҢеҰӮгҖҠеӨұжҺүзҡ„еҘҪең°зӢұгҖӢпјҢгҖҠжӯ»зҒ«гҖӢпјҢгҖҠеў“зўЈж–ҮгҖӢпјҢгҖҠйў“иҙҘзәҝзҡ„йўӨеҠЁгҖӢпјҢгҖҠз«Ӣи®әгҖӢпјҢгҖҠжӯ»еҗҺгҖӢпјҢгҖҠзӢ—зҡ„й©іиҜҳгҖӢгҖӮжўҰеўғжң¬иә«е°ұжҳҜдёҖз§ҚиҝҪеҝҶпјҢйІҒиҝ…жӯЈжҳҜз”Ёи®°еҝҶеҸҠи®°еҝҶдёӯзҡ„ж„ҹи§үеҜ»жүҫеӯҳеңЁгҖӮжўҰдёӯзҡ„дё–з•Ңе…·жңүеҸҢйҮҚз»“жһ„пјҢдёҖйқўжҳҜдәәзү©пјҢдәӢзү©пјҢж—¶й—ҙжһ„жҲҗзҡ„зҺ°е®һдё–з•ҢеҚіеҸҷиҝ°иҖ…пјҲжўҰе№»иҖ…пјүжүҖеӨ„зҡ„зңҹе®һдё–з•ҢпјҢдёҖйқўжҳҜз”ұж—¶й—ҙеҸҠж—¶й—ҙйҮҢзҡ„дё»дҪ“з»ҸйӘҢпјҲи®°еҝҶпјүжүҖжһ„жҲҗзҡ„жғіиұЎдё–з•ҢгҖӮиҝҷдёҖзі»еҲ—жўҰзҡ„иҜӯиЁҖз¬ҰеҸ·е…·жңүжһҒеӨ§зҡ„жҢҮеј•жҖ§пјҢеңЁе…¶иЎЁйқўзҡ„еҚ•и°ғдёӯеҸ‘жҺҳдәҶжңҖдё°еҜҢзҡ„жғіиұЎз©әй—ҙпјҢдҪҝиұЎеҫҒе®Ңе…Ёе…ҚдәҺеғөеҢ–гҖӮ

2. д»ҘиҜӯиҜҚзҡ„дёӨжһҒеҜ№з«ӢеҪўжҲҗжӮ–и®әпјҢд»ҘиҜӯиҜҚзҡ„е№іиЎҢйҮҚеӨҚе»әз«ӢеӯҳеңЁ

гҖҠйҮҺиҚүгҖӢдёӯжңүдёҖдәӣеҜ№з«ӢжҖ§зҡ„иҜҚиҜӯпјҡеҰӮвҖңз©әиҷҡе’Ңе……е®һвҖқпјҢвҖңжІүй»ҳе’ҢејҖеҸЈвҖқпјҢвҖңз”ҹй•ҝе’ҢжңҪи…җвҖқпјҢвҖңз”ҹе’Ңжӯ»вҖқпјҢвҖңжҳҺе’Ңжҡ—вҖқпјҢвҖңиҝҮеҺ»е’ҢжңӘжқҘвҖқпјҢвҖңеёҢжңӣе’ҢеӨұжңӣвҖқгҖӮиҝҷдәӣйғҪиў«зҪ®дәҺдә’зӣёдҪңз”ЁпјҢдә’зӣёиЎҘе……е’ҢеҜ№з…§зҡ„ж°ёжҒ’зҡ„зҺҜй“ҫйҮҢпјҢиҝҷжҳҜйІҒиҝ…зҹӣзӣҫзҡ„йҖ»иҫ‘гҖӮд»–зҡ„еӨҡз§ҚеҶІзӘҒзқҖзҡ„дёӨжһҒеҪўжҲҗдәҶдёҖдёӘдёҚеҸҜиғҪйҖ»иҫ‘ең°и§ЈеҶіжӮ–и®әзҡ„жј©ж¶ЎгҖӮиҝҷжҳҜеёҢжңӣдёҺеӨұжңӣд№Ӣй—ҙзҡ„дёҖз§ҚеҝғзҗҶз»қеўғпјҢйҡҗе–»ең°еҸҚжҳ еҮәйІҒиҝ…еңЁд»–з”ҹе‘Ҫзҡ„йӮЈдёҖе…ій”®ж—¶еҲ»зҡ„еҶ…еҝғжғ…з»ӘгҖӮ

гҖҠйҮҺиҚүгҖӢдёӯеҗҢж—¶иҝҳеӨ§йҮҸеӯҳеңЁзқҖиҜӯиҜҚзҡ„е№іиЎҢйҮҚеӨҚзҺ°иұЎгҖӮжңҖжҳҫи‘—зҡ„дҫӢзҡ„жҳҜз§ӢеӨңзҡ„йҰ–еҸҘпјҡвҖңеңЁжҲ‘зҡ„еҗҺеӣӯпјҢеҸҜд»ҘзңӢи§ҒеўҷеӨ–жңүдёӨж Әж ‘пјҢдёҖж ӘжҳҜжһЈж ‘пјҢиҝҳжңүдёҖж Әд№ҹжҳҜжһЈж ‘гҖӮвҖқиҝҷжҳҜдёҖеҸҘжһҒжҷ®йҖҡзҡ„еҶҷжҷҜиҜӯпјҢдҪҶжҳҜиҜӯиЁҖзҡ„йҮҚеӨҚеёҰжқҘдәҶж— йҷҗзҡ„еј еҠӣгҖӮе®ғжҳҜд№ жғҜжҖ§еҸҷиҝ°ж–№жі•зҡ„иғҢеҸӣпјҢдҪңиҖ…еңЁдҝ®иҫһеӯҰж–№йқўзҡ„еҲӣйҖ жҖ§иҜ•йӘҢз»ҷдәәдёҖз§ҚеҸҚ常规жҖқз»ҙзҡ„йҳ…иҜ»дҪ“йӘҢгҖӮйҮҚеӨҚдёҚжҳҜиЎЁйқўзҡ„еҸ еҠ пјҢиҖҢжҳҜзҘһйҹөзҡ„ж·ұеҢ–е’Ңи·ғиҝҒгҖӮйІҒиҝ…еҰӮжӯӨйҮҚеӨҚзҡ„еҸҷиҝ°дҪҝжһЈж ‘зҡ„еҪўиұЎжӣҙеҠ йІңжҳҺпјҢжӣҙе…·жңүеӯҳеңЁж„ҹпјҢд№ҹжөҒйңІеҮәдәҶдҪңиҖ…еҪ“ж—¶зҡ„еҜӮеҜһдёҺеӯӨз«Ӣж„ҹгҖӮеҸҜи§ҒпјҢйІҒиҝ…зҡ„иҜӯиЁҖжӣҙе…·еҪўејҸж„ҹпјҢд»ҺиҖҢдҪҝе®һиҙЁзҡ„еҶ…е®№жӣҙдёҚжҳ“иў«йҒ—еҝҳгҖӮ

3. з„Ұиҷ‘зҡ„жғ…з»ӘпјҢйӮғеҜҶзҡ„иЎЁиҫҫ

дәәеҜ№еӯҳеңЁзҡ„и®ӨиҜҶжҳҜдҫқйқ зӘҒеҰӮе…¶жқҘиҢ«з„¶еӨұжҺӘзҡ„вҖңеҺҹе§Ӣзҡ„з„Ұиҷ‘вҖқзҡ„жғ…з»ӘдҪ“йӘҢжқҘиҫҫеҲ°зҡ„гҖӮдёҚиҝҮпјҢиҝҷеҺҹе§Ӣзҡ„з„Ұиҷ‘еңЁеӯҳеңЁдёӯеӨ§еӨҡжҳҜиў«еҺӢеҲ¶зҡ„гҖӮеңЁдәәз”ҹзҡ„иӢҘе№Ізһ¬й—ҙпјҢз„Ұиҷ‘ж„ҹдјҡеӣ жҹҗз§ҚжңәзјҳеҸ—еҲ°йңҮеҠЁиҖҢд»ҺеҶ…еҝғж·ұеӨ„еҚҮиө·е’Ң蔓延гҖӮйІҒиҝ…зҡ„иЁҖиҜӯиЎҢдёәжӯЈжҳҜиҝҷз§Қз„Ұиҷ‘жғ…з»Әзҡ„дҪ“зҺ°гҖӮйІҒиҝ…еңЁз„Ұиҷ‘дёӯ并жңӘжІүжІҰе’ҢйҖғйҒҝпјҢиҖҢжҳҜйҮҮз”ЁдәҶйӮғеҜҶзҡ„иҜӯиЁҖиЎЁиҫҫж–№ејҸгҖӮ

йІҒиҝ…зҡ„жғҜеёёиҜӯиЁҖйЈҺж јжҳҜеҶ·еі»е№ІзҳҰзҡ„пјҢдҪҶеңЁйҮҺиҚүдёӯеҚҙиЎЁзҺ°йқһеёёдё°и…ҙпјҢйҘұж»Ўз”ҡиҮіз№ҒзјӣпјҢз»ҷдәәдёҖз§Қй«ҳеәҰзҡ„йӮғеҜҶж„ҹгҖӮиҝҷз§ҚйӮғеҜҶзҡ„иҜӯиЁҖйЈҺиІҢжҳҜдҪңиҖ…иЁҖиҜӯеҝғзҗҶзҡ„дҪ“зҺ°пјҢеҝғзҗҶзҡ„йӮғеҜҶйғҒз»“дҪҝиҜӯиЁҖзҡ„з»„еҗҲе’ҢиҒҡеҗҲй«ҳйҖҹең°иҝӣиЎҢе’ҢжҜ«ж— йҒ®жҺ©ең°е‘ҲзҺ°гҖӮ

зҜҮдёү:гҖҠйІҒиҝ…гҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„иҜӯиЁҖиүәжңҜгҖӢ

йІҒиҝ…гҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„иҜӯиЁҖиүәжңҜйІҒиҝ…йҮҺиҚү,еҘҪиҜҚеҘҪеҸҘгҖӮ

ж‘ҳиҰҒпјҡйІҒиҝ…дҪңе“ҒжҖқжғіж·ұеҲ»пјҢиҜӯиЁҖзҠҖеҲ©иҖҢдёҚд№ҸиҜҷи°җпјҢеҜҢдәҺжөӘжј«ж°”жҒҜгҖӮж—¶д»ЈйҖ е°ұдәҶйІҒиҝ…пјҢйІҒиҝ…д№ҹд»Ҙд»–зӢ¬зү№зҡ„йЈҺж јеҲ»з”»дәҶж—¶д»ЈгҖӮгҖҠйҮҺиҚүгҖӢеұ•зҺ°дәҶйІҒиҝ…зҡ„з”ҹе‘Ҫеј еҠӣе’Ңдәәж јйӯ…еҠӣпјҢжҳҜдёӯеӣҪж–ҮеӯҰеҸІдёҠзҡ„дёҖжңөеҘҮи‘©гҖӮиҝҷжҳҜдёҖйғЁиҜһз”ҹдәҺзү№ж®Ҡж—¶д»Јзҡ„дҪңе“ҒпјҢж— и®әд»Һж–ҮдҪ“дёҠиҝҳжҳҜд»ҺеҶ…е®№дёҠпјҢе®ғйғҪжүҝиҪҪдәҶзү№ж®Ҡзҡ„гҖҒдёҚеҸҜзЈЁзҒӯзҡ„ж„Ҹд№үгҖӮжң¬ж–Үж„ҸеңЁз ”иҜ»гҖҠйҮҺиҚүгҖӢпјҢз©ҝи¶Ҡж—¶з©әдёҺйІҒиҝ…еҜ№иҜқпјҢдёҺйІҒиҝ…жүҖеңЁзҡ„ж—¶д»ЈеҜ№иҜқпјҢжҺўз©¶гҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„иҜӯиЁҖиүәжңҜгҖӮ е…ій”®иҜҚпјҡйІҒиҝ…гҖҠйҮҺиҚүгҖӢж·ұеҲ»жҖқжғі иҜӯиЁҖиүәжңҜ

еј•иЁҖ

гҖҠйҮҺиҚүгҖӢжҳҜйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹзҡ„д»ЈиЎЁдҪңпјҢжҳҜдёҖйғЁдјҹеӨ§зҡ„зҷҪиҜқж–Үи‘—дҪңпјҢдәҢеҚҒдёүзҜҮж•Јж–ҮиҜ—дёӯжҜҸдёҖзҜҮйғҪжңүйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹж·ұеҲ»зҡ„жҖқжғіеңЁйҮҢйқўпјҢиҖҢиҝҷдәӣж·ұеҲ»зҡ„жҖқжғіжҳҜйҖҡиҝҮзӢ¬зү№зҡ„иҜӯиЁҖжүҖиЎЁзҺ°еҮәжқҘзҡ„пјҢеҸҜд»ҘиҜҙйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹзҡ„иҜӯиЁҖиүәжңҜе’Ңд»–зҡ„ж·ұеҲ»жҖқжғіжҳҜеҲҶдёҚејҖзҡ„пјҢиҝҷжҳҜгҖҠйҮҺиҚүгҖӢз ”з©¶иҖ…们зҡ„е…ұиҜҶгҖӮиӢҘиҰҒиҜ»жҮӮгҖҠйҮҺиҚүгҖӢдёӯзҡ„жҖқжғіпјҢйҰ–е…ҲиҰҒжҺўз©¶гҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„иҜӯиЁҖиүәжңҜгҖӮ

дёҖ

йҮҺиҚүжҳҜе…·жңүж·ұеҲ»жҖқжғізҡ„ж•Јж–ҮиҜ—гҖӮ

еӣҪ家зҡ„иЎ°ејұпјҢеӨ–ж—Ҹзҡ„ж¬әеҮҢе’ҢиҮӘиә«зҡ„з—ӣиӢҰйҒӯйҒҮзӯүз§Қз§ҚеҺҹеӣ дҪҝйІҒиҝ…дёҖзӣҙеңЁиҝҪжұӮе’ҢжҺўзҙўж•‘дәЎеӣҫеӯҳзҡ„йҒ“и·ҜпјҢд»–жҖҖзқҖдёҖз§ҚеҠӘеҠӣдҪҶ并дёҚиӢӣжұӮз»“жһңзҡ„зІҫзҘһеҜ»жұӮеҜ№зҺ°е®һзӨҫдјҡзҡ„е®ЎзҫҺгҖӮиҝҷжҳҜгҖҠйҮҺиҚүгҖӢж·ұеҲ»жҖқжғізҡ„ж №жәҗгҖӮжҳҜйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹжүҖеӨ„зҡ„ж—¶д»Јж—¶д»ЈеҶіе®ҡдәҶд»–иҰҒдҪңдёәдёҖдёӘж–—еЈ«пјҢдёҚж–ӯзҡ„иҮӘжҲ‘жҠ—дәүпјҢе®һзҺ°иҮӘиә«зҡ„д»·еҖјгҖӮгҖҠйҮҺиҚүгҖӢеҜ№вҖңйҹ§жҖ§жҲҳж–—вҖқгҖҒвҖңеҸҚжҠ—з»қжңӣвҖқеҸҠвҖңеӨҚд»Үе“ІеӯҰвҖқзӯүзҡ„жҸҸж‘№пјҢж—ўжҳҜйІҒиҝ…вҖңдёӘдәәзІҫзҘһзҡ„ејҖжҺҳе’ҢжҳҫзҺ°вҖқпјҢд№ҹжҳҜе…·жңүж·ұеҲ»зҺ°е®һж„ҹзҡ„з”ҹе‘ҪдҪ“йӘҢе’Ңз”ҹе‘Ҫж„ҹжӮҹгҖӮ[1]пјҲp50-55пјүеңЁз¬”иҖ…зңӢжқҘпјҢжҳҜдёҖдёӘдёӘзңӢдјјеҲҶж•Јзҡ„жҖқжғізўҺзүҮжһ„жҲҗдәҶгҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„зҒөйӯӮпјҢиҝҷдәӣзҜҮзӣ®зңӢдјјеҲҶж•ЈпјҢе®һеҲҷдёҚ然пјҢеӣ дёәйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹзҡ„е‘җе–ҠпјҢеҘӢж–—пјҢж–—дәүпјҢжҠ—дәүпјҢеҜ№иҮӘжҲ‘д»·еҖјзҡ„иҝҪй—®пјҢеҜ№зӨҫдјҡзҡ„иҝҪй—®пјҢеҜ№е®¶еӣҪеӨ©дёӢзҡ„ж·ұеҲ»жҖқиҖғпјҢд»Һе§ӢиҮіз»ҲпјҢдёҖд»ҘиҙҜд№ӢгҖӮжһ—иҜӯе ӮиҜҙйІҒиҝ…вҖңдёҺе…¶з§°ж–ҮдәәпјҢж— еҰӮеҸ·дёәжҲҳеЈ«пјҢжҲҳеЈ«иҖ…дҪ•? йЎ¶зӣ”жҠ«з”ІпјҢжҢҒзҹӣжҠҠзӣҫдәӨй”Ӣд»Ҙдёәд№җпјҢдёҚдәӨй”ӢеҲҷдёҚд№җпјҢдёҚжҠ«з”ІеҲҷдёҚд№җпјҢеҚідҪҝж— й”ӢеҸҜдәӨпјҢжӢҫдёҖзҹіеӯҗжҠ•зӢ—пјҢеҒ¶дёӯпјҢдәҰеҝ«з„¶дәҺиғёвҖқеә”иҜҘеҸҜз®—жҳҜйІҒиҝ…еј жү¬дёӘжҖ§гҖҒйЎҪејәж–—дәүзҡ„вҖңдёҖеүҜжҙ»еҪўвҖқдәҶгҖӮ[2]пјҲp16пјүеҰӮжһңж·ЎеҺ»зҒ«зәўзҡ„ж—¶д»ЈиғҢжҷҜпјҢз«ҷеңЁд»ҠеӨ©зңӢйІҒиҝ…пјҢд»–зҡ„зІҫзҘһдҫқ然具жңүзҺ°е®һж„Ҹд№үпјҢе°ұеғҸжҲ‘们зҡ„еӣҪжӯҢдёҖж ·пјҢж— и®әд»–еҺҶз»ҸдәҶеӨҡе°‘жІ§жЎ‘пјҢд»–зҡ„зҒөйӯӮдҫқ然еӯҳеңЁе№¶дё”еңЁд»ҠеӨ©зҡ„зӨҫдјҡз”ҹжҙ»дёӯдҪ“зҺ°еҮәжқҘгҖӮйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹдёҖз”ҹйғҪеңЁжҠ—дәүпјҢйғҪеңЁиҝҪжұӮпјҢжҠ—дәүй»‘жҡ—пјҢиҝҪжұӮзңҹзҗҶгҖӮд»–жҠҠд»–зҡ„ж„ҹеҸ—пјҢд»–зҡ„жғ…ж„ҹпјҢд»–зҡ„жҠ—дәүпјҢд»–зҡ„е…іжҖҖ

йғҪйҖҡиҝҮдёҖз§Қе®Ңе…ЁдёҚеҗҢдәҺеүҚдәәзҡ„иҜӯиЁҖеҪўжҖҒиЎЁиҫҫеҮәжқҘгҖӮиҝҷд№ҹе°ұеҶіе®ҡдәҶгҖҠйҮҺиҚүгҖӢиҝҷйғЁдҪңе“ҒжҳҜжңҖиғҪиЎЁзҺ°йІҒиҝ…е…Ҳз”ҹзІҫзҘһдё–з•Ңзҡ„дҪңе“ҒгҖӮжұӘжҷ–и®ӨдёәпјҡвҖңйІҒиҝ…жӯЈжҳҜеңЁдәәз”ҹзҡ„жҢЈжүҺгҖҒеҘӢж–—гҖҒеӣ°жү°гҖҒжӯ»дәЎзҡ„еЁҒиғҒгҖҒжӮІеү§жҖ§зҠ¶жҖҒдёӯдҪ“дјҡеҲ°дәҶз”ҹе‘Ҫзҡ„еӯҳеңЁе’Ңж„Ҹд№үпјҢж·ұжІүең°жҠҠжҸЎдәҶвҖҳжӯӨеңЁвҖҷгҖӮвҖқ[3]пјҲp104пјү

иҜ—жҳҜдёҖз§ҚеҫҲйҖӮеҗҲеҪўиұЎжҖқз»ҙзҡ„ж–ҮдҪ“пјҢиҜ—еҢ–зҡ„иҜӯиЁҖиЎЁиҫҫдәҶдёӘдҪ“зӢ¬жңүзҡ„жғ…ж„ҹе’Ңж„ҹжӮҹпјҢиҝҷз§ҚиЎЁиҫҫжҳҜеҗ«и“„зҡ„иҖҢдёҚжҳҜзӣҙзҷҪзҡ„гҖӮиҜ—зҡ„жң¬ж„Ҹ并дёҚеңЁдәҺиҜҙж•ҷпјҢжүҖд»ҘиҜ—дёҚз”ЁеӨӘжё…жҘҡжҳҺзҷҪпјҢжүҖд»ҘиҜ—зҡ„е®ЎзҫҺиҰҒжұӮд№ӢдёҖдҫҝжҳҜжңҰиғ§пјҢжҢҮеҮәеҜ№иұЎж— ејӮжҳҜжҠҠиҜ—зҡ„д№җи¶ЈеӣӣеҺ»е…¶дёүпјҢеҰӮжһңзңҹзҡ„жҠҠиҜ—зҡ„еҜ№иұЎжҢҮеҮәжқҘпјҢиҜҙжҳҺзҷҪпјҢйӮЈд№ҲиҜ—зҡ„еӣӣеҲҶд№Ӣдёүзҡ„д№җи¶ЈдҫҝдёўжҺүдәҶгҖӮиҖҢгҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„еҲӣдҪңж— з–‘жҳҜжҡ—еҗҲдәҶиҝҷз§ҚжҖқжғіпјҢжүҖд»ҘиҜ—иҝҷж ·зҡ„дҪ“иЈҒд№ҹжҲҗе°ұдәҶгҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„жҖқжғіе®ЎзҫҺгҖӮжңүдәәиҜҙгҖҠйҮҺиҚүгҖӢиҝҷж ·зҡ„иҜ—иҜ»иө·жқҘеҫҲжҷҰ涩йҡҫжҮӮпјҢиҝҷжҳҜеӣ дёәйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹиҜӯиЁҖе’ҢжҖқжғізҡ„зӢ¬зү№жҖ§пјҢиҖҢиҝҷз§ҚзӢ¬зү№жҖ§йңҖиҰҒз”ЁеҝғеҺ»ж„ҹжӮҹгҖӮиҝҷжүҚжҳҜиҜ—зңҹжӯЈзҡ„зҫҺжүҖеңЁпјҢд№ҹжҳҜйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹгҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„зҫҺжүҖеңЁгҖӮйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹзҡ„ж–ҮеӯҰиҜӯиЁҖе…·жңүеЎ‘йҖ ж„ҸиұЎзҡ„зӢ¬зү№зҫҺж„ҹпјҢиҖҢжӯЈжҳҜиҝҷдәӣж„ҸиұЎйҒ“еҮәдәҶдҪңе“Ғзҡ„еҠЁжңәпјҢвҖңгҖҠйҮҺиҚүвҖўйўҳиҫһгҖӢдёӯе·Із»Ҹз”ЁдёҖзі»еҲ—зӣёеҜ№зҡ„ж„ҸиұЎе’ҢжҰӮеҝөжҖ»з»“дәҶиҝҷйғЁдҪңе“Ғзҡ„дё»еҜјжҖ§еҠЁжңәпјҡз©әиҷҡе’Ңе……е®һпјҢжІүй»ҳе’ҢејҖеҸЈпјҢи…җжңҪдёҺз”ҹеӯҳпјҢжӯ»дёҺз”ҹпјҢжҡ—дёҺжҳҺпјҢиҝҮеҺ»дёҺжңӘжқҘпјҢз»қжңӣдёҺеёҢжңӣгҖӮиҝҷдәӣеҠЁжңәеңЁдә’зӣёеҜ№з«Ӣзҡ„еҫӘзҺҜдёӯдёҚеҒңең°зӣёдә’дҪңз”Ёпјҡи…җжңҪеҜјиҮҙдәҶз”ҹеӯҳпјҢдҪҶз”ҹеӯҳеҸҲйҖ жҲҗдәҶи…җжңҪпјӣжӯ»иҜҒе®һдәҶз”ҹпјҢдҪҶз”ҹеҸҲжҢҮеҗ‘жӯ»пјӣе……е®һеұҲжңҚдәҺз©әиҷҡпјҢдҪҶз©әиҷҡеҸҲиғҪеҸҳдёәе……е®һгҖӮиҝҷдҫҝжҳҜйІҒиҝ…зҡ„еҜ№з«ӢйҖ»иҫ‘пјҡзҲұдёҺжҶҺпјҢеҸӢдёҺд»ҮпјҢж¬ўе–ңдёҺз—ӣиӢҰпјҢеҗёеҸ–дёҺеҲ йҷӨпјҢйқҷз©ҶдёҺеӨ§з¬‘гҖӮйІҒиҝ…зҡ„иҝҷдәӣзӣёдә’еҶІзӘҒзҡ„ж„ҹжғ…зҡ„дёӨжһҒеҜ№з«Ӣе»әз«Ӣиө·жІЎжңүйҖ»иҫ‘з»“и®әзҡ„жӮ–и®әжј©ж¶ЎгҖӮиҝҷжҳҜз»қжңӣдёҺеёҢжңӣд№Ӣй—ҙзҡ„еҝғзҗҶеӣ°еўғпјҢе®ғйҡҗе–»ејҸең°еҸҚжҳ дәҶйІҒиҝ…еңЁд»–зҺ°иұЎеӯҰиҝҳеҺҹд№ӢеҗҺеҜ№еӯҳеңЁзҡ„еҹәжң¬зҗҶи§ЈвҖқгҖӮ[4]пјҲp168пјү

йІҒиҝ…е…Ҳз”ҹеңЁгҖҠйҮҺиҚүгҖӢдёӯж—ўиЎЁзҺ°иҮӘе·ұеҸҲйҡҗи—ҸиҮӘе·ұгҖӮиҝҷжҳҜд»–жңҖе–ңзҲұзҡ„дҪңе“ҒпјҢйІҒиҝ…еҜ№иҮӘе·ұзҡ„дҪңе“ҒеҫҲе°‘жңүиҝҷд№Ҳй«ҳзҡ„иҜ„д»·гҖӮгҖҠйҮҺиҚүгҖӢжҳҜз”Ёж„ҸиұЎиұЎеҫҒзҡ„жүӢжі•еҲӣдҪңзҡ„пјҢе…·жңүиҜ—зҡ„жңҰиғ§з”ҡиҮіжҷҰ涩гҖӮжҷҰ涩еҲ°дәҶи§ЈиҜ»гҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„дәәеҜ№йҮҺиҚүзҡ„и§ӮзӮ№йғҪдј—иҜҙзә·зәӯпјҢжңүдәәиҜҙгҖҠйҮҺиҚүгҖӢиЎЁзҺ°дәҶйІҒиҝ…зҡ„жҺўзҙўгҖҒж–—дәүзІҫзҘһпјҢжңүдәәиҜҙгҖҠйҮҺиҚүгҖӢжҳҜеҜ№е°Ғе»әзіҹзІ•ж–ҮеҢ–е’Ңйә»жңЁзҡ„еӣҪж°‘жҖ§зҡ„жү№еҲӨпјҢиҝҳжңүзҡ„дәәз”ҡиҮіи§үеҫ—гҖҠйҮҺиҚүгҖӢиЎЁзҺ°дәҶйІҒиҝ…зҡ„дәәз”ҹе“ІеӯҰпјҢз”ҡиҮіжңүзҡ„дәәи®ӨдёәиҝҷжҳҜйІҒиҝ…дёҺи®ёе№ҝе№іжҒӢзҲұзҡ„и§ҒиҜҒгҖӮжңүдәәиҜҙгҖҠз§ӢеӨңгҖӢйҮҢзҡ„дёӨжЈөжһЈж ‘еҲҶеҲ«иұЎеҫҒдәҶйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹе’Ңи®ёе№ҝе№іпјҢд№ҹжңүзҡ„дәәиҜҙеҸҰдёҖйў—жһЈж ‘иұЎеҫҒжңұе®үгҖӮгҖҠеҪұзҡ„е‘ҠеҲ«гҖӢйҮҢеҪұеҗ‘еҪўе‘ҠеҲ«зҡ„иҜқдёӯзҡ„еҪўжңүдәәи®ӨдёәжҳҜжңұе®үпјҢжңүдәәи®ӨдёәжҳҜи®ёе№ҝе№ігҖӮдәҢеҚҒдёүзҜҮдҪңе“ҒдёӯиЎЁиҫҫзҡ„дё»йўҳдёҚеҗҢпјҢдҪҶдҪ“иЈҒзӣёеҗҢпјҢжүҖд»ҘеңЁз ”究гҖҠйҮҺиҚүгҖӢж—¶дёҚиғҪдёҖжҰӮиҖҢи®әгҖӮйҮҺиҚүзҡ„жҜҸдёҖзҜҮйғҪдҪ“зҺ°дәҶдҪңиҖ…зү№е®ҡзҡ„дҪ“йӘҢе’Ңжғ…ж„ҹпјҢж”ҝжІ»зҡ„пјҢзӨҫдјҡзҡ„пјҢеҢ…жӢ¬зҲұжғ…зҡ„йғҪжңүгҖӮ

дәҢ

гҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„иҜӯиЁҖзү№иүІгҖӮ

гҖҠйҮҺиҚүгҖӢдёӯеӨ§йҮҸдҪҝз”ЁдәҶзҷҪжҸҸжүӢжі•гҖӮиҝҷж ·зҡ„жүӢжі•е…·жңүеҮқз»ғдј зҘһзҡ„ж•ҲжһңгҖӮгҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„иҜӯиЁҖеҫҖеҫҖдёәж•°дёҚеӨҡзҡ„еҮ 笔е°ұиғҪиғҪеұ•зҺ°еҮәдёҖе№…дё°еҜҢе®Ңж•ҙзҡ„з”»йқўпјҢиҝҷдёҺйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹзҡ„ж–ҮеӯҰеә•и•ҙе’Ңдё°еҜҢзҡ„з”ҹжҙ»йҳ…еҺҶжҳҜеҲҶдёҚејҖзҡ„гҖӮ

дәҺжҳҜеҸӘеү©дёӢе№ҝжј зҡ„ж—·йҮҺпјҢиҖҢ他们дҝ©еңЁе…¶й—ҙиЈёзқҖе…Ёиә«пјҢ

жҚҸзқҖеҲ©еҲғпјҢе№ІжһҜең°з«ӢзқҖпјӣд»Ҙжӯ»дәәдјјзҡ„зңје…үпјҢйүҙиөҸиҝҷи·Ҝдәәзҡ„е№ІжһҜвҖһвҖһ

вҖ”вҖ”гҖҠеӨҚд»ҮгҖӢ[5]пјҲp177пјү

еҘ№иөӨиә«йңІдҪ“ең°пјҢзҹіеғҸдјјзҡ„з«ҷеңЁиҚ’йҮҺзҡ„дёӯеӨ®пјҢвҖһвҖһ еҘ№

дәҺжҳҜдёҫдёӨжүӢе°ҪйҮҸеҗ‘еӨ©пјҢеҸЈе”Үй—ҙжјҸеҮәдәәдёҺе…Ҫзҡ„пјҢйқһдәәй—ҙжүҖжңүпјҢ

жүҖд»Ҙж— иҜҚзҡ„иЁҖиҜӯгҖӮеҪ“еҘ№иҜҙеҮәж— иҜҚзҡ„иЁҖиҜӯж—¶пјҢеҘ№йӮЈдјҹеӨ§еҰӮзҹіеғҸпјҢ

然иҖҢе·Із»ҸиҚ’еәҹзҡ„пјҢйў“иҙҘзҡ„иә«иәҜзҡ„е…ЁйқўйғҪйўӨеҠЁдәҶгҖӮ

вҖ”вҖ”гҖҠйў“иҙҘзәҝзҡ„йўӨеҠЁгҖӢ[5]пјҲp210-211пјү

дёҖйқҷдёҖеҠЁзҡ„дёӨе№…з”»йқўпјҢе°ұеғҸдёӨе°ҠеӨ§ж°”зЈ…зӨҙзҡ„йӣ•еғҸпјҢеҜ№йә»жңЁзҡ„дәә们пјҢиҝӣиЎҢи®ҪеҲәе’Ңжү№еҲӨгҖӮвҖңеҮЎжҳҜж„ҡејұзҡ„еӣҪж°‘пјҢеҚідҪҝдҪ“ж јеҰӮдҪ•еҒҘе…ЁпјҢеҰӮдҪ•иҢҒеЈ®пјҢд№ҹеҸӘиғҪеҒҡжҜ«ж— ж„Ҹд№үзҡ„зӨәдј—зҡ„жқҗж–ҷе’ҢзңӢе®ўпјҢз—…жӯ»еӨҡе°‘жҳҜдёҚеҝ…д»ҘдёәдёҚе№ёзҡ„вҖқгҖӮ[6]пјҲp439пјү

еҸҲеҰӮпјҡгҖҠжӯ»еҗҺгҖӢ[5]пјҲp215пјүдёӯпјҢжҲ‘еҗ¬еҲ°зҡ„е‘Ёеӣҙдәә们зҡ„и®®и®әгҖӮ

вҖңжӯ»дәҶпјҹвҖһвҖһвҖқ

вҖңе—ЎгҖӮвҖ”вҖ”иҝҷвҖһвҖһвҖқ

вҖңе“јпјҒвҖһвҖһвҖқ

вҖң啧гҖӮвҖһвҖһе”үпјҒвҖһвҖһвҖқ

иҷҪ然еҸӘжңүдёғдёӘеӯ—пјҢиҖҢдё”иҝҳйғҪжҳҜжӢҹеЈ°иҜҚпјҢжІЎжңүд»Җд№Ҳе®һиҙЁжҖ§зҡ„еҶ…е®№гҖӮдҪҶзңӢ客们йә»жңЁзҡ„зҘһжҖҒеҚҙиў«е……еҲҶзҡ„еұ•зҺ°еҮәжқҘпјҢиҝҷеңәйқўеҸҜд»ҘеҫҲйІңжҳҺзҡ„е‘ҲзҺ°еңЁзңјеүҚпјҢжңүдёҖз§ҚиЁҖжңүе°ҪиҖҢж„Ҹж— з©·зҡ„ж„ҹи§үгҖӮ

еҸҲеҰӮпјҡ

йӣӘйҮҺдёӯжңүиЎҖзәўзҡ„е®қзҸ еұұиҢ¶пјҢзҷҪдёӯйҡҗйқ’зҡ„еҚ•з“Јжў…иҠұпјҢ

ж·ұй»„зҡ„зЈ¬еҸЈзҡ„и…Ҡжў…иҠұпјӣйӣӘдёӢйқўиҝҳжңүеҶ·з»ҝзҡ„жқӮиҚүгҖӮиғЎиқ¶зЎ®д№Һ

жІЎжңүпјӣиңңиңӮжҳҜеҗҰжқҘйҮҮеұұиҢ¶иҠұе’Ңжў…иҠұзҡ„иңңпјҢжҲ‘еҸҜи®°дёҚзңҹеҲҮдәҶгҖӮ

дҪҶжҲ‘зҡ„зңјеүҚд»ҝдҪӣзңӢи§ҒеҶ¬иҠұејҖеңЁйӣӘйҮҺдёӯпјҢжңүи®ёеӨҡиңңиңӮ们еҝҷзўҢ

ең°йЈһзқҖпјҢд№ҹеҗ¬еҫ—他们嗡嗡ең°й—№зқҖгҖӮ

вҖ”вҖ”гҖҠйӣӘгҖӢ[5]пјҲp185пјү

дёҖеҠЁдёҖйқҷзҡ„жҸҸеҶҷпјҢеҶҚеҠ дёҠеЈ°йҹіе’ҢйўңиүІпјҢдјҡи®©иҜ»иҖ…иҝӣиЎҢж— йҷҗзҡ„йҒҗжғігҖӮ

дёңпјҢжҳҜеҮ ж ӘжқӮж ‘е’Ңз“Ұз ҫпјӣиҘҝпјҢжҳҜиҚ’еҮүз ҙиҙҘзҡ„дёӣ葬пјӣе…¶й—ҙ

жңүдёҖжқЎдјји·Ҝйқһи·Ҝзҡ„з—•иҝ№гҖӮдёҖй—ҙе°ҸеңҹеұӢеҗ‘иҝҷз—•иҝ№ејҖзқҖдёҖжүҮй—Ёпјӣ

й—Ёдҫ§жңүдёҖж®өжһҜж ‘ж №гҖӮ

вҖ”вҖ”гҖҠиҝҮе®ўгҖӢ[5]пјҲp193пјү

еҜ№гҖҠиҝҮе®ўгҖӢдёӯзҡ„еңәйқўжҸҸеҶҷпјҢеҸӘжңүеҮ еҸҘиҜқдҫҝдәӨд»ЈдәҶдёҖзүҮеҮ„еҮүзҡ„жҷҜиұЎгҖӮзҺ°е®һжҳҜеӣ°йҡҫзҡ„пјҢдҪҶжҳҜиҝҮ客并没жңүз•Ҹжғ§пјҢд№ҹжІЎжңүйҖҖзј©гҖӮ

гҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„иҜӯиЁҖпјҢеҹәжң¬дёҠйғҪдёҚжҳҜзӣҙзҷҪзҡ„иЎЁиҫҫпјҢй…Јз•…зҡ„е®Јжі„пјҢиҖҢжҳҜдәҺеҗ«и“„дёӯйҖҸйңІеҮәиҙЁжңҙпјҢи®©дәәжңүдёҖз§ҚвҖңж„ҸеңЁе…¶дёӯвҖқзҡ„ж„ҹи§үпјҢд»–зҡ„иҜӯиЁҖеҫҲиҙЁжңҙпјҢз»ҷдәәд»ҘеӨ©з„¶зҡ„пјҢдёҚеҠ дҝ®йҘ°зҡ„ж„ҹи§үгҖӮйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹеҜ№дәҺгҖҠз§ӢеӨңгҖӢзҡ„жҸҸеҶҷ并没жңүе°Ҫжғ…зҡ„е®Јжі„жҲ–зӣҙзҷҪпјҢд»–з”ЁеӨҡз»„еңәжҷҜжҠҠдәә们еёҰеҲ°дёҖдёӘжІүйғҒеҶ·йқҷзҡ„жғ…еўғдёӯеҺ»пјҢиҝҷдҪҝиҜ—ж–Үз»ҷдәәзҡ„ж„ҹи§үзІҫеҜҶпјҢеј•еҜјиҜ»иҖ…е……еҲҶе’ҖеҡјгҖӮд»–з”ЁжһЈж ‘иҝҷдёӘж„ҸиұЎиЎЁиҫҫеҮәдәҶеҪ“ж—¶дёӯеӣҪзӨҫдјҡзҡ„й»‘жҡ—е’Ңж°ҙж·ұзҒ«зғӯзҡ„зӨҫдјҡзҺ°е®һдёӢдәәж°‘зҡ„жҠ—дәүзІҫзҘһпјҢеқҡејәдёҚеұҲгҖӮд»–еҗҢжғ…вҖңе°ҸзІүзәўиҠұвҖқдјјзҡ„ејұе°ҸиҖ…зҡ„еӨ„еўғе’ҢжўҰжғіпјҢзҘӯеҘ йӮЈдәӣдёәйқ©е‘ҪиҖҢзүәзүІзҡ„йқ’е№ҙ们гҖӮдҪңиҖ…йҖҡиҝҮз»Ҷи…»зҡ„иҜӯиЁҖгҖҒеҪўиұЎиҖҢж·ұиҝңзҡ„ж„Ҹеўғз»ҷиҜ»иҖ…жҡ—зӨәдәҶдёҖеҲҮгҖӮгҖҠйў“иҙҘзәҝзҡ„йўӨеҠЁгҖӢдёӯеҗ«и“„зҡ„иҜӯеҸҘйІңжҳҺзҡ„еҲ»з”»еҮәжҜҚдәІеӯӨзӢ¬ж— е‘Ҡзҡ„жӮІдјӨдёҺж„ӨжҖ’пјҢдәҺжҳҜеҘ№дёҚеҫ—дёҚз—ӣдёӢеҶіеҝғзҰ»е®¶еҮәиө°гҖӮжҺҘдёӢжқҘжҳҜдёҖз§ҚеҸҳеҪўзҡ„еҲ»з”»пјҢеҶҷиҖҒеҘідәәвҖңйўӨеҠЁзҡ„иә«иәҜвҖқеңЁиҚ’йҮҺйҮҢвҖңе…ЁйқўйғҪйўӨеҠЁвҖқзҡ„жҒҗжҖ–жҷҜиұЎпјҡиҝҷйўӨеҠЁзӮ№зӮ№еҰӮйұјйіһпјҢжҜҸдёҖйіһйғҪиө·дјҸеҰӮжІёж°ҙеңЁзғҲзҒ«дёҠпјӣиҝҷжҳҺжҳҫжҳҜдёҖз§ҚеҸҳеҪўзҡ„иүәжңҜз”»йқўпјҢз”ҹжҙ»дёӯжҳҜдёҚдјҡжңүиҝҷж ·зҡ„еңәжҷҜзҡ„гҖӮдҪңиҖ…иҝҗз”ЁдәҶдёҖз§Қд»ҘеҸҚеёёзҡ„з”»йқўдҪңиұЎеҫҒзҡ„иЎЁзҺ°жүӢжі•пјҢеӨёеӨ§ең°иҜүиҜҙиҝҷж ·йўӨеҠЁи¶ҠжқҘи¶ҠејәзғҲпјҢиЎЁзҺ°дәҶиҖҒеҘідәәеҶ…еҝғзҡ„з—ӣиӢҰдёҺдёҚжңҚеңЁдёҚж–ӯеҠ еү§пјҢжңҖз»ҲеҲ°иҫҫеҙ©жәғпјҢз©ҝжўӯж”ҫжөӘдәҺеҮ„еҮүзҡ„иҚ’йҮҺгҖӮеңЁзІҫзҘһеұӮйқўдёҠпјҢеҘ№иҝҷжҳҜеҜ№еҝҳжҒ©иҙҹд№үзҡ„еҘіе„ҝзҡ„жҺ§иҜүе’ҢжҢҮиҙЈгҖӮиҝҷдёӘиұЎеҫҒжҖ§зҡ„з”»йқўпјҢж—ўжҳҜе°ҶиҖҒеҘідәәжҝҖзғҲзҡ„еҸҚжҠ—дёҺејәзғҲзҡ„жҺ§иҜүзҡ„зҠ¶жҖҒе…·еғҸеҢ–пјҢд№ҹжҳҜдҪңиҖ…жң¬дәәеҜ№з”ҹжҙ»зҡ„ејәзғҲж„ҹеҸ—зҡ„йІңжҳҺиЎЁиҫҫпјҢдҪңиҖ…жӣҫз»ҸдҫҝжңүиҝҮеӨҡж¬Ўз—ӣиӢҰзҡ„з»ҸеҺҶгҖӮиҝҷж ·зҡ„з”»йқўиҝҳжңүеҫҲеӨҡпјҢгҖҠеӨҚд»ҮгҖӢдёӯдёҖз”·дёҖеҘіжүӢжҢҒй’ўеҲҖпјҢеҜ№еіҷзҡ„еңәжҷҜпјҢгҖҠиҝҷж ·зҡ„жҲҳеЈ«гҖӢдёӯзҡ„вҖңж— зү©д№ӢйҳөвҖқгҖҠеӨұжҺүзҡ„еҘҪең°зӢұгҖӢдёӯең°зӢұзҡ„еңәжҷҜзӯүпјҢйҳ…иҜ»иҝҷдәӣзүҮж–ӯпјҢжҲ‘们дҫҝдјҡж·ұеҲ»дҪ“дјҡеҲ°йӮЈдёҖеӯ—дёҖеҸҘиҰҒиЎЁиҫҫзҡ„жҖқжғіж„ҹжғ…гҖӮиҜ—жӯҢиҜӯиЁҖзҡ„зҫҺпјҢ并дёҚжҳҜеҜ№иҮӘ然зҫҺзҡ„еҚ•зәҜең°и®ҙжӯҢе’Ңдёҙж‘№гҖӮйІҒиҝ…з”ЁзҫҺеҰҷзҡ„иҜӯиЁҖжҸҸз»ҳиҮӘ然画йқўпјҢжҳҜдёәдәҶеҗ«и“„ең°иЎЁиҫҫиҮӘе·ұеҶ…еҝғж·ұеӨ„еҜ№зҫҺзҡ„дәӢзү©зҡ„зҗҶи§Је’ҢиҝҪжұӮгҖӮйІҒиҝ…зҡ„дҪңе“ҒпјҢиҜӯиЁҖйЈҺж јжңҙе®һж— еҚҺпјҢжё…йӣ…зҙ ж·ЎпјҢеӨ©з„¶ж— йҘ°пјҢз»ҷдәәвҖңжё…ж°ҙеҮәиҠҷи“үпјҢеӨ©з„¶еҺ»йӣ•йҘ°вҖқзҡ„ж„ҹеҸ—гҖӮйІҒиҝ…жҠ’еҶҷдәҶеӨ§йҮҸиҙЁжңҙзҡ„еҜ№иҜқпјҢиҜқиҜӯдёӯй—ӘиҖҖзқҖе“ІзҗҶзҡ„е…үеҪ©гҖӮеҰӮгҖҠиҒӘжҳҺдәәе’ҢеӮ»еӯҗе’ҢеҘҙжүҚгҖӢдёӯйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹз”ЁжһҒдёәжңҙе®һиҖҢз®Җз»ғзҡ„иҜӯиЁҖпјҢеӢҫеӢ’дәҶдёҖдёӘдёҚи§үжӮҹзҡ„йІңжҳҺзҡ„еҘҙжүҚеҪўиұЎгҖӮиҝҷж®өеҜ№иҜқеңЁиҙЁжңҙзҡ„еӨ–иЎЁдёӢйҡҗи—ҸзқҖдҪңиҖ…жңәиӯҰиҖҢж·ұеҲ»зҡ„жҲҳж–—жҝҖжғ…гҖӮеҘҙжүҚжҳҜдёҖдёӘиў«еҺӢиҝ«зҡ„дёҚи§үжӮҹзҡ„еҪўиұЎпјҢд»–дёҚжҮӮеҫ—еҸҚжҠ—пјҢд№ҹжІЎжңүиғҶйҮҸеҸҚжҠ—пјҢйҷӨдәҶвҖңеҸ«иӢҰвҖқжІЎжңүдёҖдёҒзӮ№и§ЈеҶій—®йўҳзҡ„еҠһжі•пјҢз”ҡиҮіиҝһе…¶д»–зҡ„вҖңжғіжі•вҖқд№ҹжІЎжңүгҖӮ

вҖңиҝҷдёҚиЎҢпјҢдё»дәәиҰҒйӘӮзҡ„!вҖқ

вҖңдәәжқҘе‘ҖпјҒејәзӣ—еңЁжҜҒе’ұ们еұӢеӯҗдәҶпјҒвҖқ[5]пјҲp222пјү

иҝҷжҳҜдёҖдёӘе…·жңүд»ЈиЎЁжҖ§зҡ„еҘҙйҡ¶зҡ„еҳҙи„ёпјҒйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹеҜ№дәҺиҝҷж ·зҡ„еҪўиұЎиҝӣиЎҢдәҶжҜ«дёҚз•ҷжғ…зҡ„и®ҪеҲәе’ҢжҜ«ж— дҝқз•ҷзҡ„жү№еҲӨгҖӮиҝҷж—ўжҳҜеҜҢеҗ«иҜ—ж„Ҹзҡ„еҜ№иҜқпјҢд№ҹеҸҜд»ҘиҜҙе°ұжҳҜеҜ№иҜқеҪўејҸзҡ„иҜ—гҖӮ

йҖҡи§ӮгҖҠйҮҺиҚүгҖӢе…Ёд№ҰпјҢйҮҢйқўзұ»дјјдәҺжӮІеҮүд№Ӣзұ»зҡ„иҜҚеҮәзҺ°зҡ„ж—¶еҖҷеҫҲеӨҡпјҢиҝҷдәӣжІүйғҒж·ұеҲ»зҡ„иҜҚдј иҫҫеҮәдәҶдёҖз§ҚжӮІеҲҮпјҢдёҖз§ҚеҺӢжҠ‘пјҢдёҖз§ҚжІүйҮҚпјҢи®©дәәи§үеҫ—е–ҳдёҚиҝҮж°”жқҘгҖӮиҝҷдәӣиҜҚе…¶е®һиЎЁзҺ°зҡ„жҳҜйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹеҜ№еҪ“ж—¶дёӯеӣҪзӨҫдјҡй»‘жҡ—зҡ„ж„ӨжҒЁгҖҒжӮІз—ӣгҖҒдјӨеҝғпјҢиҖҢиҝҷдәӣиҜҚе°Ҷиҝҷз§Қжғ…з»Әж”ҫеӨ§зғҳжүҳеҲ°дәҶжһҒзӮ№гҖӮж— и®әжҳҜгҖҠеҪұзҡ„е‘ҠеҲ«гҖӢиҝҳжҳҜгҖҠжұӮд№һиҖ…гҖӢз”ҡиҮігҖҠеёҢжңӣгҖӢпјҢгҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„з”ЁиҜҚйғҪжңүжІүйғҒзҡ„еҪұеӯҗгҖӮжҚ®еҲқжӯҘз»ҹи®ЎеңЁгҖҠеёҢжңӣгҖӢдёӯпјҢ第дёҖж®өжңүвҖңеҜӮеҜһвҖқпјӣ

第дёүж®өвҖңйўӨжҠ–вҖқпјҢвҖңиӢҚзҷҪвҖқпјӣ第дә”ж®өдёӯвҖңиЎҖи…ҘвҖқпјҢвҖңжҜ’вҖқпјҢвҖңжҠҘд»ҮвҖқпјҢвҖңз©әиҷҡвҖқпјҢвҖңеҘҲдҪ•вҖқпјҢвҖңиҮӘж¬әвҖқпјҢвҖңжҠ—жӢ’вҖқпјҢвҖңиўӯжқҘвҖқпјҢвҖңжҡ—еӨңвҖқпјҢвҖңиҖ—е°ҪвҖқпјӣ第е…ӯж®өдёӯвҖңйҖқеҺ»вҖқпјҢвҖңеғөеқ вҖқпјҢвҖңдёҚзҘҘвҖқпјҢвҖңжёәиҢ«вҖқпјҢвҖңе•јиЎҖвҖқпјҢвҖңжӮІеҮүйЈҳжёәвҖқпјӣ第дёғж®өдёӯвҖңеҜӮеҜһвҖқпјҢвҖңйҖқеҺ»вҖқпјҢвҖңиЎ°иҖҒвҖқпјӣ第八ж®өдёӯвҖңз©әиҷҡвҖқпјҢвҖңжҡ—еӨңвҖқпјҢвҖңиӣҠжғ‘вҖқпјҢвҖңзүәзүІвҖқпјҢвҖңејғжҺүвҖқпјӣ第д№қж®өдёӯвҖңжӮІе“үвҖқпјҢвҖңеҸҜжӮІвҖқпјӣ

第еҚҒж®өдёӯвҖңеҸҜжғЁвҖқпјҢвҖңжҡ—еӨңвҖқпјҢвҖңиҢ«иҢ«вҖқпјӣ第еҚҒдәҢж®өдёӯвҖңеҒ·з”ҹвҖқпјҢвҖңиҷҡеҰ„вҖқпјҢвҖңжӮІеҮүйЈҳжёәвҖқпјҢвҖңж¶ҲзҒӯвҖқпјҢвҖңеҮӢйӣ¶вҖқзӯүпјҢз ”иҜ»йІҒиҝ…е…Ҳз”ҹзҡ„дҪңе“ҒпјҢжҲ‘们еҸҜд»ҘеҸ‘зҺ°пјҢжӮІвҖқе’ҢвҖңеҮүвҖқзі»еҲ—иҜҚзҡ„дҪҝз”Ёйў‘зҺҮжҳҺжҳҫеҒҸй«ҳгҖӮйІҒиҝ…зҡ„иҜӯиЁҖиүәжңҜзү№иүІпјҢдёҚд»…д»…жҳҜеңЁиҜӯиЁҖжҠҖе·§еұӮйқўпјҢжӣҙйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹеҜ№зӨҫдјҡз”ҹжҙ»ж·ұеҲҮең°дҪ“йӘҢпјҢеҜ№дәәзү©жҖ§ж јеҮҶзЎ®ең°жҠҠжҸЎпјҺжӯЈеӣ дёәеҰӮжӯӨпјҢйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹжүҚиғҪеңЁж–Үеӯ—дёҠеҒҡеҲ°еҰӮз»ҳиЎҢж–ҮпјҢдёҖиҜӯйҒ“з ҙпјҢйҖ жҲҗзҘһжғ…зҒөеҠЁгҖҒжғҠеҝғеҠЁйӯ„зҡ„йӯ…еҠӣпјҢз»ҷиҜ»иҖ…д»ҘиЁҖжңүе°ҪиҖҢж„Ҹж— з©·гҖҒзҘһеҰҷзҗҶеҰҷзҡ„зҫҺеӯҰдә«еҸ—гҖӮ

гҖҠеҪұзҡ„е‘ҠеҲ«гҖӢдёӯеӨҡж¬ЎдҪҝ用然иҖҢпјҢиҝҷдәӣ然иҖҢжһ„жҲҗдәҶдёҚеҒңзҡ„иҪ¬жҠҳпјҢиҖҢиҝҷдәӣиҪ¬жҠҳдј иҫҫеҮәдәҶйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹзҡ„еҶ…еҝғзҹӣзӣҫпјҢеҪұзҡ„жІүйҮҚжҳҜзІҫзҘһзҡ„жІүйҮҚпјҢйІҒиҝ…жӣҫиҜҙпјҡвҖңжҲ‘еёёеёёи§үеҫ—жғҹвҖҳй»‘жҡ—дёҺиҷҡж— вҖҷд№ғжҳҜвҖҳе®һжңүвҖҷгҖӮвҖқ[7]пјҲp466-467пјүпјҢдёҚеҒңзҡ„жҖқжғіж–—дәүпјҢдёҚеҒңзҡ„жҢЈжүҺпјҢиҝҷжҳҜиЎЁиҫҫзҡ„йңҖиҰҒпјҢжүҖд»ҘиҜ»иө·жқҘ并дёҚи§үеҫ—иөҳдҪҷжҲ–еҶ—з№ҒпјҢжҒ°жҒ°дёҺжӯӨзӣёеҸҚпјҢжҲ‘们иғҪйҖҡиҝҮиҝҷдәӣиҜӯиЁҖжқҘж„ҹеҸ—еҲ°йІҒиҝ…е…Ҳз”ҹиҜӯиЁҖзҡ„зӢ¬еҲ°д№ӢеӨ„пјҢеҲ«жңүжҙһеӨ©гҖӮгҖҠйҮҺиҚүгҖӢиҜӯиЁҖйҹіеҫӢеҫҲе’Ңи°җгҖӮгҖҠеёҢжңӣгҖӢдёӯеӨҡз”ЁеҚ•иҜҚе’ҢзҹӯеҸҘпјҢж—¶иҜ»ж—¶йЎҝпјҢеҝҪжҖҘеҝҪзј“пјҢз»ҷдәәд»ҘжҳҺеҝ«зҡ„ж„ҹи§үпјҢеҘҪдјјзңӢеҲ°дәҶе…үжҳҺзҡ„еҲ°жқҘгҖӮиҖҢвҖңиҷҪ然вҖқд№ӢеҗҺжҲӣ然иҖҢжӯўпјҢиҠӮеҘҸе’ҢйҹөеҫӢз”ұжҳҺеҝ«иҪ¬дёәдәҶжІүйҮҚгҖӮжҖ»дҪ“дёҠжқҘиҜҙжңүжҠ‘жңүжү¬пјҢжҠ‘жү¬йЎҝжҢ«пјҢжүҖд»Ҙиҝҷд№ҹжҳҜгҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„иҜӯиЁҖзҡ„зӢ¬зү№жҖ§зҡ„иЎЁзҺ°д№ӢдёҖгҖӮйІҒиҝ…гҖҠйҮҺиҚүгҖӢзҡ„иҜӯиЁҖж·ұеҲ»зҡ„еҺҹеӣ пјҢжҳҜйІҒиҝ…е…Ҳз”ҹеҶ…еҝғжҖқжғізҡ„еӨ–еңЁеҸҚеә”гҖӮиҝҷз§ҚйЈҺж је…·дҪ“иЎЁзҺ°еңЁпјҡвҖңдёҚзҹҘдҪ•ж•…е…®вҖқвҖ”вҖ”гҖҠжҲ‘зҡ„еӨұжҒӢгҖӢ[5]пјҲp173-174пјүпјҢвҖңдёҚзҹҘдҪ•ж•…е…®вҖқдҪҝеҸҘеӯҗжҳҫеҫ—иҜҷи°җпјҢеҜ№еҪ“ж—¶зӣӣиЎҢзҡ„иҷҡдјӘзҡ„еӨұжҒӢиҜ—иҝӣиЎҢдәҶеҳІеј„гҖӮ

жҲ‘з»•еҲ°зўЈеҗҺпјҢжүҚи§ҒеӯӨеқҹпјҢдёҠж— иҚүжңЁпјҢдё”е·Ійў“еқҸгҖӮеҚід»ҺеӨ§йҳҷеҸЈдёӯпјҢзӘҘи§Ғжӯ»е°ёпјҢиғёи…№дҝұз ҙпјҢдёӯж— еҝғиӮқгҖӮвҖ”гҖҠеў“зўЈж–ҮгҖӢ[5]

ж–№ејҸеҫҲжңүиҠӮеҘҸж„ҹгҖӮ

гҖҠйҮҺиҚүгҖӢдёӯе…·жңүжө“еҺҡзҡ„иҜ—жғ…з”»ж„ҸпјҢйҮҢйқўйҒҚеёғзқҖж·ұеҲ»зҡ„е“ІзҗҶпјҢеҗ«и“„委е©үпјҢз”ҹеҠЁдј зҘһгҖӮгҖҠйҮҺиҚүгҖӢжҸҸеҶҷдәҶеӨ§йҮҸеңәжҷҜе’ҢеҪўиұЎпјҢиҝҷдәӣеңәжҷҜе’ҢеҪўиұЎйғҪжҳҜиұЎеҫҒжҖ§зҡ„гҖӮиҮӘ然жҷҜзү©жҜ”жҜ”зҡҶжҳҜпјҢйӣӘгҖҒжһЈж ‘гҖҒеӨ©з©әзӯүеҪўиұЎйғҪиЎЁзҺ°еҮәдәҶиұЎеҫҒжҖ§пјҢе…·жңүж·ұеҲ»еҗ«д№үгҖӮжһЈж ‘ж·ұж·ұзҡ„зҹҘйҒ“еҗҢй»‘жҒ¶еҠҝеҠӣж–—дәүеҫҲжј«й•ҝеҫҲиү°йҡҫпјҢдҪҶжҳҜе®ғеҚҙжІЎжңүйҖҖзј©пјҢж— жүҖз•Ҹжғ§пјҢд»–еҲәеҗ‘пјҲp207пјүпјҢжӯӨеҸҘеҮқз»ғз®ҖжҙҒпјҢвҖңжүҚвҖқпјҢвҖңдё”вҖқпјҢвҖңзӘҘвҖқпјҢвҖңдҝұвҖқзӯүиҜҚдҪҝеҫ—еҸҘеӯҗеҮҶзЎ®иҖҢзҙ§еҮ‘пјҢеӢҫз”»еҮәдёҖе№…йҳҙжЈ®жҒҗжҖ–зҡ„з”»йқўпјҢеӣӣеӯ—дёҖз»„зҡ„жҺ’еҲ—

зҜҮеӣӣ:гҖҠйІҒиҝ…йҮҺиҚүдёӯзҡ„еҘҪиҜҚеҘҪеҸҘгҖӢ

еҘҪиҜҚ:

дј¶д»ғпјҢжҶ”жӮҙпјҢиӮғжқҖпјҢиҜҖеҲ«пјҢе«ҢжҒ¶пјҢ笑жҹ„

еҘҪеҸҘ:

1гҖҒзҢ©зәўзҡ„ж ҖеӯҗејҖиҠұж—¶пјҢжһЈж ‘еҸҲиҰҒеҒҡе°ҸзІүзәўиҠұзҡ„жўҰпјҢйқ’и‘ұең°ејҜжҲҗеј§еҪўдәҶ……жҲ‘еҸҲеҗ¬еҲ°еӨңеҚҠзҡ„笑声пјӣжҲ‘иө¶зҙ§з Қж–ӯжҲ‘зҡ„еҝғз»ӘпјҢзңӢйӮЈиҖҒеҺ»зҷҪзәёзҪ©дёҠзҡ„е°Ҹйқ’иҷ«пјҢеӨҙеӨ§е°ҫе°ҸпјҢеҗ‘ж—Ҙи‘өеӯҗдјјзҡ„пјҢеҸӘжңүеҚҠзІ’е°ҸйәҰйӮЈд№ҲеӨ§пјҢйҒҚиә«зҡ„йўңиүІиӢҚзҝ еҫ—еҸҜзҲұпјҢеҸҜжҖңгҖӮ——<йҮҺиҚү>дёӯзҡ„<з§ӢеӨң>

2гҖҒйҮҺиҚүпјҢж №жң¬дёҚж·ұпјҢ3гҖҒиҝҮеҺ»зҡ„з”ҹе‘Ҫе·Із»Ҹжӯ»дәЎгҖӮйІҒиҝ…йҮҺиҚүдёӯзҡ„еҘҪиҜҚеҘҪеҸҘгҖӮжҲ‘еҜ№дәҺиҝҷжӯ»дәЎжңүеӨ§ж¬ўе–ңпјҢеӣ дёәжҲ‘еҖҹжӯӨзҹҘйҒ“е®ғжӣҫз»Ҹеӯҳжҙ»гҖӮжӯ»дәЎзҡ„з”ҹе‘Ҫе·Із»ҸжңҪи…җгҖӮжҲ‘еҜ№дәҺиҝҷжңҪи…җжңүеӨ§ж¬ўе–ңпјҢеӣ дёәжҲ‘еҖҹжӯӨзҹҘйҒ“е®ғиҝҳйқһз©әиҷҡгҖӮ

4гҖҒз”ҹе‘Ҫзҡ„жіҘ委ејғеңЁең°йқўдёҠпјҢдёҚз”ҹд№”жңЁпјҢеҸӘз”ҹйҮҺиҚүпјҢиҝҷжҳҜжҲ‘зҡ„зҪӘиҝҮгҖӮ

5гҖҒжұҹеҚ—зҡ„йӣӘпјҢеҸҜжҳҜж»Ӣж¶ҰзҫҺиүід№ӢиҮідәҶпјӣйӮЈжҳҜиҝҳеңЁйҡҗзәҰзқҖзҡ„йқ’жҳҘзҡ„ж¶ҲжҒҜпјҢжҳҜжһҒеЈ®еҒҘзҡ„еӨ„еӯҗзҡ„зҡ®иӮӨгҖӮйӣӘйҮҺдёӯжңүиЎҖзәўзҡ„е®қзҸ еұұиҢ¶пјҢзҷҪдёӯйҡҗйқ’зҡ„еҚ•з“Јжў…иҠұпјҢж·ұй»„зҡ„зЈ¬еҸЈзҡ„иңЎжў…иҠұпјӣйӣӘдёӢйқўиҝҳжңүеҶ·з»ҝзҡ„жқӮиҚүгҖӮиқҙиқ¶зЎ®д№ҺжІЎжңүпјӣиңңиңӮжҳҜеҗҰжқҘйҮҮеұұиҢ¶иҠұе’Ңжў…иҠұзҡ„иңңпјҢжҲ‘еҸҜи®°дёҚзңҹеҲҮдәҶгҖӮйІҒиҝ…йҮҺиҚүдёӯзҡ„еҘҪиҜҚеҘҪеҸҘгҖӮ——<йҮҺиҚү>дёӯзҡ„<йӣӘ>

6гҖҒеҪ“жҲ‘жІүй»ҳзқҖзҡ„ж—¶еҖҷпјҢжҲ‘и§үеҫ—е……е®һпјӣжҲ‘е°ҶејҖеҸЈпјҢеҗҢж—¶ж„ҹеҲ°з©әиҷҡгҖӮ

7гҖҒдёәжҲ‘иҮӘе·ұпјҢдёәеҸӢдёҺд»ҮпјҢдәәдёҺе…ҪпјҢзҲұиҖ…дёҺдёҚзҲұиҖ…пјҢжҲ‘еёҢжңӣиҝҷйҮҺиҚүзҡ„жңҪи…җпјҢ()зҒ«йҖҹеҲ°жқҘгҖӮиҰҒдёҚ然пјҢжҲ‘е…Ҳе°ұжңӘжӣҫз”ҹеӯҳпјҢиҝҷе®һеңЁжҜ”жӯ»дәЎдёҺжңҪи…җжӣҙе…¶дёҚе№ёгҖӮ

8гҖҒжҲ‘и®°еҫ—жңүдёҖз§ҚејҖиҝҮжһҒз»Ҷе°Ҹзҡ„зІүзәўиҠұпјҢзҺ°еңЁиҝҳејҖзқҖпјҢдҪҶжҳҜжӣҙжһҒз»Ҷе°ҸдәҶпјҢеҘ№еңЁеҶ·зҡ„еӨңж°”дёӯпјҢз‘ҹзј©ең°еҒҡжўҰпјҢжўҰи§ҒжҳҘзҡ„еҲ°жқҘпјҢжўҰи§Ғз§Ӣзҡ„еҲ°жқҘпјҢжўҰи§ҒзҳҰзҡ„иҜ—дәәе°ҶзңјжіӘж“ҰеңЁеҘ№жңҖжң«зҡ„иҠұз“ЈдёҠпјҢе‘ҠиҜүеҘ№з§ӢиҷҪ然жқҘпјҢеҶ¬иҷҪ然жқҘпјҢиҖҢжӯӨеҗҺжҺҘзқҖиҝҳжҳҜжҳҘпјҢиқҙиқ¶д№ұйЈһпјҢиңңиңӮйғҪе”ұиө·жҳҘиҜҚжқҘдәҶгҖӮеҘ№дәҺжҳҜдёҖ笑пјҢиҷҪ然йўңиүІеҶ»еҫ—зәўжғЁжғЁең°пјҢд»Қ然з‘ҹзј©зқҖгҖӮ——<йҮҺиҚү>дёӯзҡ„<з§ӢеӨң>

9гҖҒең°зҒ«еңЁең°дёӢиҝҗиЎҢпјҢеҘ”зӘҒпјӣзҶ”еІ©дёҖж—Ұе–·еҮәпјҢе°Ҷзғ§е°ҪдёҖеҲҮйҮҺиҚүпјҢд»ҘеҸҠд№”жңЁпјҢдәҺжҳҜе№¶дё”ж— еҸҜжңҪи…җгҖӮ

10гҖҒдҪҶжҲ‘еқҰ然пјҢ欣然гҖӮжҲ‘е°ҶеӨ§з¬‘пјҢжҲ‘е°ҶжӯҢе”ұгҖӮ

11гҖҒеӨ©ең°жңүеҰӮжӯӨйқҷз©ҶпјҢжҲ‘дёҚиғҪеӨ§з¬‘иҖҢдё”жӯҢе”ұгҖӮеӨ©ең°еҚідёҚеҰӮжӯӨйқҷз©ҶпјҢжҲ‘жҲ–иҖ…д№ҹе°ҶдёҚиғҪгҖӮжҲ‘д»ҘиҝҷдёҖдёӣйҮҺиҚүпјҢеңЁжҳҺдёҺжҡ—пјҢз”ҹдёҺжӯ»пјҢиҝҮеҺ»дёҺжңӘжқҘд№Ӣйҷ…пјҢзҢ®дәҺеҸӢдёҺд»ҮпјҢдәәдёҺе…ҪпјҢзҲұиҖ…дёҺдёҚзҲұиҖ…д№ӢеүҚдҪңиҜҒгҖӮ

12гҖҒжҲ‘иҮӘзҲұжҲ‘зҡ„йҮҺиҚүпјҢдҪҶжҲ‘жҶҺжҒ¶иҝҷд»ҘйҮҺиҚүдҪңиЈ…йҘ°зҡ„ең°йқўгҖӮ

13гҖҒеңЁжҷҙеӨ©д№ӢдёӢпјҢж—ӢйЈҺеҝҪжқҘпјҢдҫҝ蓬еӢғең°еҘӢйЈһпјҢеңЁж—Ҙе…үдёӯзҒҝзҒҝең°з”ҹе…үпјҢеҰӮеҢ…и—ҸзҒ«з„°зҡ„еӨ§йӣҫпјҢж—ӢиҪ¬иҖҢдё”еҚҮи…ҫпјҢејҘжј«еӨӘз©әпјҢдҪҝеӨӘз©әж—ӢиҪ¬иҖҢдё”еҚҮи…ҫең°й—ӘзғҒгҖӮеңЁж— иҫ№зҡ„ж—·йҮҺдёҠпјҢеңЁеҮӣеҶҪзҡ„еӨ©е®ҮдёӢпјҢй—Әй—Әең°ж—ӢиҪ¬еҚҮи…ҫзқҖзҡ„жҳҜйӣЁзҡ„зІҫйӯӮ……жҳҜзҡ„пјҢйӮЈжҳҜеӯӨзӢ¬зҡ„йӣӘпјҢжҳҜжӯ»жҺүзҡ„йӣЁпјҢжҳҜйӣЁзҡ„зІҫйӯӮгҖӮ——<йҮҺиҚү>дёӯзҡ„<йӣӘ>

14гҖҒиҖҢдёҖж— жүҖжңүзҡ„е№ІеӯҗпјҢеҚҙд»Қ然й»ҳй»ҳең°й“Ғдјјзҡ„зӣҙеҲәзқҖеҘҮжҖӘиҖҢй«ҳзҡ„еӨ©з©әпјҢдёҖж„ҸиҰҒеҲ¶д»–зҡ„жӯ»е‘ҪпјҢдёҚз®Ўд»–еҗ„ејҸеҗ„ж ·ең°зңЁзқҖи®ёеӨҡиӣҠжғ‘зҡ„зңјзқӣгҖӮ——<йҮҺиҚү>дёӯзҡ„<з§ӢеӨң>

зҜҮдә”:гҖҠйІҒиҝ…е‘җе–ҠеҘҪиҜҚеҘҪеҸҘеҘҪж®өгҖӢ

1гҖҒеёҢжңӣжҳҜж— жүҖи°“жңүж— жүҖи°“ж— зҡ„пјҢиҝҷжӯЈеҰӮең°дёҠзҡ„и·ҜпјҢе…¶е®һең°дёҠжң¬жІЎжңүи·ҜпјҢиө°зҡ„дәәеӨҡдәҶд№ҹе°ұжҲҗдәҶи·ҜгҖӮ

2гҖҒйҳҝqеңЁеҪўејҸдёҠжү“иҙҘдәҶпјҢиў«дәәжҸӘдҪҸй»„иҫ«еӯҗпјҢеңЁеЈҒдёҠзў°дәҶеӣӣдә”дёӘе“ҚеӨҙпјҢй—ІдәәиҝҷжүҚеҝғж»Ўж„Ҹи¶ізҡ„еҫ—иғңзҡ„иө°дәҶпјҢйҳҝqз«ҷдәҶдёҖеҲ»пјҢеҝғйҮҢжғіпјҢ“жҲ‘жҖ»з®—иў«е„ҝеӯҗжү“дәҶпјҢзҺ°еңЁзҡ„дё–з•ҢзңҹдёҚеғҸж ·……”дәҺжҳҜд№ҹеҝғж»Ўж„Ҹи¶ізҡ„еҫ—иғңзҡ„иө°дәҶгҖӮ

3гҖҒиҖҒеұӢзҰ»жҲ‘ж„ҲиҝңдәҶпјӣж•…д№Ўзҡ„еұұж°ҙд№ҹйғҪжёҗжёҗиҝңзҰ»дәҶжҲ‘пјҢдҪҶжҲ‘еҚҙ并дёҚж„ҹеҲ°жҖҺж ·зҡ„з•ҷжҒӢгҖӮжҲ‘еҸӘи§үеҫ—жҲ‘еӣӣйқўжңүзңӢдёҚи§Ғзҡ„й«ҳеўҷпјҢе°ҶжҲ‘йҡ”жҲҗеӯӨиә«пјҢдҪҝжҲ‘йқһеёёж°”й—·пјӣйӮЈиҘҝз“ңең°дёҠзҡ„银项еңҲзҡ„е°ҸиӢұйӣ„зҡ„еҪұеғҸпјҢжҲ‘жң¬жқҘеҚҒеҲҶжё…жҘҡпјҢ4гҖҒжҲ‘ж„ҹеҲ°жңӘе°қз»ҸйӘҢзҡ„ж— иҒҠпјҢжҳҜиҮӘжӯӨд»ҘеҗҺзҡ„дәӢгҖӮжҲ‘еҪ“еҲқжҳҜдёҚзҹҘе…¶жүҖд»Ҙ然зҡ„пјӣеҗҺжқҘжғіпјҢеҮЎжңүдёҖдәәзҡ„дё»еј пјҢеҫ—дәҶиөһе’ҢпјҢжҳҜдҝғе…¶еүҚиҝӣзҡ„пјҢеҫ—дәҶеҸҚеҜ№пјҢжҳҜдҝғе…¶еҘӢж–—зҡ„пјҢзӢ¬жңүеҸ«е–ҠдәҺз”ҹдәәдёӯпјҢиҖҢз”ҹдәәе№¶ж— еҸҚеә”пјҢж—ўйқһиөһеҗҢпјҢд№ҹж— еҸҚеҜ№пјҢеҰӮзҪ®иә«жҜ«ж— иҫ№йҷ…зҡ„иҚ’еҺҹпјҢж— еҸҜжҺӘжүӢзҡ„дәҶпјҢиҝҷжҳҜжҖҺж ·зҡ„жӮІе“Җе‘өпјҢжҲ‘дәҺжҳҜд»ҘжҲ‘жүҖж„ҹеҲ°иҖ…дёәеҜӮеҜһгҖӮ

5гҖҒжҲ‘еңЁжңҰиғ§дёӯпјҢзңјеүҚеұ•ејҖдёҖзүҮжө·иҫ№зў§з»ҝзҡ„жІҷең°жқҘпјҢдёҠйқўж·ұи“қзҡ„еӨ©з©әдёӯжҢӮзқҖдёҖиҪ®йҮ‘й»„зҡ„еңҶжңҲгҖӮжҲ‘жғі:еёҢжңӣжң¬жҳҜж— жүҖи°“жңүпјҢж— жүҖи°“ж— зҡ„гҖӮиҝҷжӯЈеҰӮең°дёҠзҡ„и·Ҝпјӣе…¶е®һең°дёҠжң¬жІЎжңүи·ҜпјҢиө°зҡ„дәәеӨҡдәҶпјҢд№ҹдҫҝжҲҗдәҶи·ҜгҖӮ

6гҖҒжҲ‘еңЁе№ҙйқ’ж—¶еҖҷд№ҹжӣҫз»ҸеҒҡиҝҮи®ёеӨҡжўҰпјҢеҗҺжқҘеӨ§еҚҠеҝҳеҚҙдәҶпјҢдҪҶиҮӘе·ұд№ҹ并дёҚд»ҘдёәеҸҜжғңгҖӮжүҖи°“еӣһеҝҶиҖ…пјҢиҷҪиҜҙеҸҜд»ҘдҪҝдәәж¬ўж¬ЈпјҢжңүж—¶д№ҹдёҚе…ҚдҪҝдәәеҜӮеҜһпјҢдҪҝзІҫзҘһзҡ„дёқзј•иҝҳзүөзқҖе·ұйҖқзҡ„еҜӮеҜһзҡ„ж—¶е…үпјҢеҸҲжңүд»Җд№Ҳж„Ҹе‘іе‘ўпјҢиҖҢжҲ‘еҒҸиӢҰдәҺдёҚиғҪе…ЁеҝҳеҚҙпјҢиҝҷдёҚиғҪе…Ёеҝҳзҡ„дёҖйғЁеҲҶпјҢеҲ°зҺ°еңЁдҫҝжҲҗдәҶ<е‘җе–Ҡ>зҡ„жқҘз”ұгҖӮйІҒиҝ…е‘җе–ҠеҘҪиҜҚеҘҪеҸҘеҘҪж®өгҖӮ

7гҖҒжҳҜзҡ„пјҢжҲ‘иҷҪ然иҮӘжңүжҲ‘зҡ„зЎ®дҝЎпјҢ然иҖҢиҜҙеҲ°еёҢжңӣпјҢеҚҙжҳҜдёҚиғҪжҠ№жқҖзҡ„пјҢеӣ дёәеёҢжңӣжҳҜеңЁдәҺе°ҶжқҘпјҢ()еҶідёҚиғҪд»ҘжҲ‘д№Ӣеҝ…ж— зҡ„иҜҒжҳҺпјҢжқҘжҠҳжңҚдәҶд»–д№ӢжүҖи°“еҸҜжңүпјҢдәҺжҳҜжҲ‘з»ҲдәҺзӯ”еә”д»–д№ҹеҒҡж–Үз« дәҶпјҢиҝҷдҫҝжҳҜжңҖеҲқзҡ„дёҖзҜҮ<зӢӮдәәж—Ҙи®°>гҖӮд»ҺжӯӨд»ҘеҗҺпјҢдҫҝдёҖеҸ‘иҖҢдёҚеҸҜ收пјҢжҜҸеҶҷдәӣе°ҸиҜҙжЁЎж ·зҡ„ж–Үз« пјҢд»Ҙж•·иЎҚжңӢеҸӢ们зҡ„еҳұжүҳпјҢз§Ҝд№…дәҶе°ұжңүдәҶеҚҒдҪҷзҜҮгҖӮ

8гҖҒ“еҒҮеҰӮдёҖй—ҙй“ҒеұӢеӯҗпјҢжҳҜз»қж— зӘ—жҲ·иҖҢдёҮйҡҫз ҙжҜҒзҡ„пјҢйҮҢйқўжңүи®ёеӨҡзҶҹзқЎзҡ„дәә们пјҢдёҚд№…йғҪиҰҒй—·жӯ»дәҶпјҢ然иҖҢжҳҜд»ҺжҳҸзқЎе…Ҙжӯ»зҒӯпјҢ并дёҚж„ҹеҲ°е°ұжӯ»зҡ„жӮІе“ҖгҖӮзҺ°еңЁдҪ еӨ§еҡ·иө·жқҘпјҢжғҠиө·дәҶиҫғдёәжё…йҶ’зҡ„еҮ дёӘдәәпјҢдҪҝиҝҷдёҚе№ёзҡ„е°‘ж•°иҖ…жқҘеҸ—ж— еҸҜжҢҪж•‘зҡ„дёҙз»Ҳзҡ„иӢҰжҘҡпјҢдҪ еҖ’д»ҘдёәеҜ№еҫ—иө·д»–们д№Ҳ?”

9гҖҒиҜ»д№ҰдәәеҒ·д№ҰпјҢдёҚз®—еҒ·гҖӮ

10гҖҒеңЁжҲ‘иҮӘе·ұпјҢжң¬д»ҘдёәзҺ°еңЁжҳҜе·Із»Ҹ并йқһдёҖдёӘеҲҮиҝ«иҖҢдёҚиғҪе·ІдәҺиЁҖзҡ„дәәдәҶпјҢдҪҶжҲ–иҖ…д№ҹиҝҳжңӘиғҪеҝҳжҖҖдәҺеҪ“ж—ҘиҮӘе·ұзҡ„еҜӮеҜһзҡ„жӮІе“ҖзҪўпјҢжүҖд»Ҙжңүж—¶еҖҷд»ҚдёҚе…Қе‘җе–ҠеҮ еЈ°пјҢиҒҠд»Ҙж…°и—үйӮЈеңЁеҜӮеҜһйҮҢеҘ”й©°зҡ„зҢӣеЈ«пјҢдҪҝд»–дёҚжғ®дәҺеүҚй©ұгҖӮиҮідәҺжҲ‘зҡ„е–ҠеЈ°жҳҜеӢҮзҢӣжҲ–жҳҜжӮІе“ҖпјҢжҳҜеҸҜжҶҺжҲ–жҳҜеҸҜ笑пјҢйӮЈеҖ’жҳҜдёҚжҡҮйЎҫеҸҠзҡ„пјӣдҪҶ既然жҳҜе‘җе–ҠпјҢеҲҷеҪ“然须еҗ¬е°Ҷд»Өзҡ„дәҶпјҢжүҖд»ҘжҲ‘еҫҖеҫҖдёҚжҒӨз”ЁдәҶжӣІз¬”пјҢеңЁ<иҚҜ>зҡ„з‘ңе„ҝзҡ„еқҹдёҠе№із©әж·»дёҠдёҖдёӘиҠұзҺҜпјҢеңЁ<жҳҺеӨ©>йҮҢд№ҹдёҚеҸҷеҚ•еӣӣе«Ӯеӯҗз«ҹжІЎжңүеҒҡеҲ°зңӢи§Ғе„ҝеӯҗзҡ„жўҰпјҢеӣ дёәйӮЈж—¶зҡ„дё»е°ҶжҳҜдёҚдё»еј ж¶ҲжһҒзҡ„гҖӮиҮідәҺиҮӘе·ұпјҢеҚҙд№ҹ并дёҚж„ҝе°ҶиҮӘд»ҘдёәиӢҰзҡ„еҜӮеҜһпјҢеҶҚжқҘдј жҹ“з»ҷд№ҹеҰӮжҲ‘йӮЈе№ҙйқ’ж—¶еҖҷдјјзҡ„жӯЈеҒҡзқҖеҘҪжўҰзҡ„йқ’е№ҙгҖӮ

11гҖҒжҲ‘зҝ»ејҖеҺҶеҸІдёҖжҹҘпјҢиҝҷеҺҶеҸІжІЎжңүе№ҙд»ЈпјҢжӯӘжӯӘж–ңж–ңзҡ„жҜҸйЎөдёҠйғҪеҶҷзқҖ“д»Ғд№үйҒ“еҫ·”еҮ дёӘеӯ—гҖӮжҲ‘жЁӘз«–зқЎдёҚзқҖпјҢд»”з»ҶзңӢдәҶеҚҠеӨңпјҢжүҚд»Һеӯ—зјқйҮҢзңӢеҮәеӯ—жқҘпјҢж»Ўжң¬йғҪеҶҷзқҖдёӨдёӘеӯ—жҳҜ“еҗғдәә”!

12гҖҒжҲ‘жғіеҲ°еёҢжңӣпјҢеҝҪ然害жҖ•иө·жқҘдәҶгҖӮй—°еңҹиҰҒйҰҷзӮүе’ҢзғӣеҸ°зҡ„ж—¶еҖҷпјҢжҲ‘иҝҳжҡ—ең°йҮҢ笑他пјҢд»Ҙдёәд»–жҖ»жҳҜеҙҮжӢңеҒ¶еғҸпјҢд»Җд№Ҳж—¶еҖҷйғҪдёҚеҝҳеҚҙгҖӮзҺ°еңЁжҲ‘жүҖи°“еёҢжңӣпјҢдёҚд№ҹжҳҜжҲ‘иҮӘе·ұжүӢеҲ¶зҡ„еҒ¶еғҸд№Ҳ?еҸӘжҳҜд»–зҡ„ж„ҝжңӣеҲҮиҝ‘пјҢжҲ‘зҡ„ж„ҝжңӣиҢ«иҝңзҪўдәҶгҖӮ

13гҖҒеӯ”д№ҷе·ұдҫҝж¶ЁзәўдәҶи„ёпјҢйўқдёҠзҡ„йқ’зӯӢжқЎжқЎз»ҪеҮәпјҢдәүиҫ©йҒ“пјҢ“зӘғд№ҰдёҚиғҪз®—еҒ·……зӘғд№Ұ!……иҜ»д№Ұдәәзҡ„дәӢпјҢиғҪз®—еҒ·д№Ҳ?”

14гҖҒдёҚеңЁжІүй»ҳдёӯзҲҶеҸ‘пјҢе°ұеңЁжІүй»ҳдёӯзҒӯдәЎгҖӮ