《小儿垂钓》古诗

成考报名 发布时间:05-19 阅读:

古诗《小儿垂钓》

《小儿垂钓》古诗(一)

改写古诗《小儿垂钓》

教学目标:

1、体会诗中的童趣。

2、展开丰富的想像,扩充古诗的内容,并写成一篇记叙文。

教学过程:

一、 复习导入

1、我先来考考大家,背诵《小儿垂钓》?全班齐背《小儿垂钓》

二、进入情境,把握原文

这节课,我们就把这首诗改写成一个有趣的故事。这就需要我们理解古诗的意思。我们先来看看一些难懂字词的意思,一起来读一读。【《小儿垂钓》古诗】

1、请一个同学把诗的大意说一遍。

要把它改写成一个有趣的故事,不仅要理解诗的原意,还要观察插图,发挥自己的想象力,把诗意拓展开来。

三、想象扩展

1、蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。(结合插图)

(1)让我们一起穿越回一千二百多年前小孩学钓鱼的河边,首先我们来读读一、二句。观察小孩的外貌,说一说这是一个怎样的小孩?(指名说)

(2)生活当中你有过钓鱼的经验吗?说说你是怎样钓鱼的?我想我们的小孩也是这样钓鱼的。

2、路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

(1)师生进行情景表演。老师演路人,学生演小孩。注意观察表情、动作,

想想小孩的心理。【《小儿垂钓》古诗】

(2)请学生说说当小孩听见有人问路时,他的表情是怎样的?

(3)采访小演员,当你听见有人大声问路时,你心里怎么想?

3、指名让学生整体说一遍。谁能把我们刚刚说的这两部分连起来说一说。

四、改写

同学们,这是一个多么有趣的情景呀!小孩那么专心地钓鱼,路人走来问路,而我们的小孩生怕这声音吓到了池塘里的小鱼,连忙远远摆手。这是一个多么有趣的小孩。难道此时我们还能无动于衷吗?那就让我们拿起笔,把这动人的场景写下来吧!注意交代清楚时间、地点、人物,把人物的语言、动作、神态写清楚。

五、交流修改

1、谁愿意把自己写的故事读给大家听?教师相机点评。

小儿垂钓诗句意思

《小儿垂钓》古诗(二)

蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

注释

蓬头:头发乱蓬蓬的。

稚子:年龄小的孩子。

垂纶:钓鱼。纶:钓鱼用的丝线。

莓:一种小草。

苔:苔藓植物。【《小儿垂钓》古诗】

借问:向人打听。

鱼惊:鱼儿受到惊吓。

应:回应,答应。

映:遮映

译文

一个蓬头稚面的小孩学着大人钓鱼,斜着身子坐在野草丛中,野草掩映了他的身子。听到有过路的人问路,连忙远远地招了招手,害怕惊动了鱼儿,不敢回应过路人。

小儿垂钓古诗

《小儿垂钓》古诗(三)

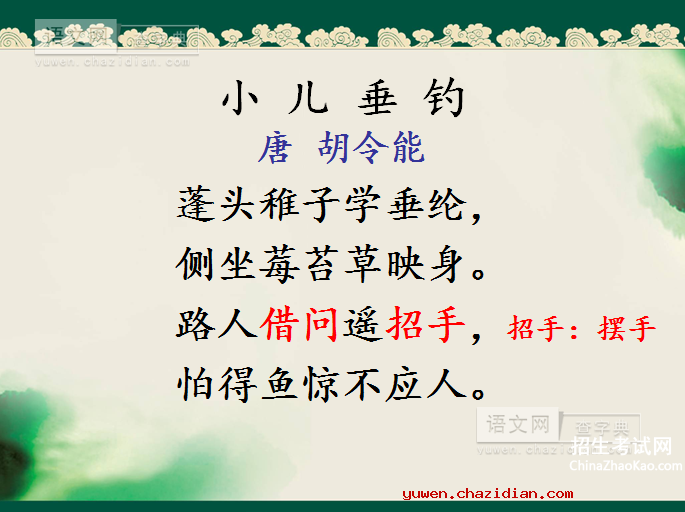

<小儿垂钓>

唐·胡令能

蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

注释:

1、蓬头:头发乱蓬蓬的。

2、稚子:年龄小的孩子。小儿垂钓古诗。

3、垂纶:钓鱼。纶:钓鱼用的丝线。

4、莓:一种小草。

5、苔:苔藓植物。

6、借问:向人打听。

7、鱼惊:鱼儿受到惊吓。

8、应:回应,答应。小儿垂钓古诗。

9、映:遮映

译文:

一个蓬头稚面的小孩学着大人钓鱼,斜着身子坐在野草丛中,野草掩映了他的身子。听到有过路的人问路,连忙远远地招了招手,害怕惊动了鱼儿,不敢回应过路人。

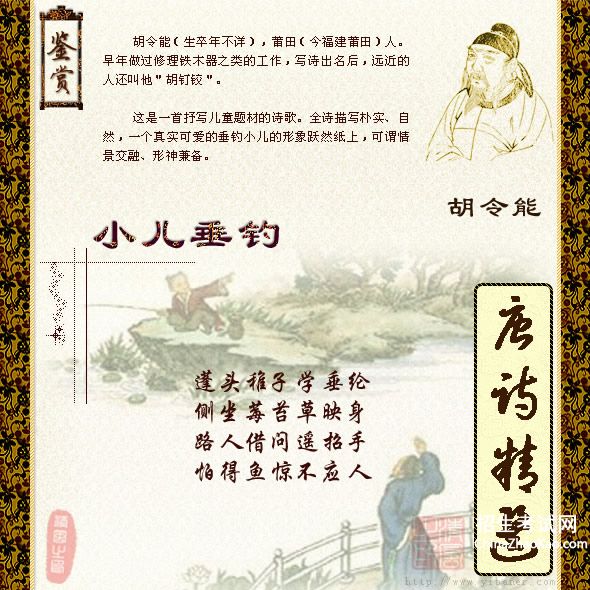

赏析:

这是一首以儿童生活为题材的作。在唐诗中,写儿童的题材比较少,因而显得可贵。这首七绝写小儿垂钓别有情趣。前两句叙述、描写,从外形着笔,是实写。后两句诗侧重神态来写。此诗没有绚丽的色彩,没有刻意的雕饰,就似一枝清丽的出水芙蓉,一二句重在写形,三四句重在传神。稚子,小孩也。“蓬头”写其外貌,突出了小孩的幼稚顽皮,天真可爱。“纶”是钓丝,“垂纶”即题目中的“垂钓”,也就是钓鱼。诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。在垂钓时,“侧坐”姿态,草映其身,行为情景,如在目前。“侧坐”带有随意坐下的意思。这也可以想见小儿不拘形迹地专心致志于钓鱼的情景。“莓苔”,泛指贴着地面生长在阴湿地方的低等植物,从“莓苔”不仅可以知道小儿选择钓鱼的地方是在阳光罕见人迹罕到的所在,更是一个鱼不受惊、人不暴晒的颇为理想的钓鱼去处,为后文所说“怕得鱼惊不应人”做了铺垫。“草映身”,也不只是在为小儿画像,它在结构上,对于下句的“路人借问”还有着直接的承接关系──路人之向他打问,就因为看得见他。

后两句中“遥招手”的主语还是小儿。当路人问道,稚子害怕应答惊鱼,从老远招手而不回答。这是从心理方面来刻划小孩,有心计,有韬略,机警聪明。他之所以要以动作来代替答话,是害怕把鱼惊散。他的动作是“遥招手”,说明他对路人的问话并非漠不关心。他在“招手”以后,又怎样向“路人”低声耳语,那是读者想象中的事,诗人再没有交代的必要,所以,在说明了“遥招手”的原因以后,诗作也就戛然而止。

通过以上的简略分析可以看出,前两句虽然着重写小儿的体态,但“侧坐”与“莓苔”又不是单纯的描状写景之笔;后两句虽然着重写小儿的神情,但在第三句中仍然有描绘动作的生动的笔墨。不失为一篇情景交融、形神兼备的描写儿童的佳作呀!

古诗小儿垂钓的诗意_小儿垂钓阅读答案_作者胡令能

《小儿垂钓》古诗(四)

<小儿垂钓>作者是唐代文学家胡令能。其全文诗词如下:

蓬头稚子学垂纶,侧坐莓台草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

[前言]

<小儿垂钓>是唐代诗人胡令能所写的一首七言绝句。古诗小儿垂钓的诗意_小儿垂钓阅读答案_作者胡令能。此诗描写一个小孩子在水边聚精会神钓鱼的情景。诗人通过描写典型细节,极其传神地再现了儿童那种认真、天真的童心和童趣。前两句叙述、描写,从外形着笔,是实写;后两句诗侧重神态来写。全诗从形神两方面刻画了垂钓小儿栩栩如生的形象,言辞流畅,清新活泼,寥寥数语便绘出一幅童趣盎然的图画,颇具生活情趣。

[注释]

蓬头:形容小孩可爱。稚子:年龄小的、懵懂的孩子。垂纶:钓鱼。古诗小儿垂钓的诗意_小儿垂钓阅读答案_作者胡令能。纶:钓鱼用的丝线。

莓:一种野草。苔:苔藓植物。映:遮映。

借问:向人打听。

鱼惊:鱼儿受到惊吓。应:回应,答应,理睬。

[翻译]

一个头发蓬乱、面孔稚嫩的小孩在河边学钓鱼,侧着身子坐在草丛中,野草掩映了他的身影。路人想问路,小儿向路人招招手,[赏析]

<小儿垂钓>是一首以儿童生活为题材的诗作,诗写一“蓬头稚子”学钓鱼,“侧坐莓苔草映身”,路人向小儿招手,想借问打听一些事情,那小儿却“怕得鱼惊不应人”(怕惊了鱼而不置一词),真是活灵活现、惟妙惟肖,形神兼备,意趣盎然。其艺术成就丝毫不亚于杜牧著名的<清明>一诗。

此诗分垂钓和问路两层,第一、二句重在写垂钓(形),第三、四句重在问路(传神)。

第一、二句,稚子,小孩也。“蓬头”写其外貌,突出了小孩的幼稚顽皮,天真可爱。“纶”是钓丝,“垂纶”即题目中的“垂钓”,也就是钓鱼。诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。“学”是这首诗的诗眼。这个小孩子初学钓鱼,所以特别小心。在垂钓时,“侧坐”姿态,草映其身,行为情景,如在眼前。“侧坐”带有随意坐下的意思。侧坐,而非稳坐,正与小儿初学此道的心境相吻合。这也可以想见小儿不拘形迹地专心致志于钓鱼的情景。“莓苔”,泛指贴着地面生长在阴湿地方的低等植物,从“莓苔”不仅可以知道小儿选择钓鱼的地方是在阳光罕见人迹罕到的所在,更是一个鱼不受惊、人不暴晒的颇为理想的钓鱼去处,为后文所说“怕得鱼惊不应人”做了铺垫。“草映身”,也不只是在为小儿画像,它在结构上,对于下句的“路人借问”还有着直接的承接关系──路人之向小儿打问,就因为看得见小儿。

后两句中“遥招手”的主语还是小儿。当路人问道,小儿害怕应答惊鱼,从老远招手而不回答。这是从动作和心理方面来刻划小孩,有心计,有韬略,机警聪明。小儿之所以要以动作来代替答话,是害怕把鱼惊散。小儿的动作是“遥招手”,说明小儿对路人的问话并非漠不关心。小儿在“招手”以后,又怎样向“路人”低声耳语,那是读者想象中的事,诗人再没有交代的必要,所以,在说明了“遥招手”的原因以后,诗作也就戛然而止。

在唐诗中,写儿童的题材比较少,因而显得可贵。这首七绝写小儿垂钓别有情趣。诗中没有绚丽的色彩,没有刻意的雕饰,就似一枝清丽的出水芙蓉,在平淡浅易的叙述中透露出几分纯真、无限童趣和一些专注。

此诗不失为一篇情景交融、形神兼备的描写儿童的佳作。