关于梁漱溟

成考报名 发布时间:04-21 阅读:

关于梁漱溟 篇一:《关于梁漱溟的实践报告》

访梁漱溟先生陵墓之实践报告

今年是建党90周年,全国各地兴起了一股红色旅行的热潮, 为响应号召,我们进行了一次穿山之行,寻找新中国建立初的先驱者--梁漱溟先生。此次旅途,因之前没做任何准备,所以中途遇到一些不平凡事,因而也收获了不一样的效果。

一、穿山公园之简介

穿山是桂林旅游名山之一,自古以来,久负盛名。其主峰有一穿洞,空明正圆,好似一轮明月高挂,人称 “月岩”;由于它南北穿透,故又名“穿岩”,穿山也因此而得名。穿山有大小30多个岩洞,其中最美的要数1979年发现的穿山岩。它是桂林市继七星岩,芦笛岩之后的又一大型风景溶洞。岩洞总长517米,游程248米,常温保持在摄氏22度左右,冬暧夏凉。洞内精美的石钟乳、石笋、石幔、石盾琳琅满目,美不胜收,特别是那晶莹透亮的鹅管、卷曲的石枝、雪白透明的水晶石、石头开花长毛,形成了穿山岩独有的四大特色,具有很高的观赏和科研价值。因此,穿山岩被人们誉为“世界罕见神奇的水晶宝洞”。

二、游园途中之所见

我们谈笑风生穿行在风景如画的园林中,也不忘每一处景点拍照留念。旅游的好处就是通过时空景观的变化,改变心情,将自已融入大自然风光之中,把尘世的烦恼抛开。

穿山公园内绿草茵茵,苍松翠竹,山花烂漫,环境优雅。峻峭的塔山上,明代建筑的一座七层六角实心的“寿佛塔”,巍然矗立,倒

映江中,雅致清丽,“塔山清影”为著名八个桂林旅游景点之一,俗称老八景。

我们一路悠闲地观赏巧夺天工之风景,潺潺流动的漓江水。也发现不少名人的痕迹,“岁寒三友”等,在经过一段不平凡的经历后,我们发现了一个铜像,神清气爽的,似曾相识,究竟是谁?走近一看发现是梁漱溟。其傲骨风采栩栩如生地呈现在我们眼前,再往前一看是梁漱溟陵墓。

为何梁漱溟(1893--1988)铜像和陵墓能安放再在风景如画的穿山景区呢?

一看纪念碑上的文字才知梁漱溟祖籍是桂林人。他曾在穿山公园居住过3年,1988年他逝世后,桂林市政府希望将他安葬在桂林,经过家属和有关方面的同意,最后厚葬在穿山公园。出于专业眼光我们瞧了瞧其周围环境。陵墓坐落在一笔架峰山脚下,临东江,坐向为午山子向兼丙壬,隔江左侧有一辛峰上建高塔,称塔山,右侧为虎形山;水口丁未,右水倒左,艮寅水上堂。后龙虽为石山,但是植被郁郁葱葱。

三、忆往昔峥嵘岁月

伟人的非凡之处是生前为国为民贡献聪明才智,为推动社会文明进步有所建树。梁漱溟是现代著名的思想家,哲学家,教育家,社会活动家,爱国民主人士,现代新儒学的早期代表人物之一,有“中国最后一位儒家”之称。

1917到1924年,他受聘到北京大学 教授印度哲学。1924年他

辞去北大教职,创办了山东乡村建设研究院,推行乡村建设运动。抗日战争爆发后梁漱溟参加了抗战活动,1939年发起组织“统一建国同志会”;1940年参加发起“中国民主同盟”,任中央常务委员。次年赴香港办“民盟”刊物《光明报》并出任社长。1946年,参加重庆政治协商会议,并代表“民盟”参与国共两党的和谈。中华人民共和国成立后,他从四川北上,出任中国人民政治协商会议委员。1950年后 任全国政协常委、宪法修改委员会委员,中国孔子研究会顾问、中国文化书院 院务委员会主席等职,并一直致力于宣传复兴中国传统文化的思想,1988年在北京逝世,享年95岁。

在我心中梁漱溟是一个颇有独立思想和学术造诣的学界大师。当新中国成立伊始,他希望新中国是脱胎于老中国,在古文明的基础上或者框架内,吸纳西方的物质文明,而不是毁灭旧的,重造一个新的。他尤其反对引进“阶级斗争”这个理论,在他看来,中国没有阶级,只有贫富贵贱,却可以上下流转而相通。可是,梁漱溟的存在,在中国社会改革的滚滚洪流中颇有些孔子奔走列国无果而终的意味。 在大是大非的问题上,他不委曲求全,明哲保身,文革中面对林彪的政治野心的丑恶表现,他直抒个人意见:“我认为,现在的‘宪草’序言中,写上了个人的名字,包括林彪为接班人,都上了宪法,这是不妥当的,起码给人有个人高于宪法的感觉。”

梁漱溟面对"批陈整风"、林彪之死,特别是江青一手策划的"批林批孔"的闹剧,梁漱溟忍无可忍,干脆"赤膊上阵",单枪匹马地与江青之流对阵。梁漱溟以自己的言论、行动,写下了又一页捍卫真

理,震撼人心的历史。

当改革开放大幕掀起时,梁漱溟面对新旧体制交替之时发生的各种社会现象,认为中国对现代化的百年追寻走到了十字路口,道德、秩序、体制、思想、文化、教育等似乎问题频出。当一切都被“现代科技”主导之后,人心该往何处走?梁漱溟晚年试图解答的这个问题,即是现代化的反思。其思索和期望,尽体现在他口述的《这个世界会好吗》。

四、实践总结

“人生是冷峻的,留言是温馨的,一个历史老人的智慧,未必就能引导一个文明古国规避现代化的弯路,但他那“虽九死而犹未悔”的执著,到底让人在展望人类前程时,感到了一丝暖意。当我们读过《这个世界会好吗》,心中也会面对民族的前途和个人的价值取向,作一番赤子之心的反思和憧憬。”

梁漱溟仙逝多年,当今中国文化界不再有类似梁漱溟风骨的大儒啦!思想的沉寂和学术水平的下降,导致出现一些唯唯诺诺的马屁精,没有独立思考、没有个人道德修养、没有一家之言的学术根底的平庸文化人,在过着浑浑噩噩的日子。

有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。这是我在此次实践活动后的最深的感受。而梁漱溟先生的事迹也让我们认识了一个个为新中国而奋斗的英烈们。他们为真理而战,尽受折磨仍宁死不屈,甚至用生命照亮了后人前进的方向,真是可歌可泣!

民主法制的车轮滚滚向前,时代呼唤梁漱溟精神再现于世!

关于梁漱溟 篇二:《梁漱溟中关于猴子的故事》

梁漱溟:猴子的故事

人类顶大的长处是智慧;但什么是智慧呢?智慧有一个要点,就是要冷静。譬如:正在计算数目,思索道理的时候,如果心里气恼,或喜乐,或悲伤,必致错误或简直不能进行。这是大家都明白的事。却是一般人对于解决社会问题,偏不明此理。他们总是为感情所蔽,而不能静心体察事理,从事理中寻出解决的办法。像是军阀问题,麻木不仁者不去关心;去想这问题的人,便不胜其憎恶排斥之情,不复能分析研究其所从来。那么,想出的办法,就不外是打到军阀之类了。又如要求国家统一的人,不能分析研究中国陷于不统一的由来,总是急切地要求统一,那么就以武力来统一了。然而打倒军阀者,试问可曾打倒没有呢?以武力求统一者,试问统一了没有呢?

我想说一个猴子的故事给大家听。在汤姆孙《科学大纲》上叙说一个科学家研究动物心理,养着几个猩猩猴子做实验。以一个高的玻璃瓶,拔去木塞,放两粒花生米进去。花生米自然落到瓶底,从玻璃外面可以看见,递给猴子。猴子接去,乱摇许久,偶然摇出花生米来,才得取食。此科学家又放进花生米如前,而指教他只须将瓶子一倒转,花生米立刻出来。但是猴子总不理会他的指教,每次总是乱摇,很费力气而不能必得。此时要研究猴子何以不能接受人的指教呢?没有旁的,只为他两眼看见花生米,而移其视线来看人的手势与瓶子的倒转,才行。要移转视线,必须他平下心去,不为食欲冲动所蔽,才行。然而他竟不会也。猴子智慧的贫乏,就在此等处。

人们不感觉问题,是麻痹;然为问题所刺激,辄耐不住,亦不行。要将问题放在意识深处,而游心于远,从容以察事理。天下事必能了解他,才能控制他。情急之人何以异于猴子耶?

还须注意:人的心思,每易从其要求之所指而思索办法;观察事理,亦顺着这一条线而观察。于是事理也,办法也,随着主观都有了。其实只是自欺,只是一种自圆其说。智慧的优长或贫乏,待看他真冷静与否。(关于梁漱溟)

摘自:《朝话:人生的省悟》P39

那些至亲的人

作者:王海桑(关于梁漱溟)

那些至亲的人,他们不了解我

我也不了解他们

我和他们只是相互爱着,关心着

却无法走进对方的心

等他们其中有人病了有人死了

我也不过伤一伤心而已

还有故乡,它把我养大之后,我就飞了

等我再回来看它,已不能爱它

我的故乡已不是我的

它土地上的树木和人已与我无关

它并不稀罕我的回来(关于梁漱溟)

以及那地里的庄稼

以及那庄稼围绕的坟

我已经配不上它们

我已经是一个外乡人

教育与生活的意义

文/ 克里希那穆提 译/ 张南星(关于梁漱溟)

如果一个人环游世界,他将注意到,不论在印度、美洲、欧洲或是澳洲,人的本性是多么地相似。在学院、大学里,情形尤其如此。我们好像用着模型制造出一种人的典型——以寻求安全感、成为重要人物,或尽可能少思考而过着舒服日子,为其主要关心的目标。

传统的教育,使独立思考变得极端困难。附和随从导致了平庸。如果我们崇尚成功,那么要异于众人,或是反抗环境便非易事,而且可能是危险的。想要成功的动力——这是追求物质或所谓精神上的报偿,寻求内在或外在的安全感、寻求享乐的欲望——这整个过程都会阻碍了“不满之情”,遏止了自发创造,滋生了恐惧,而恐惧,则阻碍了我们对生活加以明智地了解。随着年龄的增加,心灵便冷漠迟滞了。

当我们寻求舒适时,通常会在生活里找出一处最没有冲突的安静角落。于是,我们便惧于跨出这块隐蔽的地方。这种对生活、对奋斗、对新经验的恐惧,扼杀了我们心中的冒险精神。我们一切的环境教养与教育都促使我们不要异于他人,惟恐自己的思想与社会上的模式相左,使我们对权威和传统给与错误的尊敬。

幸好,有些认真的人们,愿意摒弃左派或右派的偏见,而探究有关人类的问题。然而,我们绝大部分的人,都没有真正的“不满之情”,真正的反抗之心。当我们对于环境不加以了解便屈服于其中,则我们可能具有的任何反抗之心便逐渐熄灭了。不久,我们的种种责任更使它完全死绝。

反抗有两种。一种是暴力的反抗。这仅是对于既存的秩序不加了解的一种反作用而已。另一种是深入的、充满了智慧的心理反抗。有许多人反抗既存的正统规范,却又落入新的正统规范,落入了更进一步的迷惘和巧加隐饰的自溺自满之中。一般来说,我们总是脱离某一群人或某一组理想,而加入另一群人,背上另外的理想,如此地制造了新的思想模式;而对于这项思想模式,我们则必须再起而反抗。反作用只会产生对立,而改革则需要再度的改革。

然而有一种明智的反抗,它并非反作用,而是由于一个人对他自己的思想、情感加以觉察,因而随着自我认识而产生。惟有当一种经验来临时,我们面对它,而不避开它所带来的骚扰,如此我们才能使智慧保持高度的觉醒;而高度觉醒的智慧就是直觉,它是生活中惟一的向导。

那么,什么是生活的意义?我们为何生存,为何奋斗?如果我们受教育仅是为了出名,找到一份更好的工作,变得更能支配他人,那么,我们的生活将是肤浅而空洞的。如果我们受教育只是为了成为科学家,成为死守书本的学者,或成为沉迷于某种知识的专家,那么,我们将助长世界上的毁灭与不幸。

虽然生活确有更高更广的意义,然而,如果我们未曾发现它,那么教育又有什么价值呢?我们可能受到高保的教育,然而,如果我们的思想和情感不能融为完整的一体,则我们的生活将是残缺的、矛盾的,被许多恐惧所折磨;一旦教育没有培养我们对生活持有一个完整的看法,它便没有多大的意义。

在目前的文明世界里,我们把生活分成如此繁多的部门,以致于教育除了是学习一种特定的技术职业之外,便没有多大的意义。教育不但没有唤醒个人的智慧,反而鼓励个人去沿袭某种模式,因而阻碍了个人,使他无法将自身作为一项整体的过程来加以了解。将生活上的许多分门别类的问题,尝试着在它们个别的层次里加以解决,这表示完全欠缺了解。

个人是由不同的实体(entities)所组成的,然而,强调它们的差异之处,而鼓励某种特定类型的发展,则导致诸多的纷乱与矛盾。教育应该使得这些分离的实体完整合一——因为如果欠缺了完整性,生活便成了一连串的冲突和悲哀。如果我们争讼持续不休,那么,被训练成律师又有什么价值?如果我们的混乱延续不止,那么,知识有何价值?如果我们利用技术上和工业上的能力来互相毁灭,那么,它们有何意义?如果我们的生活导致暴力与不幸,那么,它又有什么意思呢?虽然我们或许富有,或有能力赚取财富,虽然我们享有欢乐,拥有组织化的宗教,我们却生活在无止境的冲突中。

我们必须对“私人”和“个人”加以区别。“私人”是偶然性的;我所谓偶然性的,意指我们出生时的境遇与情况,我们凑巧生长于其中的环境,以及随环境而来的爱国心、迷信、阶级的区分与偏见。“私人”或“偶然性的”只是暂时性的,虽然这一短暂的时刻可能持续一生。由于现在的教育制度是以“私人”、“偶然性的”、“暂时性的”为基础,所以它导致思想的腐化,以及对自我防御性恐惧的谆谆教诲。

我们大家都被教育和环境所训练,而寻求私人的利益和安全,为我们自己而奋斗。虽然我们用美丽的言辞加以掩饰,然而,我们都是在一个基于剥削与因恐惧而贪得无厌的制度下被教育着来从事各种职业。这种训练,必会为我们自己以及世界带来混乱与不幸,因为它在每一个人的心中制造了心理上的障碍,使得我们每一个人都彼此分离对立。

教育,并非只是用来训练心智。训练提升了效率,然而却无法造就一个圆满的个人。一个只知接受训练的心智,只是过去的延续,这样的心智永远无法发现新的事物。所以,为了要寻出何谓正确的教育,我们必须探询生活的全部意义。

整体的生活意义对于我们大部分人来说,并非是最重要的事,而我们的教育所强调的是次要的价值,仅仅使我们熟谙了某个部门的知识而已。虽然知识和效率是必须的,然而,把它们作为主要事物而加以强调的结果,则只会造成冲突与混乱。

有一种由爱所启发的效率,它行得更远,比野心所造成的效率来得更伟大;如果没有爱——爱使我们对生活有完整无缺的了解——效率便滋生了残暴与无情。现在整个世界上,情形不正是如此吗?我们现行的教育,是以发展效率为其主要目标,因此它便和工业化、战争相衔接;而我们便陷入这个无情竞争与相互毁灭的大机器里。如果教育导致战争,如果教育教导我们去毁灭他人或被他人毁灭,它不是完全失败了吗?

要建设正确的教育,显然地,我们必须把生活当做一个整体来了解它的意义,而要做到这一点,我们必须要能够思考,不是指顽固不变、死守理论的思考,而是直接地、真实地思考。一个顽固不变、死守理论的思考者,是一个不假思索的人,因为他遵循着一个模式;他重复着说过的话,循着一个窠臼去思考。我们无法抽象地或根据理论来了解生活。了解生活,就是了解我们自己。而教育的全部内容就在于此。

教育并非只是获取知识,聚集事实,将之编集汇合;教育是把生活当做一个整体而明白其中的意义。然而,整体能经由“部分”加以了解——可是这却是政府、组织化的宗教、独裁政党所尝试的工作。

教育的功用在于培养完整的人,因而是具有智慧的人。我们可能获有学位,具有像机械化的效率,然而却没有智慧。智慧并非只是一些常识;它并非来自书本,它也不是机巧的自我防御的反应,或具侵略性的断言。一个没有读过书的人,可能比一个博学的人更具有智慧。我们把考试和学位当做衡量智慧的标准,而培养了一种逃避人生重大问题的心智。智慧是对于根本事物、现在存在的事物的了解能力;而所谓教育,便是在自己以及别人身上唤醒这项能力。

教育,应该帮助我们发现恒久不灭的价值,使我们不至于只依附公式或重复口号;教育应该帮助我们拆除在国籍和社会上所竖起的栅栏,而非强调它们,因为这些栅栏在人与人之间造成了对立。不幸的是,现行的教育制度正促使我们变得卑屈,变得机械化,变得毫不思考,虽然教育唤醒我们的智力,然而,它使我们的内心残缺不全、矛盾、没有创造力。

关于梁漱溟 篇三:《一代大师—梁漱溟》

一代大师—梁漱溟

新华社北京1988年7月7日电:

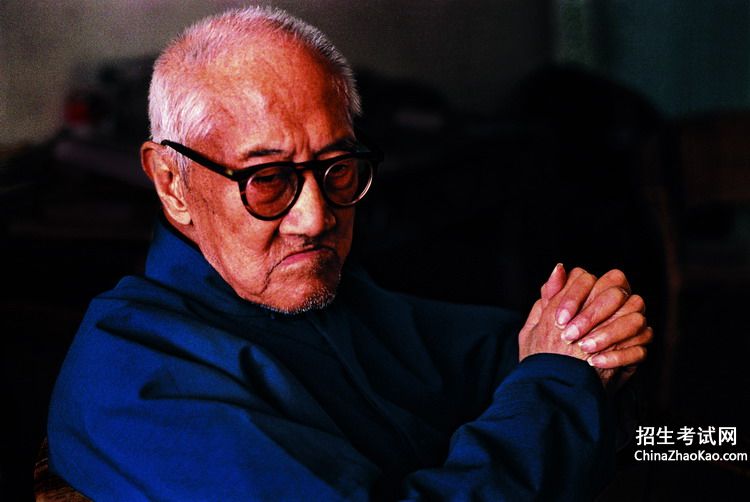

走完近一个世纪人生旅程的我国著名爱国人士梁漱溟,今天安详地躺在北京医院的一间房子内.

络绎不绝的吊唁者,在哀乐声中默默地从他身旁走过,向他的遗体做最后的告别.这当中有李先念,阎明复,刘澜涛,习仲勋,费孝通,孙起孟,王任重,钱昌照,周培源,赵朴初,马文瑞,孙晓村,程思远等领导同志,有关方面的负责人,有梁漱溟先生生前的好友等,共400多人.

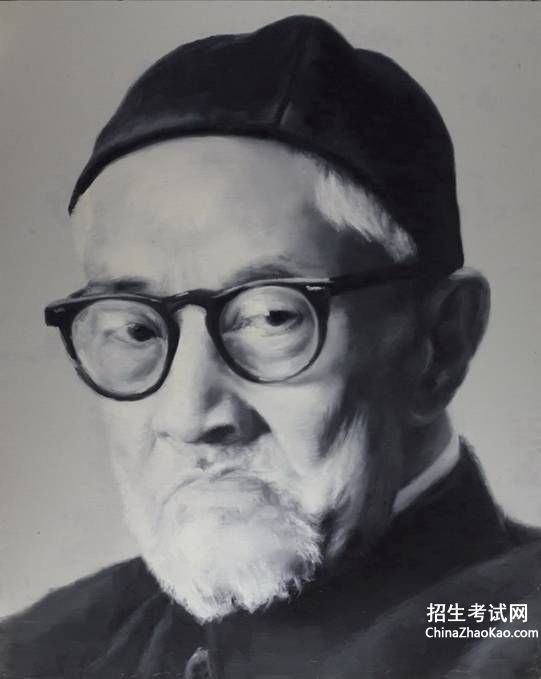

灵堂内悬挂着梁漱溟的遗像:清癯的面孔,头戴一顶瓜皮帽.遗体上覆盖着一块素洁的白布,周围摆放着鲜花和家人敬献的花篮,四壁排列着花圈和挽联.

"一代宗师,诲人不倦;一生磊落,宁折不弯."一幅幅低垂的挽联,表达了人们对梁漱溟的敬重和思念,

(<<人民日报>>1988年7月8日)

梁漱溟出生于1893年,和毛泽东同庚,1988年6月23日在北京去世.在近一个世纪的人生旅程里,他先后经历过甲午战争,戊戌变法,义和团运动,辛亥革命,

新文化运动,北伐战争,抗日战争,国共和谈,解放战争,中华人民共和国成立,知识分子改造运动,反右斗争,"文化大革命",批林批孔,改革开放等重大历史事件,与毛泽东,周恩来,邓小平以及陈独秀,胡适,李大钊,蔡元培,熊十力,冯友兰,冯玉祥,阎锡山,李济深,蒋介石,韩复蕖,黄炎培,张澜等有过交往,或关系密切,是20世纪中国历史的见证人.

粮漱溟一生不断追求的是两个问题,一是人生问题,即人活着为什么,二是中国问题,即中国向何处去.对人生问题的追求他出入儒家,佛家出版有<<东西文化及哲学>>,<<中国文化要义>>,<<人心与人生>>等一系列论著,并成为20世纪中国著名的思想家和现代新儒学的开启者;对中国问题的追求,他投身辛亥革命,从事乡村建设,参与筹组中国民主政团同盟,并成为20世纪中国著名的社会活动家和爱国民主人士;无论在20世纪中国思想史还是政治史上,他都占有非常重要的地位.

作为现代中国的"最后一位儒家",粮漱溟具有孟子所说的那种"富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈"的"大丈夫"精神,一生刚直不阿,敢于仗义执言.1946年,当著名爱国民主人士李公朴,闻一多被国民党特务暗

杀后,他至个人生死于度外,拍案而起,大义凛然的宣布道:"我要喊一百声'取消特务',我要看看国民党特务能不能把要求民主的人都杀完!我在这里等着

他!"1953年,他在全国政协第19次常委会扩大会议上为农民请命,对共产党的总路线提出批评意见,坚持要看毛泽东有无承认错误的"雅量",为此他被轰下讲台.1974年,当"四人帮"大搞"批林批孔"是,他又站出来公开为孔子辩诬,反对将孔子与林标相提并论,在受到围攻时,他傲然宣称:"三军可夺帅,匹夫不能夺志"表现了一位知识分子敢于坚持真理的高风量节. 粮漱溟一生充满了传奇色彩.他6岁启蒙读书,但还不会穿裤子;上了四所小学,学的是ABCD;只有中学毕业文凭,却被蔡元培请到全国最高学府北京大学教印度哲学;在城市出生成长,然而长期从事乡村建设;一生致力于研究儒家学说和中国传统文化,是著名的新儒家学者,可是却念念不忘佛家生活,一再声明自己一生都坚持佛家思想;痛恨军阀祸国殃民,但一生与军阀结有不解之缘,他的乡村建设就是在军阀韩复蕖的支持下进行的;理论上反对马克思主义,反对共产党人领导的反帝反封建革命,然而在实践上则是中国共产党的朋友,诤友和同路人;如此等等.

(郑大华:<<梁漱溟传>>人民出版社2001年版)

清光绪十九年重阳节(1983年10月18日),在北京城内安福胡同的一所庭院内,降临了一个激荡20世纪中国思想界的精灵,他就是新儒学大师梁漱溟. 梁漱溟,名焕鼎,字寿铭,早年曾用寿民,瘦民等笔名,210岁取字漱溟后,即以字行.他的祖先为元朝宗室后裔,姓也先帖木耳.元亡,顺帝携皇室亲贵逃回漠北,他祖上这一系没有走,留在了河南汝阳,改汉姓梁,取自"孟子见梁惠王"一语.(景海峰 黎业明:<<梁漱溟评传>>人民出版社1999年版)

梁漱溟就出生在这样一个家庭里:从族源和血统上讲,梁家本是元朝宗室,是蒙古人,但经明清两代500余年的时间,"不但旁人不晓得我们是蒙古人,即自家不从谱系上查明亦不晓得了."几百年来和汉族通婚融合,使梁家的血统早就具有了"一种中间性".血统上的这种中间性体现在梁漱溟身上,是他具有蒙古人的固执顽强和汉族人的机智温和的性格与特点.(郑大华:<<梁漱溟传>>人民出版社2001年版)

梁漱溟一生历经坎坷,经历了数个人生历程:困惑与求索(1893-1924年),"欲替中国开出一条新路

"(1924-1937年),为国事尽力(1937-1949年),生命历程的转折(1949-1988年).

梁漱溟在人生初期人生思想数次转变,先是功利主义,以为人生的目的就是"去苦,就乐,趋利,避害".因此在清末关于中国是民主共和还是君主立宪的争论中,站在了资产阶级立宪派的一边,完全接受了梁启超的君主立宪的政治思想,然而1911年后,梁漱溟的政治立场发生了戏剧性的变化,他放弃了君主立宪制的主张,而站到了反清革命队伍的一边,促使梁漱溟政治立场发生变化的根本原因,是他对清政府预备立宪的彻底失望.后来梁漱溟当了<<民国报>>的记者,但没有停止对社会问题或中国问题的探索,通过对当时社会关于财产私有问题的探索思索,他认为要免去人间种种罪恶的生存斗争,就"只有弃除财产私有制,以生产手段归公,生活问题基本上由社会共同解决."(梁漱溟:<<我的自学小史>><<全集>>(二))此后由早期的功利主义思想转变为"古印度人的出世思想".由于他所见的生活中的丑恶现象与他所想象的政治理解的反差实在太大,故而产生了"厌倦和憎恶",因此最

关于梁漱溟 篇四:《梁漱溟名言》

1、要在全生活上帮着走路,尤须对每个学生有一种真了解??了解他的体质、资禀、性格、脾气、以前的习惯、家庭的环境,乃至他心中此刻的问题思想??而随其所需,随时随地加以指点帮助才行。

2、我认为凡人都应该就自己的聪明才力找个适当的地方去活动。

3、人活着不难,活着不生厌离之感难。

4、行动之后无悔难。梁漱溟名言。

5、所以说,?乐?、?玩?也不是容易的事。必须在人生的根本上弄对了,然后才能干什么都对,才能有真乐趣。

6、梁漱溟教育的本意,是要把人们养成有本领有能力;如果要使一个人有本领有能力,就非要发展他的耳目心思手足不可。

7、我愿终身为华夏民族社会尽力,并愿使自己成为社会所永久信赖的一个人。

8、我这里没有旁的念头,只有一个念头:责任。

9、我生有涯愿无尽,心期填海力移山。()

10、奋勇之后继续难。梁漱溟名言。

11、一个人必须有他的兴趣所在才行,不在此则在彼,兴趣就是生命;剥夺一个人的兴趣就是等于剥夺他的生命,12、梁漱溟教育之在社会,其功用为绵续文化而求其进步。

13、乐不难,乐之后不苦难。

14、凡一种教育有成效见于社会,因而社会要求发展此教育,教育有其发展之前途者便是。反之,教育没有成效可见,却为社会制造出许多问题来,招致社会的诅咒,要求其改造,那样教育便是无出路的。